Хорошо обработанные янтарные бусинки бронзового века находят в Северной Польше, в Восточной Пруссии и Литве. Их обработку начали на месте добычи, на что указывает огромное количество готовых и разбитых янтарных бусинок в Юодкранте, на косе Неринга, узкой полоске земли между Балтийским морем и Куршским заливом на западе Литвы. Хорошо обработанные янтарные бусинки и подвески экспортировались из Северной Прибалтики в Литву, Эстонию, Финляндию, на северо-запад Швеции и в Норвегию, а затем в Восточную Русь и на Средний Урал, где находят такие же подвески и бусины, как и в местах, где добывают янтарь.

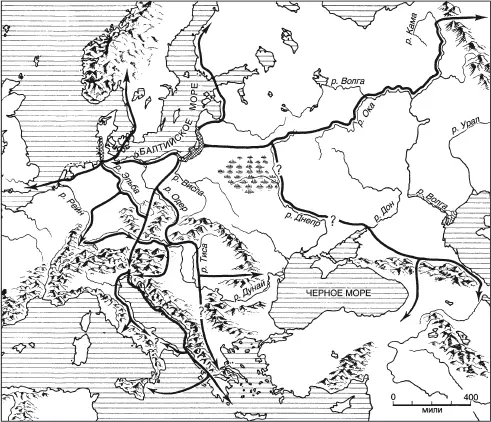

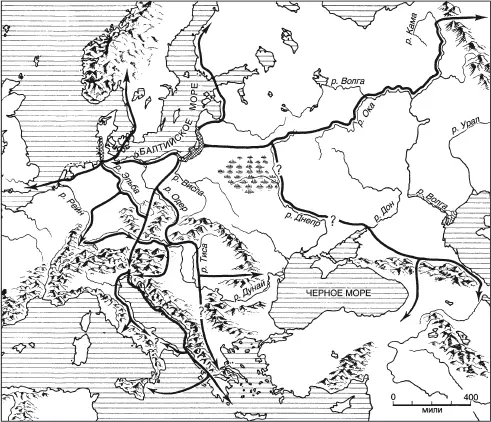

С мест добычи его вывозили по Висле (рис. 8). От ее устья путь держали к югу до изгиба Вислы, затем по реке Нотец, притоку реки Варты, потом поворачивали на запад по Варте и верхнему Одеру – таким образом янтарь доставляли в Силезию, на восток Германии, в Богемию, Моравию, на запад Словакии и в Австрию – центр унетицкой культуры. Отсюда янтарная дорога тянулась вдоль Дуная и Тисы к Балканам, где путь лежал на юг, к Италии, и далее, до Греции, можно было добраться через Адриатическое море или по берегу (о чем свидетельствуют бусы, обнаруженные в Греции), а также через Центральные Балканы.

Рис. 8. Основные пути торговли янтарем в период с 1600-го до 1200 г. до н. э. Районы добычи янтаря заштрихованы

В Греции янтарные бусинки находим на всем протяжении микенского периода, начиная от ранних групп шахтных могил в Микенах. Большая часть шарообразных бусинок и уплощенных крупных бусин, найденных при раскопках шахтных могил Шлиманом, датируется 1580–1510 годами до н. э., а из раскопанного позже круга захоронений – и более ранним периодом. Огромное количество специфически уплощенных янтарных бусин и пластинок также найдено в многочисленных могилах XV–XIV веков до н. э.

Балтийский янтарь отличается высоким (от 3 до 8 %) содержанием янтарной кислоты, которое нехарактерно для янтаря из других мест. Проведенный в 1885 году химический анализ янтарных бусинок из микенских шахтных могил и других находок из Греции и Италии подтвердил их балтийское происхождение.

Находили и более своеобразные изделия из янтаря, прибывшие из мест, удаленных от балтийских берегов. Например, статуэтку, изображавшую хеттское божество воздуха и молнии, обнаружили в Сернае близ Клайпеды в Литве. Попасть сюда она могла из Сирии или Анатолии через Грецию в XIII веке до н. э.; почти такие же фигурки были найдены в Греции и Тиринфе.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ

В то время как собиратели янтаря располагали привозными бронзовыми изделиями, население других районов не имело металлических орудий и украшений, и там на протяжении долгого времени металлические изделия считались редкостью и являлись предметами роскоши. Исключение составляют плоские топоры, которые были распространены очень широко. Для возделывания пашни балты использовали каменные мотыги с просверленными отверстиями для ручки. Такие орудия сохранялись даже в раннем бронзовом веке.

По форме мотыга напоминала голову змеи и соответственно именовалась «мотыгой со змеиной головой», восточнобалтийской, или литовской мотыгой, потому что подобные изделия находят только в Прибалтике (рис. 9). Камень, кремень, кость, оленьи рога и дерево были основными материалами для изготовления орудий труда и оружия на протяжении всего раннего бронзового века в Центральной Европе. Уникальной и очень значительной находкой стал загон для животных в поселении близ озера Бискупин, в Северной Польше, который позволяет понять, как в поселениях содержали животных. Загон, окруженный канавой шириной 1,5 и глубиной 1,8 м и небольшой насыпью, располагался в середине ровного поля и занимал 90 м в длину и от 36,6 м в ширину. Укрепление имело два входа с южной части, около широкого рва, где стояли два небольших жилища или шалаша из жердей, возможно построенные для пастухов. Около них обнаружены и другие следы жилья: черепки горшков, расщепленные кости животных, остатки рыбы, раковины пресноводных мидий, рога и кости, куски охры, глиняные грузила для сетей и фрагменты бронзовых булавок.

Рис. 9. Балтийская каменная мотыга в форме змеиной головы

Находки датируются примерно 1500 годом до н. э. Кости животных принадлежат коровам, овцам, свинье, лошади, собаке, оленю, косуле, зубру. В загоне могли содержать 500 голов крупного рогатого скота, овец и других животных, когда их пригоняли с пастбищ для доения и стрижки. Укрепленная ограда служила защитой от диких животных.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу