Образовались явно различные по географическому положению группы: одна к северу от Карпат, другая в центре Европы, еще две на севере Германии и на юге Скандинавии, не говоря уже о тех, что располагались дальше на юг и на восток. К западу от реки Одер, что в Польше, на северо-западе Украины (северной части Волыни), в Западной Пруссии и Литве возникло другое сообщество, имевшее тесные культурные связи дальше на севере, в Латвии, Эстонии и на юго-западе Финляндии, на западе Белоруссии и в Центральной России. Это сообщество имело все основания претендовать на протобалтийское происхождение и имело общие корни со всеми культурами бронзового века, развившимися в Восточной и Западной Балтии.

Множество названий использовалось для обозначения культуры шнуровой керамики и боевых топоров, существовавшей между нижним течением Одера, верховьями Вислы и южной частью Финляндии. В верховьях Вислы ее называют злотой, на Волыни – волынской шнуровой, на прибрежной северной территории Польши (в Померании), Западной Пруссии и Литве – ржучевской (в Польше) или междузаливной (в Германии); последнее название указывает на ее распространение между Куршским заливом и заливом Фришес-Хаф. На восточнобалтийской территории за ней сохранялось название «культура боевых топоров», поскольку каменные или боевые топоры напоминали о лодках, а в Великороссии она известна как фатьяновская.

Сравнивая все элементы различных групп, в том числе и стиль раскраски керамических изделий, следует признать очевидное сходство между ними. Имеющиеся различия не настолько существенны, чтобы стать основанием для рассмотрения их как отдельных культур. Нельзя ожидать, чтобы на такой огромной территории существовали совершенно одинаковые изделия или орнаменты.

Учитывая сказанное, я все же обнаруживаю на этой территории примечательное сходство инструментов, методик изготовления керамики, а также общее в декоративных мотивах, равно как и единообразие погребений и погребальных обрядов. Перед нами культура, которая, несмотря на наличие отмеченных фактов, в своей основе не очень отличалась от породившей ее курганной культуры. Население держало скот, свиней, овец, коз, лошадей и собак, использовало тщательно отделанные, прекрасно отполированные кремневые серпы, с помощью которых собирали урожай.

Зерна пшеницы и проса, как каменные мотыги и переносные ручные мельницы, указывают на занятия сельским хозяйством. Каменные и кремневые топоры использовались для расчистки леса. Треугольные кремневые головки для стрел являлись основным оружием для охоты на обитателей леса: медведей, волков, лис, рысей и зайцев. Костяное оружие и сети предназначались для речного и морского рыболовства, наиболее часто в Балтийском море для рыбной ловли и для охоты на тюленей (Phoca groenlandica) использовались копья.

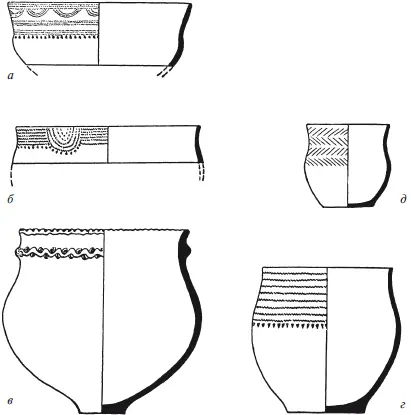

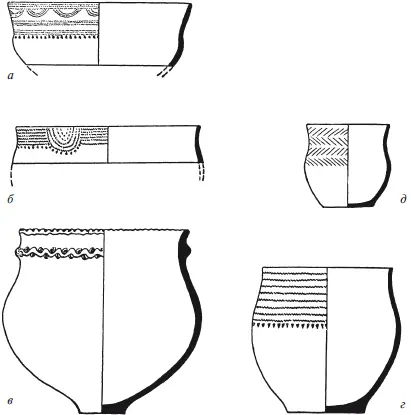

Встречались разнообразные каменные и деревянные инструменты для обработки дерева и кожи. От своих предшественников, носителей культуры узкогорлых кубков, эти протобалты научились изготавливать предметы из янтаря и добывать лучшие образцы европейского кремня в верховьях Вислы и вдоль верхнего Буга в Польше. Они изготавливали из янтаря цилиндрические бусы и круглые или квадратные пуговицы с отверстиями в форме буквы V. Протобалты умели выделывать и достаточно разнообразные горшки для приготовления пищи и для ритуальных целей: стаканы для вина, амфоры, горшки шаровидной формы и горшки с широким горлом, огромные сосуды для хранения припасов, некоторые с двумя боковыми отверстиями для подвешивания, глубокие блюда и ковши. Глиняные изделия имели необычайно тонкие стенки, но не всегда хорошо обожжены.

Исключение составляют блюда и отдельная кухонная утварь, верхняя часть которых всегда украшалась горизонтальными и волнистыми насечками или диагональными линиями, образующими очертания рыб, треугольники и ромбовидные рисунки. Если посмотреть сверху на эти горшки, то можно разглядеть изображения солнца с лучами (рис. 5).

Рис. 5. Протобалтийские разновидности шнуровой керамики из поселений на побережье Куршского залива и залива Фришес-Хаф

На основаниях горшков делались выпуклости или изображались простейшие солярные мотивы. Иногда их можно различить и на боках горшков, высеченные в виде полукруга с точками по краям. Такие находки обнаружены в ряде погребений и поселений. Наиболее примечательные из них были сделаны во время раскопок 1923–1926 годов в Померании и Западной Пруссии, в восточной и западной частях нижней Вислы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу