Феодор, епископ Мопсуэстийский из Киликии (ум. в 428 г.), тоже был представителем антиохийской богословской школы, то есть отвергал александрийский подход аллегорического толкования и в своих комментариях использовал исторический и филологический метод толкования. К сожалению, до нас дошли лишь фрагменты его пространных комментариев на Иоанна и Павла и Псалтирь на греческом, латинском и сирийском языках. Из наличного материала нельзя понять, какова его позиция в отношении Соборных посланий. Леонтий Византийский (конец VI века) обвиняет его в том, что Феодор отвергал Послание Иакова и следовавшие за ним Соборные послания (και τάς εξης καθολικάς) [489] Contra Nestonanos 3, 14 (Migme, Patrologia Graeca, lxxxvi, col. 1365 с).

. Трудно понять, значит ли это, что Феодор признавал только 1–е Петра и 1–е Иоанна (как предполагал Westcott) или он целиком придерживался формы сирийского канона до времени Раббулы и появления версии Пешитто, в котором отсутствовали все Соборные послания. В пользу последнего предположения говорят слова Ишодада из Мерва о том, что Феодор не ссылается на три главных Соборных послания [490] The Commentaries of Isho'dad, ed. by M. D. Gibson (Horae Semiticae, xi; Cambridge, (1913), сирийский текст — p. 49, англ. пер. — р. 36.

.

Последний из представителей антиохийской школы, которого надо упомянуть, — Феодорит (ок. 393 г. — ок. 466 г.). Когда он стал епископом маленького города Кирр, расположенного на Евфрате, к востоку от Антиохии, он начал изымать из обихода Диатессарон Татиана, заменяя его отделенными друг от друга Евангелиями. Стремясь привить своей пастве более основательное знание Св. Писания, он писал комментарии на многие книги Ветхого Завета (Пятикнижие, Книги Иисуса Навина, Судей, Царств, Паралипоменон, Псалтирь, Песнь Песней и больших и малых пророков), а также Послания апостола Павла. Это — наиболее яркие образцы антиохийского метода толкования. В отношении канона Нового Завета он, как и Златоуст, не пользуется малыми Соборными посланиями и Апокалипсисом.

В заключение этой части главы можно обратить внимание на крайне удивительное постановление Трулльского собора, который состоялся в конце VII века. В 691 и 692 гг. этот Собор восточных епископов работал в башне (trullus) при дворце императора Юстиниана II в Константинополе. Он поставил себе целью принять дисциплинарные правила, чтобы завершить работу V (553) и VI (680) Вселенских соборов (почему и получил другое название — «Пятошестой»). Первым из своих постановлений [491] См. G. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, xi, p. 939.

он определил перечень авторитетных источников, которые почитают в Церкви законом. Среди них 85 так называемых Апостольских постановлений (см. Приложение IV. 9), правила некоторых церковных соборов, в их числе Лаодикийского и Карфагенского, и, наконец, многих св. Отцов, среди которых Афанасий и Амфилохий. Собор тем самым косвенно утвердил весьма противоречивые и неравнозначные мнения о списке библейских книг. Как мы видели выше, Карфагенский собор и Афанасий признавали малые Соборные послания и Апокалипсис, а Лаодикийский собор и 85–е апостольское правило их опускают. Более того, согласно этому же правилу, в число канонических включены два послания Климента, которых не приемлют другие авторитеты. Такое необычное положение вещей можно объяснить только тем, что участники Собора даже не читали тех текстов, которые утверждали.

Принимая во внимание эту особенность постановлений Трулльского собора, затрагивавших вопросы канона, не приходится удивляться, что в последующей истории Библии на Востоке все еще видны неопределенность и колебания. Согласно таблицам, составленным Уэсткоттом (Westcott) [492] The Bible in the Church, p. 227.

, в X веке в Греческой церкви было не менее шести разных списков канонических книг Ветхого и Нового Заветов.

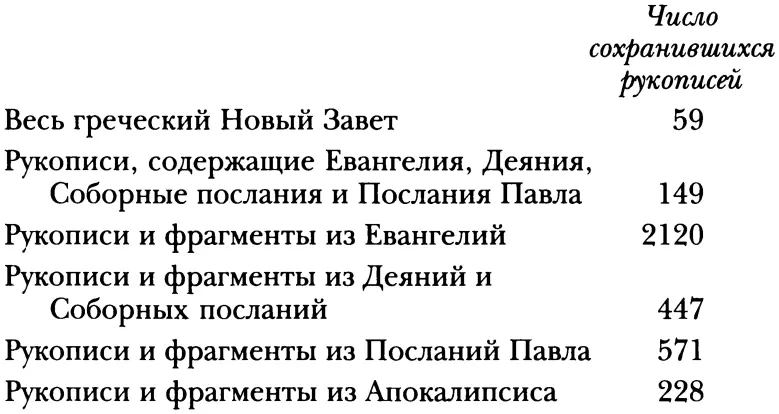

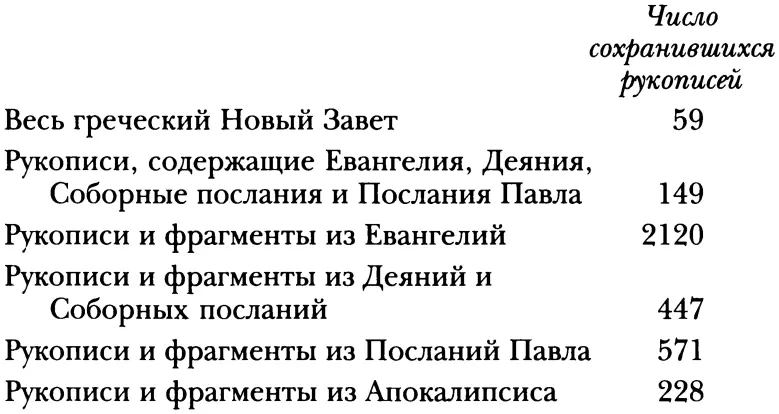

Этим мы завершаем рассказ о том, как рассматривали канон Писания соборы и отдельные лица на Востоке, и обращаемся, наконец, к сохранившимся с византийского периода вариантам греческой Библии. По статистическим данным, собранным Институтом исследований текстов Нового Завета в Мюнстере [493] Kurt and Barbara Aland, Der Text des Neuen Testaments (Stuttgart, 1982), p. 92.

, на 1980 г. части Нового Завета были представлены в греческих рукописях следующим образом:

Судя по этим цифрам, свидетельства сохранившихся рукописей более красноречивы, чем святоотеческие, и более определенны, чем соборные решения, относящиеся к канону. Очевидно, канон не был догматическим постановлением, в котором все разделы текста рассматривались как одинаково необходимые (Евангелия существуют в 2328 экземплярах, а Апокалипсис — только в 287). Более низкий статус Апокалипсиса на Востоке виден и в том, что он никогда не включался в официальные лекционарии Греческой церкви, как Византийской, так и современной. Важно и то, что, судя по общему числу сохранившихся экземпляров, лишь малая часть христиан могла иметь или хотя бы видеть полный канон Нового Завета.

Читать дальше