Допускаем (хотя и без весомых документальных подтверждений), что «начетников» и «книжников» можно с высокой степенью вероятности считать прямыми наследниками славянских языческих волхвов или иных «духовных лиц» язычества, хотя их миропредставления и практика весьма своеобразны и, естественно, вполне христианизированы.

Генерозов Я.К. Русские народные представления о загробной жизни на основании заплачек, причитаний, духовных стихов / Соболев А.Н., свящ. Загробный мир по древнерусским представлениям: Литературно-исторический опыт исследования древнерусского народного миросозерцания. Сергиев Посад: М.С. Елов, 1913. – 212 с. Переиздание – СПб.: Лань, 1999.

Гаруда крадет амриту, Один, как мы уже упоминали, похищает мед у великанов. Правда, он делится им с богами и всеми остальными… Вообще-то еще в Средние века и вплоть до XIX в. молодые люди в Европе приносили на свои пирушки украденные или отнятые продукты, особенно горячительные напитки. Известны сходные обычаи и исследователям восточнославянской этнографии.

Одна из главнейших фигур нартского эпоса – Сосрыко (Сослан). Эпос о Сосрыко, по мнению специалистов, «отличается крайней архаичностью (особенно в адыгской и тем более в абхазской версиях)». Как те же Один или Вяйнемяйнен, Сосрыко совершает свои дела не столько благодаря физической силе, но с помощью магии. В том числе существует и древнее сказание о том, как Сосрыко похитил у богов чудесный напиток (сано) и передал его людям. Мелетинский Е.М. Предки Прометея (Культурный герой в мифе и эпосе)// Вестник истории мировой культуры. 1958, май – июнь. № 3(9). С. 114–132.

Сравните с уже упомянутым Одрериром – волшебным кубком из Эдды, хмельной напиток из которого «приводит дух в движение».

Отождествляемая с молнией-булавой, также выкованной Тваштаром.

Упоминание о Хронике Галла в перечне тех документов, которыми непосредственно пользовался создатель «Великопольской хроники», отсутствует.

Это место перекликается и с весьма характерным эпизодом в саге об Эгиле Скаллагримссоне (Сага об Эгиле, 1999), согласно которой сперва надо напоить гостя, а лишь потом расспрашивать. И горе тому хозяину, кто «зажмет» бражный напиток. Также родственный, видимо, обычай можно проследить и в русских волшебных сказках: вспомним хотя бы приход героя к Бабе-яге, от которой он требует вначале «накормить-напоить» гостя, а потом уже расспрашивать «о деле». Совместная трапеза налагала на хозяина и гостя обязательства взаимного непричинения вреда.

Прим. 129. From G. T. The Old Norwegian General Law of the Gulathing, according to Codex Gl. K. s. 1154 folio. Diplomatic Edition with Linguistic-paleographic Introduction and four Facsimile Pages. – Urbana, 1937. Взято с интернет-портала «Северная Слава» (http://norse.ulver.com), где можно найти немало достойных и ранее не публиковавшихся переводов.

Авторы благодарят коллегу по Обществу «Северный ветер» врача С.А. Павлова за представленные сведения. К сожалению, более точную информацию мы представить в настоящее время не в силах, но сочли необходимым привести хотя бы устное свидетельство в силу его большой важности. Даже если это своего рода «новодел», он весьма показателен.

В комментариях к Библии (в том числе в иудейской «Мишне») и многочисленных апокрифах запретный плод с Древа познания Добра и Зла отождествляется с виноградом, а источник зла усматривается в употреблении вина.

Енох, 24: 2 [прим. М. Э.]. Книга Еноха – один из ветхозаветных апокрифов начала новой эры.

Славянские представления о Мировом древе подробнее рассмотрены в другой работе авторов – Ермаков C.Э., Гаврилов Д.А. Опора Мироздания. Мировое Древо и Скала Времен в традиционной культуре. – М.: Ганга, 2009. – 288 с.

О соотнесении культа пчелы с культом Великой Богини у индоевропейцев подробнее см.: Наговицын, 2005.

Все же любителям пива стоит не брать на веру приведенные слова: нынешнее промышленное пиво имеет весьма мало общего с тем, настоящим.

Здесь надо иметь в виду, что этнографические материалы в целом достаточно поздние, поэтому слепо переносить полученные с их помощью данные на прошлое не следует.

Согласно «Энциклопедическому словарю» Брокгауза и Ефрона, братчина – «1) товарищество, братство, артель, с правом самосуда, которое удержалось за ней до конца XVII века. Во главе ее стоял выборный староста, ведавший хозяйство братчины и наблюдавший за порядком во время пированья. Впрочем, под конец дела уголовные были изъяты из ведения Б. 2) Складчина, ссыпщина, пир на общий счет, называемый иногда братовщиною и братовщинками; участники в ней назывались ссыпцами, вероятно, от того, что в старину каждый жертвовал на варение пива и браги зерном. Братчины собирались преимущественно между крестьянами и в праздники и потому назывались именами праздников: Б. Никольщина (на Николин день), Б. Покровщина, Б. Рождественская и др. На них участвовали также вместе с крестьянами и владельцы, и они сопровождались большими бесчинствами и драками, чем пиры частные, почему духовенство не советовало участвовать на них. Такие пиры происходят и теперь среди крестьян – на масляной, осенью, в храмовой праздник, и среди некоторых инородцев (мордвы)».

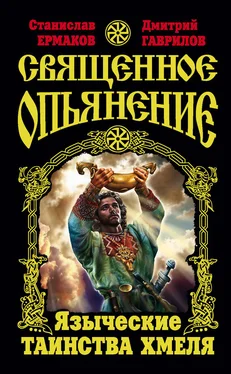

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу