Послания апостола Павла и все Соборные послания также делились на главы, многие из которых также имели менее крупные подразделы [57]. В Ватиканском кодексе имеются две системы разделения на главы текста посланий: древняя и поздняя. В посланиях апостола Павла более древняя система последовательно нумерует все главы всех посланий (о том, какую это дает нам информацию об архетипе Ватиканского кодекса, см. прим. 114). В Книге Откровения применена довольно искусственная система деления на главы. Во второй половине VI в. Андрей, архиепископ Кесарии Каппадокийской составил толкования на Апокалипсис, раскрывающие «духовный» смысл текста. Не учитывая внутреннего, дискурсного членения текста, он разделил эту книгу на 24 «слова» (λόγοι) по числу 24 старцев, восседающих вокруг трона Божьего (Откр 4:4). В своем комментарии он рассматривает также трехчастное членение природы каждого из 24 старцев (σώμα, ψυχή и πνεῦμα), и поэтому каждое «слово» (λόγος) в его комментарии делится на три κεφάλαια, что составляет в итоге 72 главы.

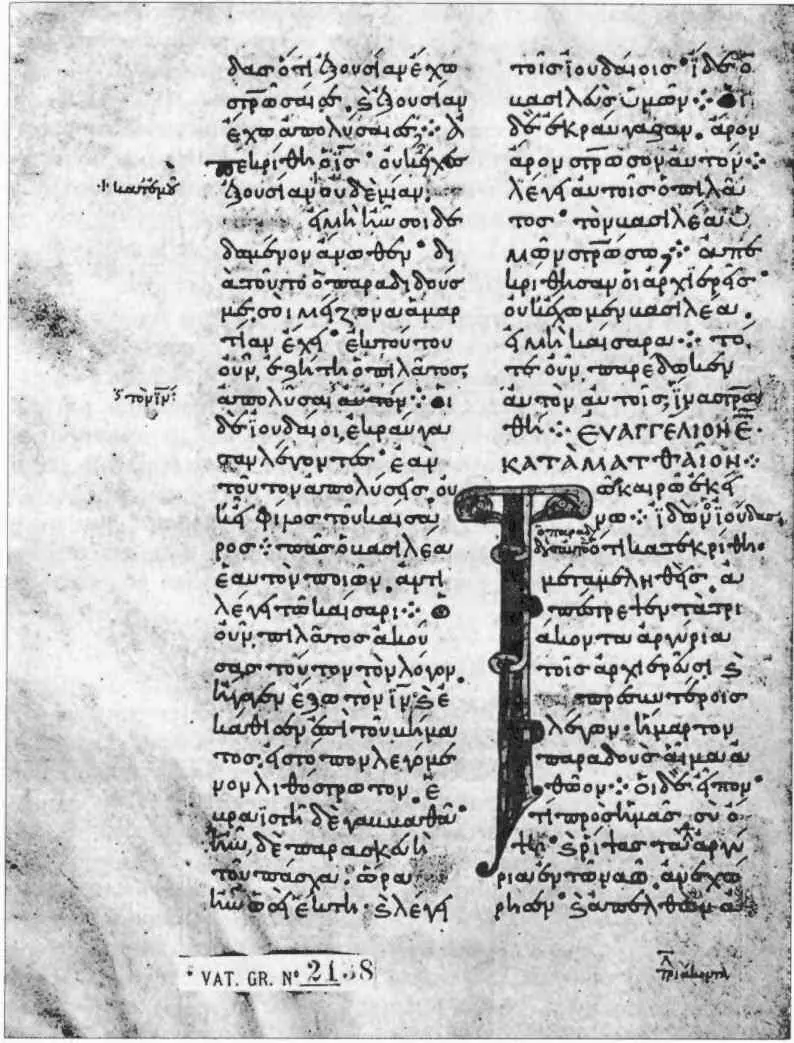

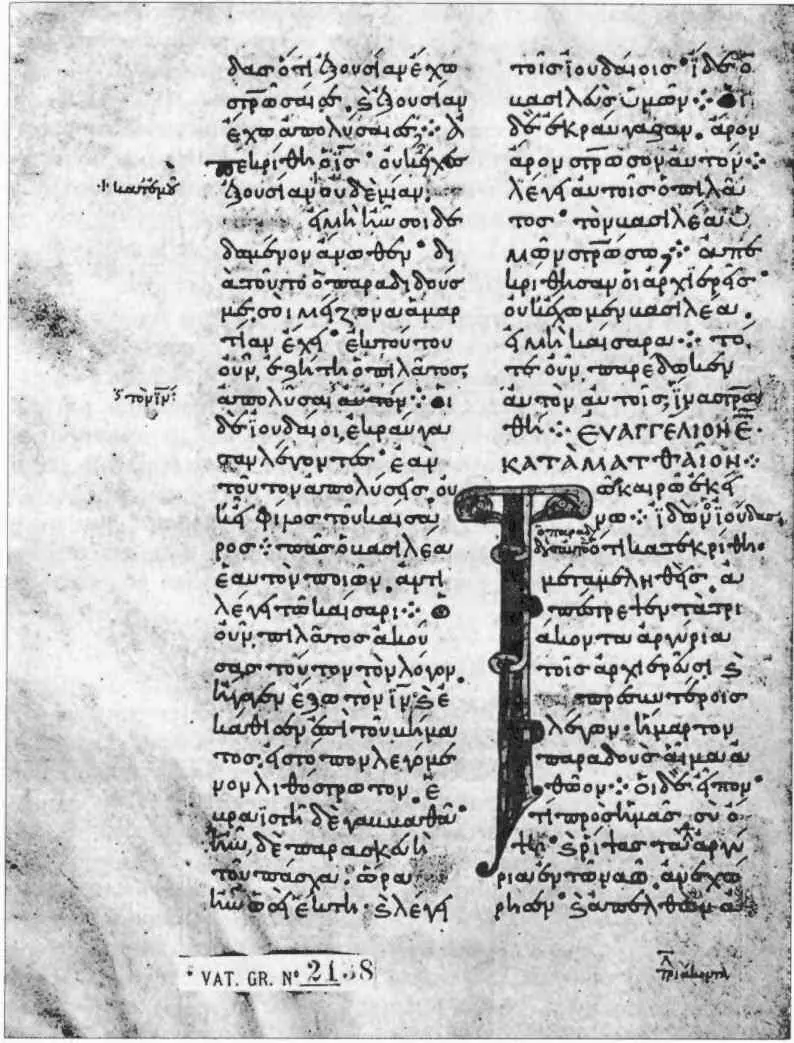

Рис. 5.Греческий евангельский лекционарий 562. Ватиканская библиотека (Рим). Согласно колофону, переписан в Капуе в 991 г. Ин 19:10–16 и Мф 27:3–5 ( см.). Размер оригинала 24,7×17,8 см.

2. Названия глав (τίτλοι)

Каждая из κεφάλαια, употребляемых в системе глав Александрийского кодекса, а также в большинстве греческих рукописей, сопровождалась заголовком (τίτλος). Такой заголовок помещался на полях рукописи и представлял краткое содержание главы (см. рис. 6). Эти заголовки обычно начинались с предлога περί (о чем-либо) и, как правило, писались красными чернилами. Таким образом, κεφ. ά Евангелия от Иоанна, которая начинается с Ин 2:1, имеет следующий заголовок «О браке в Кане» (περὶ τοῦ ἐν Κανὰ γάμου) [58]. Все τίτλοι одной и той книги довольно часто помещались в виде последовательного перечня перед самой книгой, представляя содержание последующего текста.

3. Канон Евсевия

Евсевий Кесарийский разработал замечательную систему, позволявшую читателю быстро находить тот или иной фрагмент евангельского текста [59]. По-видимому эта система оказалась крайне полезной для читателей, поскольку мы встречаем ее не только во многих греческих рукописях, но также в латинских, сирийских, коптских, готских, армянских и других переводах. Эта симфония достигнута следующим образом. Каждое Евангелие было разделено на фрагменты, объем которых зависел от наличия параллельных мест к ним в других Евангелиях. Такие разделы последовательно нумеровались в каждом Евангелии (у Матфея их 355, у Марка — 233, у Луки — 342, у Иоанна — 232). После этого Евсевий составил десять таблиц, или канонов (κανόνες), первая из которых содержала ссылки на номера параллельных мест во всех четырех Евангелиях, вторая — на параллельные места в Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки, третья — на параллельные места в Евангелиях от Матфея, от Луки и от Иоанна и т. д. до тех пор, пока не исчерпываются все возможные комбинации евангельских текстов [60]. Последняя таблица дает ссылки на тексты, уникальные в каждом Евангелии. Эти таблицы с колонками цифр, как правило, располагаются в начале евангельских рукописей [61]. Далее на полях рядом с текстом рядом с номером раздела или под ним записывался номер таблицы, в которой можно было отыскать данный фрагмент текста. Например, если читатель читал следующий текст Евангелия от Иоанна — «ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве» (Ин 4:44) — и хотел найти параллельные места к этому стиху, то на полях рукописи он мог увидеть такие числа:  Обратившись к первой таблице и пробежав взглядом до ряда с номером данного фрагмента Евангелия от Иоанна, читатель находил цифру 35. В этом же ряду он находил и другие цифры, указывающие на параллельные места к этому фрагменту в других Евангелиях: раздел 142 у Матфея, и соответственно разделы 51 у Марка и 21 у Луки. Поскольку, как уже говорилось выше, все разделы евангельских текстов нумеровались последовательно, читателю не составляло затем особого труда отыскать во всех трех Евангелиях параллели к вышеуказанному стиху из Евангелия от Иоанна.

Обратившись к первой таблице и пробежав взглядом до ряда с номером данного фрагмента Евангелия от Иоанна, читатель находил цифру 35. В этом же ряду он находил и другие цифры, указывающие на параллельные места к этому фрагменту в других Евангелиях: раздел 142 у Матфея, и соответственно разделы 51 у Марка и 21 у Луки. Поскольку, как уже говорилось выше, все разделы евангельских текстов нумеровались последовательно, читателю не составляло затем особого труда отыскать во всех трех Евангелиях параллели к вышеуказанному стиху из Евангелия от Иоанна.

Чтобы помочь читателю быстрее отыскать параллельное место к тому или иному стиху, некоторые рукописи содержат их нумерацию на нижнем поле страницы (см. рис. 6 и рис. 20).

Читать дальше

Обратившись к первой таблице и пробежав взглядом до ряда с номером данного фрагмента Евангелия от Иоанна, читатель находил цифру 35. В этом же ряду он находил и другие цифры, указывающие на параллельные места к этому фрагменту в других Евангелиях: раздел 142 у Матфея, и соответственно разделы 51 у Марка и 21 у Луки. Поскольку, как уже говорилось выше, все разделы евангельских текстов нумеровались последовательно, читателю не составляло затем особого труда отыскать во всех трех Евангелиях параллели к вышеуказанному стиху из Евангелия от Иоанна.

Обратившись к первой таблице и пробежав взглядом до ряда с номером данного фрагмента Евангелия от Иоанна, читатель находил цифру 35. В этом же ряду он находил и другие цифры, указывающие на параллельные места к этому фрагменту в других Евангелиях: раздел 142 у Матфея, и соответственно разделы 51 у Марка и 21 у Луки. Поскольку, как уже говорилось выше, все разделы евангельских текстов нумеровались последовательно, читателю не составляло затем особого труда отыскать во всех трех Евангелиях параллели к вышеуказанному стиху из Евангелия от Иоанна.