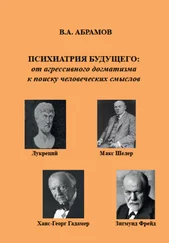

При дальнейшем изложении материалов этой главы использовались представления М. Фуко и французского философа и социолога Р. Кастель, связанные с реконструированием истории «психиатрического общества».

Возникновение психиатрии непосредственно связано с таким социальным явлением как безумие и эволюцией представлений о нем в различные исторические периоды.

Безумие– психическое (душевное) состояние, поведение, противоположное разумности. В историческом контексте – синоним психического расстройства. Основные подходы к анализу безумия – а) медицинский; б) философский – безумие как душевная, моральная или религиозная категория.

История взглядов на безумие и развитие психиатрии как науки и медицинской дисциплины накопила огромное количество теоретических, методологических, мировоззренческих, концептуальных противоречий, затрудняющих определение ее места в системе наук. Эти противоречия нашли отражение как в наименовании психической патологии (безумие, сумасшествие, душевная болезнь, психическое расстройство), так и в идентификации статуса ее носителя (безумный, умалишенный, сумасшедший, душевнобольной, «лицо с психическим расстройством»).

Безумие– универсальный внеисторический термин, отражающий сущность нарушения психики. Безумие было всегда, но представления, общественное мнение о нем, реакции общества в т.ч. дисциплинарные и терапевтические подходы существенно отличались в различные периоды.

Безумие –отсутствие рассудка, умалишенность (в отличие от неразумия, как невозможности адекватно использовать имеющийся рассудок без изоляционных практик). Безумие как крайняя степень неразумности и абсурдности поведения сопутствует человечеству на всем протяжении истории. История человечества – это история безумия как основного показателя гуманности. Безумие – это отчуждение человека от его человеческой сущности, отражение порочной природы человека.

Безумие, по мнению М. Фуко, понятие социальное, поэтому психиатрия как медицинская дисциплина не вправе анализировать этот феномен. Психиатрия – это лишь наукообразное выражение нравственного и социального опыта безумия. Изучение безумия находится в центре антропологии, изучения человека. Поведение безумца асоциально и аморально, но оно является манифестацией антропологической бездны, способной разверзнуться при определенных условиях в душе любого человека. Грань между безумием и нормой условна и подвижна, она зависит от социальных стереотипов: то, что выглядит безумием для одной культуры, для другой – вполне нормально. Представление о психической норме идеологически навязано и не имеет научного обоснования. Любой индивид ненормален уже, потому что он не полностью соответствует сложившимся представлениям о нормальности. Критерием оценки выступает «Мой» разум, а, значит, любое отклонение от «Моих» представлений о разумности, с «Моей» точки зрения, является неразумностью или безумием.

В средневековье в общественном сознании безумие сменило статус прокаженных – изгнанных из мира, оно вызывало страх, однако не было предметом отчуждения. Безумие и разум четко не разграничивались, не отделялись от христианских представлений, безумие нередко возвеличивали, подвергали сакрализации – отметке божьего гнева и божьей милости.

Опыт безумия был опытом запредельной, потусторонней силы, одновременно влекущей и устрашающей, трагической и магической; безумие не как человеческий недостаток, а как фантастическое откровение о темных глубинах человеческой природы, как адская истина об охваченном безумием мире. Безумцы не были предметом отчуждения. Отношение к ним в ритуалах, в литературе, изобразительном искусстве, философии ХIV-ХVI в., – характеризовалось целостностью, неотделимостью от христианских представлений. Рациональное и иррациональное, норма и патология, «разумное» и «безумное» не были четко разделены, между ними существовал диалог; иррациональное начало в культуре являлось источником вдохновения, областью поэзии и фантазии, не только не чуждой разуму, но и, возможно, выступающей как его высшее проявление.

Безумцы были интегрированы в общество, были свободными, не изолировались. Тот, кого называли деревенским дурачком, не женился, не участвовал в игрищах, однако остальные его кормили и содержали. Он бродил из деревни в деревню, иногда вступал в армию, становился бродячим торговцем.

Читать дальше