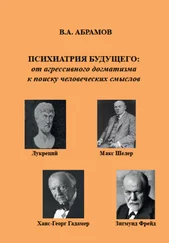

Сегодня классическая биологическая психиатрия – это устоявшееся знание, принятое большинством психиатров. Рассматривая все психиатрические проблемы в плоскости одномерного пространства, она представляет собой синкретическую путаницу представлений, мировоззренческих взглядов и научных парадигм. Обескураживающими при этом выглядят попытки соединить разнородные взгляды, относящиеся к телесно-материальным и идеальным духовнодушевным процессам. Это, в частности, проявляется в стремлении к механистическому использованию понятийного аппарата различных, в том числе не медицинских, наук: физиологии, психологии, этики, социальных наук), не давая теоретического объяснения их предполагаемого единства. Именно в этом (синкретическом) аспекте можно рассматривать выдаваемый за инновационный биопсихосоциальный подход в психиатрии, который по своей сути является механистическим проектом.

Наиболее революционными в психиатрии были 60-70 гг. ХХ века, когда непосредственно столкнулись два совершенно антагонистических направления: психофармакологическое и антипсихиатрическое. Психофармакологическое направление психиатрами и особенно фармакологической индустрией было принято с восторгом, а гуманитарно-мировоззренческие установки антипсихиатров официальная психиатрия подвергла разной критике, и вскоре они были отвергнуты и забыты. Психиатрия продолжала развиваться как одна из нейронаук, оставив в стороне «болезни души» как таковые и объясняя происхождение психических расстройств неадекватным функционированием нейромедиаторов. В этом случае ей оказались методологически чуждыми такие понятия как личность, переживание, эмпатия, субъектность, идентичность, смысл и т.д. Эти понятия не соответствуют позитивистским критериям научного познания, которым следует классическая психиатрия. Использование их в контексте этого направления является грубой методологической ошибкой. В то же время их применение оправдано в рамках гуманитарно-антропологического и феноменологического подхода в психиатрии.

Теоретические (редукционистские) принципы классической психиатрии не позволяют ей выходить за рамки биологического лечения, рассчитывая (при неизвестном патогенезе психических расстройств) только на симптоматическое улучшение у пациентов. Реальная клиническая практика на всех ее этапах сопровождается стигматизирующими больного эффектами, снижающими качество его жизни, затрудняющими процесс выздоровления и восстановления идентичности личности. Дегуманизирующие аспекты традиционной модели оказания психиатрической помощи характеризуются отсутствием системы ценностей в понимании психических расстройств и организации психиатрической помощи. Оказание психиатрической помощи в ее традиционной форме оставляет в стороне внутренний мир больного с его свободами, достоинствами, предпочтениями, потребностями, целями и другими человеческими качествами. Эти ценности, как правило, не учитываются при проведении лечебно-диагностических мероприятий, что само по себе лишает пациента чувства собственного достоинства, права на самоопределение, возможности полноценного участия в жизни общества, надежды на выздоровление и способствует закреплению постоянной зависимости и маргинализации пациента.

Многочисленные психопатологические феномены нельзя полностью охватить методами классической клинической психиатрии и психопатологии. Их клинический фокус достаточно узок для того, чтобы познать подлинно человеческие аспекты психической реальности пациента. Здесь четко проявляется рассогласование между критериями психического здоровья по версии ВОЗ, делающими акцент на способности реализовать свой потенциал, уникальные возможности своей личности (Я-концепция) и определением психического расстройства в МКБ-10 как совокупности симптомов и синдромов, отражающих нарушения элементарных психических процессов, связанных с мозговой дисфункцией.

Нередко постановка психиатрического диагноза и последующее психиатрическое вмешательство приводят к медикализации всей жизни пациента, его зависимости от таблеток, формированию «пациентского сознания» (В.Л. Лехциер, 2006), что как правило, существенно ограничивает возможность полноценного использования личностных ресурсов пациента, снижает качество его жизнедеятельности.

В рамках классической модели психиатрической помощи, используя симптоматическое медикаментозное лечение, невозможно устранить гипотетические биологические причины многих психических расстройств, устранить («смягчить») страдания пациента и уровень его стигматизации, предотвратить многочисленные личностные дисфункции и потерю идентичности личности пациента, возвратить пациенту его доболезненный социальный статус, способность к автономному функционированию, сформировать у пациента доверие к врачу-психиатру.

Читать дальше