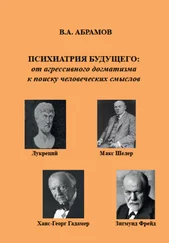

Однако настоящим триумфатором в становлении психиатрии как естественнонаучной дисциплины, несомненно, является Эмиль Крепелин. Его профессиональные естественнонаучные взгляды о психиатрии как самостоятельной медицинской дисциплине и месте психиатрии в системе наук, формировались, с одной стороны, в условиях, когда многие психиатры считали психиатрию наукой без всяких перспектив, а с другой стороны, в окружении коллег, которые, как и в недалеком прошлом В. Гризингер, считали, что психиатрия – это наука о мозге. В этом отношении наибольшее влияние на Э. Крепелина оказал его учитель Вильгельм Вундт (1832-1920), который, в свою очередь, был учеником выдающегося физика и физиолога Германа фон Гельмгольца.

Вундт работал в огромном количестве областей знаний, он публиковал работы по философии, психологии, физике, физиологии. Необъятность его печатного наследия за продолжительную 65-летнюю научную карьеру такова (54000 страниц, около 22 страниц ежедневно), что даже трудно построить единую картину его деятельности. Несомненно, однако, Вундт был верным поклонником фундаментализма, неустанно работая над построением непротиворечивой и единой картины естественного мира, понимаемого с точки зрения атомизма. Как создатель экспериментальной психологии, он обратил внимание на физиологическую связь между мозгом и разумом, и необходимость использования в психиатрии экспериментальных методов, взятых из естественных наук.

В этом же контексте можно рассматривать и еще один исторический факт: главным врачом одной из крупных психиатрических больниц в Германии (Гейдельберг), в которой работал К. Ясперс, был Ф. Ниссль – исследователь мозга, выдающийся специалист по гистологии нервной ткани. Понятно, что идеи этих великих естествоиспытателей не могли не оказать влияние на их современников.

Э. Крепелин считается учителем всех русских (советских и постсоветских) психиатров и психиатров многих стран мира, побывавших на его курсах усовершенствования. Ранние научные интересы Э. Крепелина были связаны с экспериментально-психологическими исследованиями. Однако в 8-м прижизненном издании своего знаменитого «Учебника», вышедшем в 1915 году, он отошел от своих ранних стремлений основать всю психиатрию на экспериментальной психологии, и уделил основное внимание роли анатомических механизмов (он писал, что психологические методы, к сожалению, лишь немногим превосходят общежитейские приемы исследования). Важно отметить, что 8-е издание «Учебника» Э. Крепелина (3000 стр.) – невиданное в истории психиатрии достижение одного человека.

В 1877 году, окончив университет в Лейпциге, Э. Крепелин написал первую научную работу «О влиянии острых заболеваний на происхождение душевных болезней». Эта работа стала началом движения Э. Крепелина в сторону создания им естественнонаучного направления в психиатрии. В 1896 г. Э. Крепелин в V издании «Учебника психиатрии» высказал свою точку зрения на то, что душевная болезнь представляет собой «закономерный биологический процесс, разделяющийся на несколько видов, из которых каждый имеет свою этиологию, характерные физические и психические признаки, особое типическое течение и тесно связанный с самой сущностью процесса, заранее предопределенный исход». Этот постулат был положен в основу фундаментальной клинической концепции разделения эндогенных психозов и нозологической классификации психических заболеваний.

«Доказательность» этих идей Э. Крепелина для психиатрии в целом в начале ХХ века обосновывались результатами исследований трех его выдающихся сотрудников Франца Ниссля, Алоиза Альцгеймера и Корбиниана Бродмана, подтвердивших специфику клинических симптомов при психозах позднего возраста наличием локальных органических (атрофических) изменений в головном мозге. Именно Э. Крепелин предложил назвать один из этих психозов болезнью Альцгеймера.

Дальнейшее развитие классической психиатрии не привело к ее освобождению от позитивистских принципов научного познания, несмотря на то, что наука перешла на уровень неклассического и постнеклассического развития, и, что общетеоретические проблемы классической психиатрии не только далеки от разрешения, но и, возможно, вообще не могут быть разрешены. Фундаментальная ошибка современной психиатрии заключается в том, что она продолжает сохранять традиции классической эпохи, придерживаясь позитивистских естественнонаучных принципов, игнорируя гуманистически-антропологические подходы и экзистенциальные ориентации человека. Классической психиатрии чужды не только основополагающие философские труды таких мыслителей как М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, В. Франкл, К. Роджерс, А.Г. Маслоу, Э. Гуссерль, Г. Олпорт, но и таких выдающихся психиатров, как К. Ясперс, Э. Блейлер и тем более работы антипсихиатров Р. Лэйнга, Т. Саса, М. Фуко, А.Г. Гофмана, развивавших в психиатрии гуманистическое направление экзистенциально-феноменологического понимания человека. Именно поэтому классическая психиатрия прошла через лоботомию и инсулиновые комы, гипердиагностику шизофрении и процессы над политическими диссидентами, изоляционно-ограничительные и репрессивно-дисциплинарные практики, карательную психиатрию и антипсихиатрию, недобровольную госпитализацию и принудительное лечение, патернализм и стигматизацию, госпитализм и дискриминацию, стерилизацию и эвтаназию психически больных в нацистской Германии.

Читать дальше