Рисунок 7.Свободный дух и больная душа

Даже в вышеупомянутой биопсихосоциальной модели психических расстройств, могущей показаться «наиболее демократической», «психо» и «социальное» не рассматриваются как структуры, живущие по собственным закономерностям, а оказываются лишь зыбкой надстройкой над «био».

2. Лексика и семантика как обоснование клиницизма. Языковая модель человека

Однако современные гуманитарные исследования – языковые, культурологические, этнографические позволяют утверждать, что, несмотря на неосязаемость, душевные-психические процессы – не умозрительные категории, а несомненная реальность человеческого существования. Об этом свидетельствуют работы польского лингвиста Анны Вежбицкой.

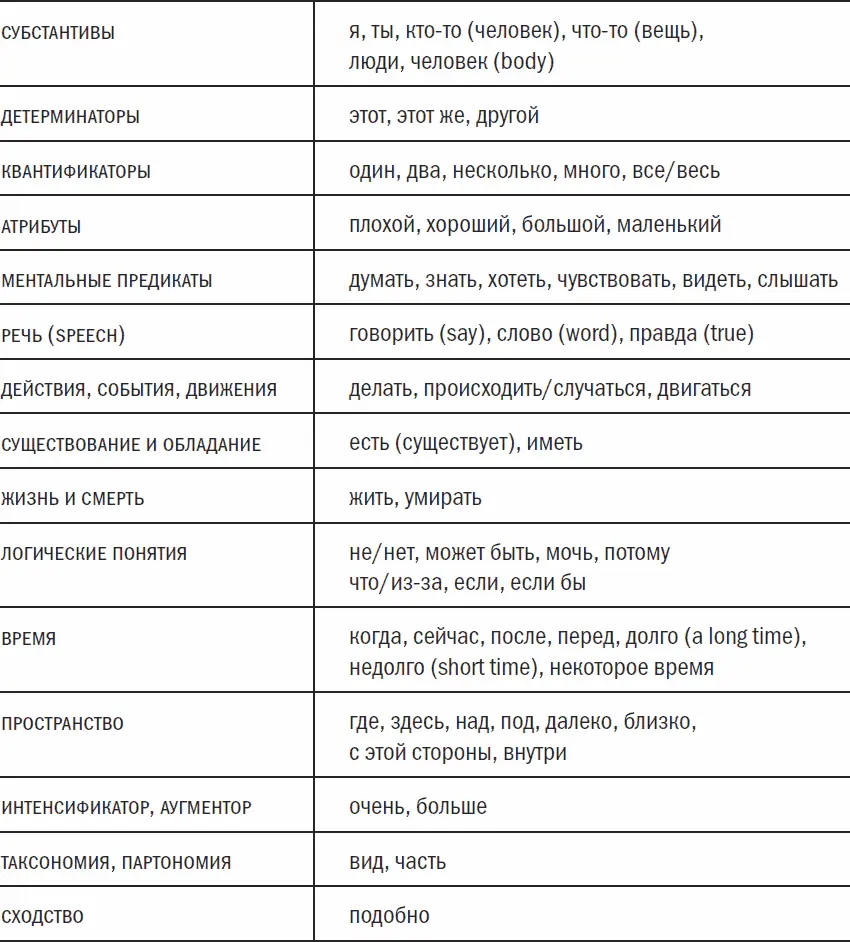

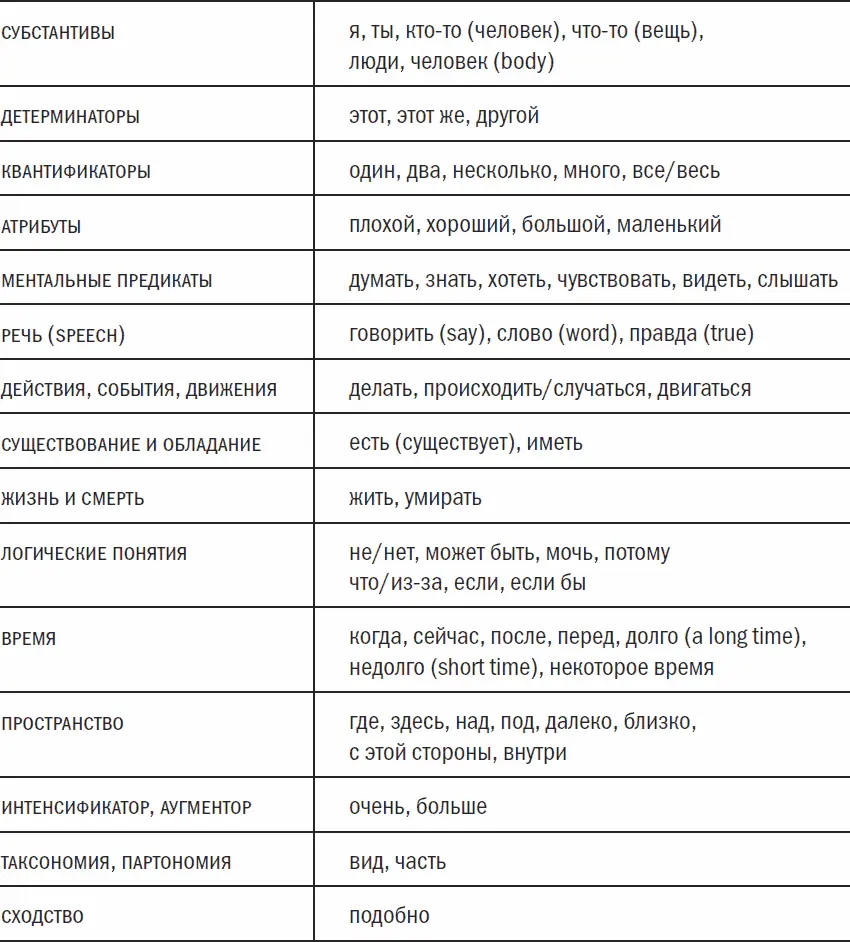

Сопоставляя различные языки – европейские, жителей других континентов, многочисленных островных государств – она и ее коллеги показали, что наряду с практически неисчерпаемым лексическим многообразием народов, традиций, укладов жизни существует около 60 универсальных , общих для самых различных культур – и европейских и от нас отдаленных – слов («естественный семантический метаязык»), ни к чему более не сводимых, однозначных по смыслу и ситуации их употребления (табл. 1). Вся остальная лексика обнаруживает характерные для той или иной культуры оттенки смысла и особенности употребления в конкретной ситуации. Так, например, слово «свобода» по-своему понимается в разных языках – латинском, английском, польском, русском. Отсюда следуют и различия в поведении, в деятельности, связанной с категорией свободы, у людей каждой из этих культур. Вместе с тем «уникальные культурные… понятия не противоречат психологическому единству человечества» поскольку «все люди принимают одну и ту же (предположительно, врожденную) модель человека, определяемую небольшим набором универсальных предикатов, включающих в себя следующие (лекскализованные, по-видимому, во всех языках): думать, знать, хотеть, чувствовать, говорить, видеть, слышать, делать и жить» [21]. Все эти слова входят в 60-позиционный перечень А. Вежбицкой [22].

Представим сказанное в виде табл. 2 (в ней использована необходимая для наших построений часть общего перечня).

Компоненты языковой модели человека (левый столбик в колонке «душа») обозначены нами по аналогии с телесными органами и, пользуясь языком физиологии, как своеобразные функциональные (т. е. не имеющие наглядного материального субстрата) органы, обеспечивающие (точнее будет сказать – образующие) соответствующие психические процессы. Последние указаны в правой колонке таблицы.

Слова «жить» и «умирать» (также из списка А. Вежбицкой), равно относящиеся и к телу, и к психике, констатируют, что все эти процессы являют себя именно и только через жизнь, но обречены на гибель [23].

Для удобства дальнейших размышлений преобразуем левый столбик колонки «душа» в круговую форму (она придает ощущение завершенности, целостности, архетипичности) и озаглавим ее «Антропология» (схема 6), подразумевая под этим термином все ту же языковую модель человека.

Таблица 1. «Естественный семантический метаязык» А. Вежбицкой

Таблица 2. «Устройство» тела и души

Схема 6. Антропология (языковая модель человека)

В процессе развития, усложнения психики в целом, ее отдельных составляющих, сознания и самосознания, познавательно-рефлексивной активности (способности смотреть на себя как бы со стороны – на свое тело, свою душу, а в последующем и на свои ценности, знания, идеалы) происходило осмысление, «автономизация» переживаний – психических процессов-слов [24], в результате чего сформировались психологические категории эмоций, мышления, воли и т. п. (схема 7 «Психология»). По-своему констатировал этот процесс К. Г. Юнг: «Сознание всегда инстинктивно находит слова для обозначения реально существующих вещей. Лишь психологи изобретают наименования для несуществующих вещей» [25]. По этому же поводу, но делая другие акценты, А. Вежбицкая разъясняет: «Например… глагольные элементы “думать”, “знать”, “говорить”, “чувствовать” и “хотеть” сочетаются с “именными личными местоимениями” (“я”, “ты” и “кто-то”)…» [26]. Уточним, что эти местоимения также входят в список из 60 универсалий, а А. Вежбицкая обращает внимание на то, что их (всех шестидесяти) синтаксис не зависит от конкретного языка. Все это еще раз подтверждает универсальность, первичность, реальность этих психических структур.

Читать дальше