1 ...7 8 9 11 12 13 ...29 В образной форме продуктивные расстройства можно видеть на рисунке, представленном на авантитуле. Несомненно, что изображенный на нем человек – душевнобольной. На это указывает весь его облик, прежде всего бег с экспрессией невыносимого мучения. Страдальчески зажатые руками уши свидетельствуют о слуховых галлюцинациях. Нити, тянущиеся к конечностям и туловищу, означают переживание стороннего воздействия, источник которого – некие внешние по отношению к личности больного силы. Это и таинственная, висящая в воздухе рука, и в то же время головной мозг – контур, в который вписана рука. Круги-спирали наверху по периферии рисунка символизируют некоторые всеобщие, универсальные психические переживания (их можно понимать как архетипы по К. Г. Юнгу), как нормальные, так и патологические. Последние в данном случае выступают как бред воздействия – одно из наиболее распространенных психопатологических расстройств. Рисунок настолько выразителен, что, по нашему мнению, мог бы стать эмблемой клинической психиатрии.

Схема 8. Психопатология (основные группы расстройств)

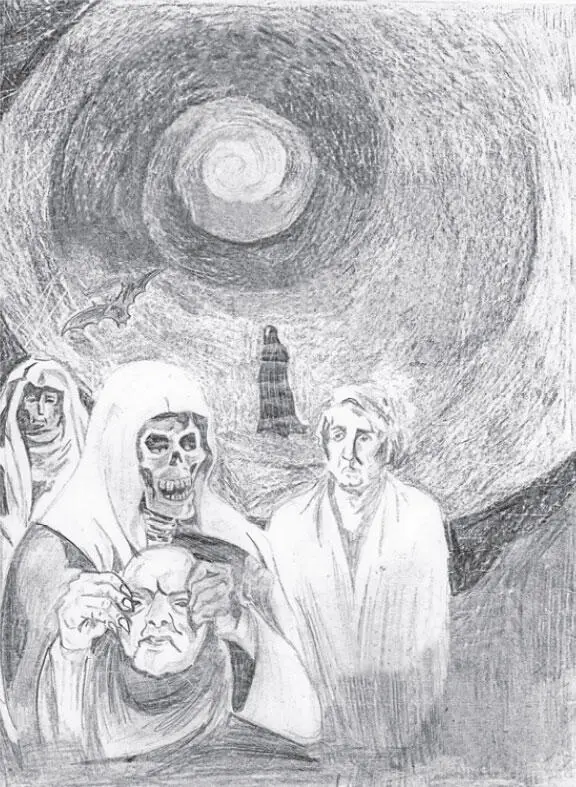

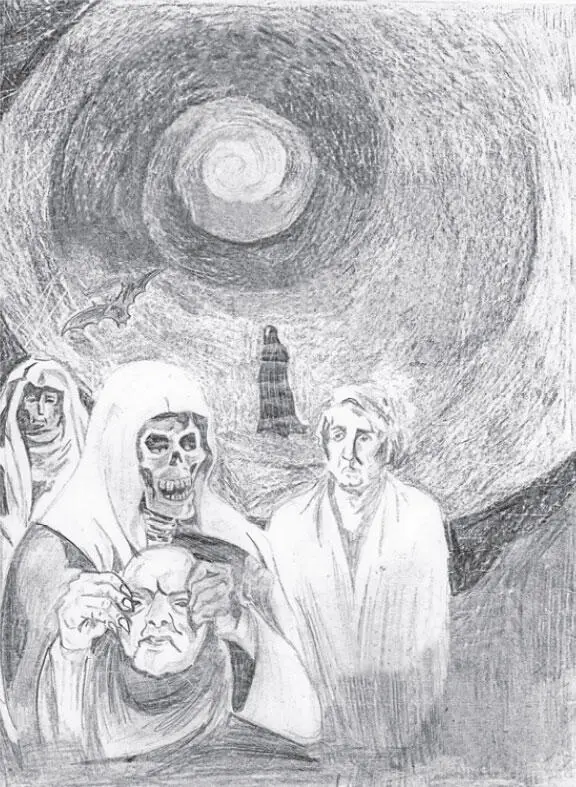

На рис. 8 образно представлена негативная симптоматика. Лицо-маска, находящаяся в руках одного из персонажей, – изначальная здоровая психика – душа, которая в результате болезни утрачена, на месте, где ей должно находиться – голый лицевой череп с пустотой, провалами глазниц, носа, рта – это и есть «душевная пустота» – негативная симптоматика. Спираль-тоннель со светлым кругом в центре напоминает завитки на рисунке «продуктивная симптоматика», т. е. также обозначает универсальность-архетипичность психопатологических расстройств.

Рисунок 8.Негативная симптоматика

Для наглядности представим описываемые соотношения продуктивной и негативной симптоматики на примере детского калейдоскопа. С игрушечной фабрики (из рук Творца) он был выпущен с определенным рисунком, узором. Но вот трубка начинает поворачиваться (дебют заболевания, начальные этапы), и в окошке возникают новые композиции, может быть, интересные, необычные, но изготовителем не предусмотренные (продуктивная симптоматика), и со временем (медленно или катастрофически быстро, что зависит от темпа течения заболевания) разрушающие всю конструкцию. По ходу этого процесса стеклышки бледнеют, тускнеют, выпадают (нарастание негативной симптоматики). Какие из них преобразуются, повреждаются больше и в какой последовательности – это зависит от природы, от причин заболевания [30]. Таким образом, когда врач-психиатр ставит диагноз, он определяет, по каким закономерностям меняется психика больного, а медицинская наука – клиническая психиатрия имеет своим предметом изучение болезненных – психопатологических – переживаний в их связи с особенностями личности больного . Зная «закономерности» формирования и видоизменения галлюцинаций, навязчивостей, эмоциональных и всех других психопатологических расстройств, врач-психиатр в диагностическом процессе (прежде всего в ходе беседы с больным) «внутренне воспроизводит» (термин наш. – Б. В. ) – но ни в коем случае не переживает сам! – соответствующие симптомы и синдромы. То есть он делает это с пониманием, со знанием дела: с недирективной помощью-подсказкой больному в его бредовых высказываниях, с сопереживанием его депрессии, со снисходительностью к его благодушию, с исключительно диагностически оправдываемым (и ни в коем случае не затрагивающим сколько-нибудь ощутимо личность больного) провоцированием раздражения или слабодушия. Этими и другими подобными им подходами-приемами доктор выясняет у пациента все особенности его болезненных переживаний. В этом смысле правомерно будет утверждать, что в психиатрии психикой врача познается психика больного. Это и есть психиатрическая клиническая феноменология [31].

Психические расстройства можно разделить на две группы и по другому основанию, которое, впрочем, в определенной мере перекликается с предыдущим. Продуктивные расстройства в ансамбле с соответствующими им негативными (смысловой-содержательный акцент делается на первых) называют психотическими (производное от слова «психоз»). Этим еще раз подчеркивается их принципиальная несопоставимость с нормальными психическими процессами, их «качественно» особая, «иная» сущность. Не всегда, но очень часто (особенно при остро развившихся болезненных состояниях или же давних, хронических, протекающих неблагоприятно) имеют место грубые, очевидные и для неспециалиста нарушения поведения, вплоть до социально опасного, и некритичность – убежденность в обоснованности и реальности психопатологических переживаний, непонимание их болезненности.

Читать дальше