Причина, по которой многие из нас склонны делать выбор в пользу колонки А, заключается в том, что в ней содержатся те причины смерти, которые чаще на слуху. Все наверняка читали о случаях, когда люди кончали жизнь самоубийством, а вот случаи смерти от диабета вряд ли попадут в газеты. Некоторые из наших родственников, вполне вероятно, страдают гипертонией, и это кажется гораздо более неприятным, чем перенесенный грипп. Что же до убийств и войн, то все это заполняет ежевечерние новости.

Эксперимент, весьма схожий с только что упомянутым, проводился двумя когнитивными психологами, работавшими в 1970-е годы, – Амосом Тверски и Даниэлом Канеманом. Они зачитывали перечень различных причин смерти интервьюируемым и записывали их реакцию. Мы познакомимся с работами Тверски и Канемана более подробно в первой главе, но уже сейчас можно упомянуть их общий вывод: люди склонны преувеличивать вероятность определенных причин смерти, таких как убийства, суициды, трагические несчастные случаи, просто потому, что они наиболее драматичные и заметные. И недооцененными оказались не «кричащие» убийцы – астма, инсульт и так далее.

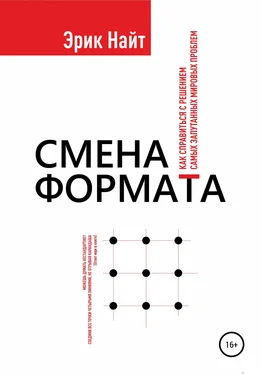

Дальше в главах я называю эту склонность ловушкой увеличительного стекла . Многие видят в увеличительном стекле полезный инструмент, помогающий нашему зрению, но мое понимание отличается от общеупотребительного. Ловушка увеличительного стекла представляет собой тенденцию фиксироваться только на одном участке вселенной и пристально его разглядывать, не обращая внимания на те варианты решений, которые не попадают в «фокус линзы». В одних случаях нас вовлекают в ловушку яркие предметы – те элементы проблемы, которые являются визуально более привлекательными и выпуклыми. В других случаях нас отвлекают интеллектуальные «безделушки» и внешне привлекательные идеи. И те и другие вполне способны отвлечь нас от нашей миссии – разрешения сложных проблем. И только убрав их со своего пути, мы повышаем шансы на продвижение в поисках решения.

2.

Пока я озвучил лишь две идеи. Первая: мы склонны видеть мир сквозь увеличительное стекло. Вторая: мы склонны направлять увеличительное стекло на яркие объекты. Обе эти идеи должны рождать вполне резонный вопрос: если мы ищем ответы не там, то что же делать?

В этой книге я предлагаю проводить процедуру «смены формата» таких проблем. Важно четко сформулировать, что я понимаю под этим. Смена формата – это не лингвистический инструмент или трюк, помогающий маскировать или обходить сложные проблемы. Скорее, это важный рациональный выбор, который мы обязаны сделать. Обнаружение решения для имеющейся проблемы предполагает концентрацию внимания на правильных элементах этой проблемы – на правильной системе. Вместо аналогии с увеличительным стеклом, давайте на мгновенье представим линзу фотокамеры. Если выставить апертуру [2] Апертура – величина отверстия диафрагмы фотоаппарата. (Прим. перев.)

на одну величину, то в кадре мы получим цветок. Это одна система фокусировки. Изменяя апертуру, мы увидим луг – это уже совсем другая система фокусировки. Если мы будем продолжать изменять апертуру, то увидим и горы – и получим третью систему. Концентрация на той или иной системе изменяет и наши возможности видеть ответ. Фокусируясь на цветке, мы не увидим гор. Произведя смену формата – убрав увеличительную линзу, – мы вполне можем увидеть правильное решение.

В последующих главах я проведу «смену формата» для некоторых трудноразрешимых политических ситуаций. Я буду амбициозен в своем выборе и отдам предпочтение самым значительным политическим головоломкам последнего десятилетия. Начнем мы с изучения подходов, которые в конце 90-х использовались банкирами с Уолл-стрит для ведения своих дел. Мы также познакомимся с тем, как американский генерал вел военную кампанию на Ближнем Востоке. Мы рассмотрим проблемы, связанные с изменением климата, миграцией и пр. И каждый раз все дискуссии по той или иной проблеме заходили в тупик, потому что кто-то не смог обойти ловушку увеличительного стекла.

«Смена формата» – это книга настолько же о человеческой психологии, насколько она и о политике. В ней нет готовых ответов, но есть стремление показать альтернативные подходы к разрешению трудных ситуаций. В самом конце я расскажу одну весьма оптимистичную историю о том, как мы можем достичь мира и процветания на планете. Мы можем разрешить самые сложные наши проблемы. В некоторых случаях мы их уже решаем – мы просто пока не замечаем этого. Самая распространенная ошибка – поиск ответов не в «том» месте, когда человек даже не задумывается над тем, чтобы подкорректировать свои взгляды и представления. Иногда эту ошибку совершают другие люди. Я же в этой книге хочу поставить другой вопрос: а что если эта ошибка – наша собственная?

Читать дальше

![Комбат Найтов - Оружейник - Записки горного стрелка. В самом сердце Сибири. Оружейник. Над Канадой небо синее [сборник litres]](/books/391656/kombat-najtov-oruzhejnik-zapiski-gornogo-strelka-thumb.webp)