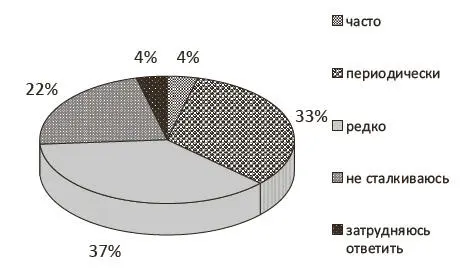

Наиболее регулярно с насилием сталкиваются молодые люди (57 % из них отметило, что это происходит часто или периодически). В наименьшей степени соприкасаются с насилием люди старших возрастов (50 лет и старше). Вообще не сталкиваются с насилием 44 % опрошенных из этой возрастной группы.

Наиболее негативную реакцию у опрошенных москвичей провоцируют случаи проявления насилия в двух сферах – во взаимодействии с представителями власти (44 %) и в семейных отношениях (41 %).

Характерно, что у мужчин семейная сфера насилия вызывает менее негативную реакцию (18 %), чем случаи проявления насилия на улице, в транспорте (27 %). Наибольшую же эмоциональную реакцию у мужчин-москвичей вызывает насилие, проявляемое представителями власти (55 %). У женщин, наоборот, наибольший протест связан именно с «домашним насилием» (56 %), на втором месте – насилие, проявляемое при взаимодействии с представителями власти (38 %).

Таким образом, по результатам исследования насилие является обыденным атрибутом жизни москвича, пронизывающим практически все сферы его жизнедеятельности. В этой связи роль помогающего поведения трудно переоценить, поскольку именно обыденность этого явления повышает потребность в человеческом участии, в информации о позитивных практиках социального взаимодействия.

Критерий «свой/чужой» является принципиальным для прогнозирования помогающего поведения. Другое дело, что универсальных списков «своих/чужих», которыми можно было бы руководствоваться в практической деятельности психологам, нет и, в принципе не может быть, поскольку эти определения существенно зависят от культурно-исторических традиций определенных стран, народов, социальных сообществ и коммун и являются динамическими, т. е. подверженными влиянию времени.

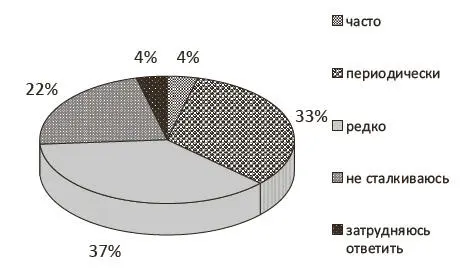

Рис. 3. Диаграмма, показывающая распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли вам сталкиваться со случаями насилия?»

В настоящее время отсутствует сопоставимая и достоверная база данных по затронутому вопросу для Москвы. В этом смысле данные нашего исследования являются «пионерскими».

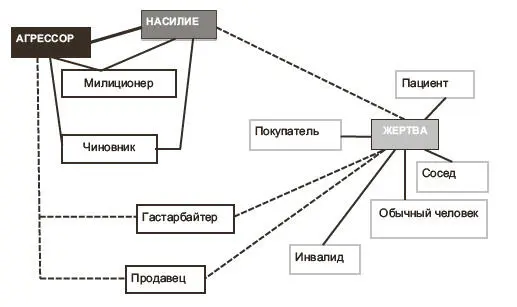

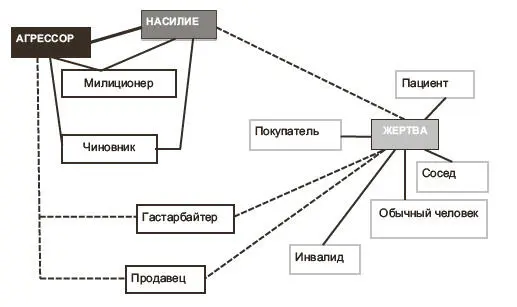

В ходе исследования применялся тест «Семантический дифференциал» (СД), который показал, что понятие «насилие» ассоциируется у москвичей в первую очередь с агрессором, а не с жертвой. Это может говорить о том, что агрессия воспринимается в качестве внешнего фактора, который не был спровоцирован «жертвой».

Результаты представлены на рисунке 4 (наиболее тесные связи отображены сплошными линиями, опосредованные – пунктирными).

Настораживает то, что опрошенные относят к безусловным агрессорам полицейских и чиновников.

Эти категории близки не только к понятию «насилие», но и к понятию «агрессор». Связь их с понятием «агрессор» более близкая, чем с понятием «жертва».

Рис. 4. Связи между агрессором и жертвой, оцененные посредством СД-теста

Безусловные жертвы – в первую очередь, обычные люди. Это покупатели, соседи, а также те, чья дееспособность ущемлена (инвалиды, пациенты).

Интересно «местоположение» гастарбайтеров и продавцов. Эти социальные роли в представлениях опрошенных очень тесно связаны с обоими понятиями – «жертва» и «насилие». Амбивалентность оценки вполне объяснима: с одной стороны, они являются порождением рыночной экономики и, как и все остальные, находятся под прицелом «безусловных агрессоров». С другой стороны, «безусловные жертвы» сторонятся их.

Таким образом, в целом исследование показало, что окружающая среда воспринимается москвичами как опасная и агрессивная.

В этих условиях, конечно, роль развития помогающего поведения в Москве трудно переоценить. Однако следует отметить, что в подобной социально-психологической среде спонтанно помогающее поведение развиться не может. Для этого необходимы серьезные усилия со стороны государственных и общественных институтов, сосредоточенные в первую очередь на исследовательской деятельности, которая сможет насытить фактами модель помогающего поведения. И уже на этой основе нужно осуществлять построение коммуникации с москвичами, акцент в которой должен ставиться на информировании о способах помогающего поведения в зависимости от той или иной ситуации. В связи с этим перед практической психологией сегодня стоят задачи по обеспечению условий создания большей психологической безопасности для человека, обращающегося за помощью. Первое место среди этих задач занимают следующие:

Читать дальше