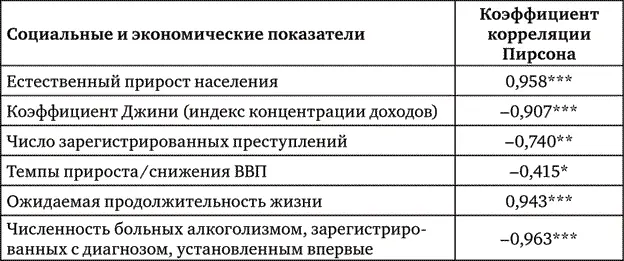

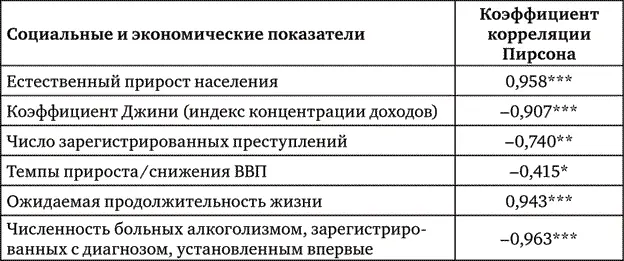

1 ...6 7 8 10 11 12 ...43 Таблица 3. Коэффициенты корреляции композитного индекса психологического состояния российского общества с его социальными и экономическими показателями

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

Впрочем, было бы неверным умалять значимость макроэкономических показателей и их влияния на психологическое состояние общества. В частности, обнаружилась очень высокая, имеющая очевидный социальный смысл, отрицательная корреляция (r=–0,91) между этим состоянием и коэффициентом Джини (см. таблицу 3), выражающим различия в уровне доходов десяти самых богатых и десяти самых бедных процентов населения. Таким образом, если сами темпы прирастания «общего пирога» – ВВП – мало влияют на психологическое состояние основной части населения, то способы и результаты распределения этого «пирога» влияют очень значительно, и чем больше диспропорция в уровне доходов, тем хуже психологическое состояние общества.

Повышение жизнеспособности общества

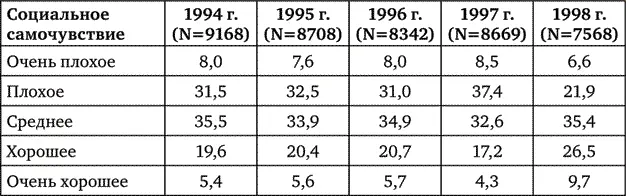

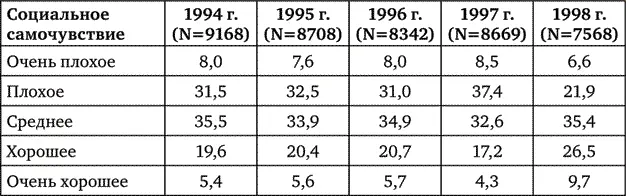

Выявленная с использованием композитного индекса динамика психологического состояния нашего общества согласуется с картиной, полученной на основе других показателей. Так, например, социологическое исследование динамики социального самочувствия наших сограждан с помощью соответствующего индекса, включавшего подиндексы: 1) статусной идентификации, 2) удовлетворенности и стабильности существования, позволило выявить отображенную в таблице 4 картину.

Сравнение индекса социального самочувствия россиян в 1994–2000 гг. – в период, за который он был вычислен социологами, – с индексом психологического состояния нашего общества демонстрирует, что они изменялись практически синхронно, показывая улучшение ситуации с 1994 по 1998 гг., ее ухудшение с 1998 г. по 2000 гг., после дефолта и, как считают социологи, вследствие него (Козырева и др., 2001), а после 2000 г. – вновь начавшееся улучшение. Вместе с тем имеется и различие, состоящее в том, что индекс социального самочувствия «пошел на подъем» к 2001 г., в то время как вычисляемый нами индекс сделал это позднее – в 2002 г. Очевидно, оба индекса улавливают схожие тенденции, однако использованный социологами более «мягкий» индекс, видимо, более чувствителен к ним, фиксируя изменения, которые проявляются на уровне статистических показателей, лежащих в основе нашего индекса, несколько позднее.

Таблица 4. Распределение респондентов по индексу их социального самочувствия (в%) (источник: Козырева и др., 2001, с. 248)

Примечание: N – количество опрошенных.

Проведенное социологами исследование одновременно продемонстрировало, что в 1998 г. был зафиксирован самый высокий за рассмотренный ими период уровень обеспокоенности наших сограждан неопределенностью своего существования, что высвечивает одно из главных социально-психологических последствий таких экономических событий, как дефолт. В частности, 83 % опрошенных тогда выразили беспокойство по поводу нестабильности жизни (Козырева и др., 2001). Впрочем, следует отметить, что и в относительно благополучном, т. е. не отмеченном дефолтом, 1996 г. таковых было 78 % (там же), а массовое ощущение нестабильности жизни является одним из главных атрибутов современного российского общества, что подтверждается и данными других опросов.

Отметим и то, что, хотя социологи в начале 2000-х годов констатировали «некоторое «просветление» общего эмоционального фона в обществе» (там же, с. 250), полученные ими данные демонстрировали, что надежду на изменения к лучшему выражали лишь 15–20 % наших сограждан. Сделанный этими исследователями вывод: «При всей неоднозначности истоков и содержания пессимистического мироощущения, окрасившего сознание довольно больших масс населения, их неудовлетворенность жизненными переменами является основой для социально-психологического дискомфорта и ухудшения социального самочувствия» (с. 252), – выглядел не менее пессимистично, чем описанное ими мироощущение.

Результаты других исследований также подтверждают, что в 1990-е годы неудовлетворенность наших сограждан своей жизнью превратилась в одну из главных характеристик современного российского общества. Так, в 1999 г. полностью удовлетворенные составляли лишь 3,8 %, а скорее неудовлетворенные и полностью неудовлетворенные – 53,4 %. При этом 67,8 % опрошенных были не уверены или совершенно не уверены в своем будущем (Шубкин, Иванова, 2001), что, естественно, сказывалось на их психологическом состоянии. Еще более пессимистично, если не алармистски, звучит общий вывод, который делают авторы описанного исследования: «Почти две трети населения России находится в состоянии сильной тревоги. Цифры характеризуют катастрофическое сознание населения» (там же, с. 358). В дальнейшем, правда, количество россиян, удовлетворенных жизнью, возросло (что соответствует улучшению психологического состояния нашего общества, оцененного с помощью композитного индекса), по некоторым расчетам достигая 53 % (Балацкий, 2005б), а несколько позднее наблюдалась ситуация, когда «самочувствие россиян правильнее оценить как пограничное – „50×50“» (там же, с. 48), однако количество неудовлетворенных по-прежнему оставалось очень значительным [9] В рамках подобных общероссийских тенденций, естественно, обнаруживаются и различия между разными категориями респондентов. Так, в мужской выборке доля удовлетворенных выше, чем в женской. Среди факторов, определяющих удовлетворенность жизнью, для мужчин более значимы факторы, «непосредственно направленные на жизнеобеспечение», в то время как «женщины уделяют большее внимание личной безопасности, материальному положению, семейным отношениям, погодно-климатическим условиям жизни, экологии, социальной инфраструктуре и состоянию здоровья» (Балацкий, 2005б, с. 50). Богатые, разумеется, чаще довольны жизнью, чем бедные, хотя тоже не всегда довольны ею, что подтверждает широко известную формулу «не только в деньгах счастье», и т. п. (там же). Любопытно звучит и вывод относительно влияния мегаполисов на удовлетворенность жизнью: «Мегаполисы (Москва и Санкт-Петербург) оказывают разрушительное влияние на все стороны удовлетворенности жизни людей. И наоборот, крупные городские поселения с численностью жителей более 0,5 млн человек оказывают благотворное воздействие» (там же, с. 51).

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу