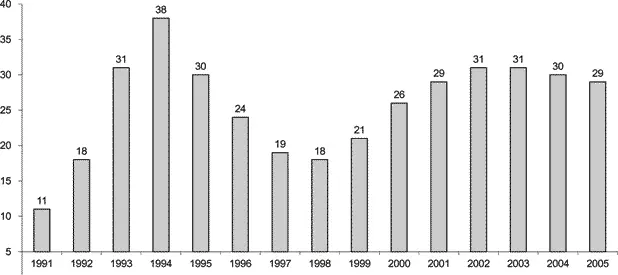

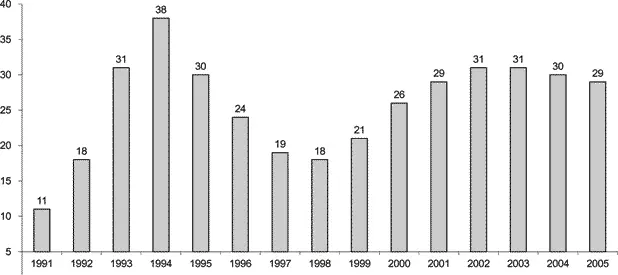

1 ...7 8 9 11 12 13 ...43 Имеет смысл сопоставить психологическое состояние нашего общества и с таким показателем, как количество случайных отравлений алкоголем (см. рисунок 6).

Сопоставление соответствующих показателей демонстрирует, что они тоже изменяются практически синхронно, т. е. ухудшение психологического состояния общества сопровождается увеличением количества алкогольных отравлений, имеющих летальных исход. Огромное количество смертей от фальсифицированного алкоголя, конечно, можно объяснить такими причинами, как его плохо контролируемое производство, аморальность значительной части отечественных предпринимателей, которым все равно, каким путем зарабатывать деньги, низкий уровень жизни наших сограждан, потребляющих наиболее дешевые и заведомо суррогатные спиртные напитки, и т. п. Однако сходная динамика количества отравлений спиртным и психологического состояния общества позволяет предположить, что свой вклад в эту печальную статистику вносит и психологическая безысходность, сопровождающаяся отсутствием заботы о своем здоровье. Улучшение же психологического состояния общества имеет следствием более бережное отношение наших сограждан к своему здоровью, что подтверждается и выявленной нами высокой отрицательной корреляцией между индексом психологического состояния российского общества и статистикой заболевания алкоголизмом (r=–0,963) (см. таблицу 3).

Рис. 6. Смертность от случайных отравлений алкоголем на 100000 человек населения в 1991–2005 гг. (источник: Заиграев, 2001)

В пользу подобной интерпретации отравлений алкоголем говорит и тот факт, что в 1991 г. выбор спиртных напитков был куда более ограниченным, нежели, скажем, в 2000 г., цены на «благородные» напитки казались подавляющей части населения заоблачными, а в домах многих наших сограждан стояли самогонные аппараты, явившиеся закономерным порождением всеобщего дефицита и горбачевской антиалкогольной кампании. Однако травились спиртным тогда в два раза меньше, чем в 2000 г., когда дефицит алкогольных напитков уже стал преданием. Соответственно, основной причиной представляется не доступность спиртного, а отношение населения к своему здоровью, изменяющееся пропорционально психологическому состоянию общества.

Аналогичные закономерности проявляются при сопоставлении индекса психологического состояния общества с заболеваемостью алкоголизмом и наркоманией (см. таблицу 3). Таким образом, вывод о том, что «особенности современных социально-экономических процессов в России способствует интенсивному развитию маргинальности и соответственно – росту наркотизации» (Позднякова, 2001, с. 543), может быть дополнен утверждением, что наркотизации, равно как и возрастанию потребления спиртного, содействуют не только отмеченные социально-экономические процессы, но и психологическое состояние нашего общества. В данной связи уместно упомянуть также данные социологов о том, что алкоголизму, наркомании и суицидам во многом способствует такая характеристика общества, как низкий уровень социальной защищенности граждан (Мозговая, 2001), а также социальное недовольство. Как пишет Ю. А. Красин, «протест выражается в уходе из общественной жизни в сферу криминала, в наркоманию, алкоголизм, мистику и религиозный фанатизм. Подобная форма протеста не менее губительна, чем та, которую поэт назвал „бунтом бессмысленным и беспощадным“» (Красин, 2006, с. 974).

Разумеется, неудовлетворительное психологическое состояние современного российского общества имеет и политические последствия. Так, например, в 1994 г., на первом пике его ухудшения, 43 % россиян считали, что в нашей стране нет условий для демократии, поскольку принципы западной демократии не совместимы с российскими традициями. С 1989 г., когда страна переживала «демократическую эйфорию», по 1996 г., когда «демократический подъем сменился усталостью и апатией» (Красин, 2006, с. 975), доля сторонников сосредоточения власти в сильных руках возросла с 42 % до 68 %, т. е. до явного большинства населения (Вебер, Галкин, Красин, 2001). В 1998 г., на втором пике ухудшения психологического состояния россиян, более четверти опрошенных (26,5 %) высказались за диктатуру (там же). Аналогичные результаты демонстрируют и другие опросы, систематически проводимые отечественными социологическими центрами, а также психологические исследования (Шестопал, 2002; и др.). А в середине 1990-х годов недовольные общим курсом развития страны («сбились с пути» и т. п.) составляли абсолютное большинство (Кинсбурский, 2001). При этом и после избрания Президентом В. В. Путина, с которым была связана во многом оправдавшаяся надежда на стабилизацию в стране, доля недовольных, считавших, что «события ведут нас не туда, в тупик», стабильно превышала 50 % (там же). Вплоть до 2000 г. нарастал и т. н. «политический абсентеизм», выражавшийся в росте количества воздерживающихся от участия в выборах и являющийся одним из главных показателей массовой апатии, недоверия к власти и политическим институтам (Вебер, Галкин, Красин, 2001).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу