Теоретическим обоснованием закона эскалации конфликтогенов являются психологические механизмы самопроизвольного нарастания напряженности, представленные в разделе 2.2.

По-простому же эскалацию конфликтогенов можно объяснить следующим образом. «Получив» в свой адрес конфликтоген, пострадавший хочет компенсировать свой психологический проигрыш, испытывает желание избавиться от возникшего раздражения, ответив обидой на обиду. При этом ответ не должен быть слабее, а для уверенности делается даже с «запасом»: очень трудно удержаться от соблазна проучить обидчика, чтобы впредь не позволял себе подобного. В результате сила конфликтогенов стремительно нарастает.

Почему это так? К сожалению, мы так устроены – болезненно реагируем на обиды и оскорбления, проявляем ответную агрессию. Ведь потребность в безопасности, в комфортном существовании, в сохранении своего достоинства относится к числу базовых потребностей человека, и потому покушение на них воспринимается крайне болезненно.

Безусловно, требованиям высокой морали больше отвечает умение сдерживаться, а еще лучше – прощать обиды. К этому призывают все религии и этические учения, однако, несмотря на все увещевания, воспитание и обучение, число желающих «подставить другую щеку» отнюдь не увеличивается.

За что ратует автор? Я призываю учиться противиться эскалации конфликтогенов и вскоре покажу, как этого достичь.

Игнорирование же закономерности эскалации конфликтогенов – это прямая дорога к конфликту. Хотелось бы, чтобы каждый из нас постоянно помнил об этом – тогда конфликтов будет меньше, и прежде всего – случайных, в которых не заинтересован ни один из его участников.

Нередко на занятиях по данной теме, которые я провожу постоянно, некоторые слушатели сравнивают закон эскалации конфликтогенов с известным законом механики: сила противодействия равна действующей силе, но противоположна ей по направлению.

Здесь действительно много общего, но есть и принципиальные отличия. Первое заключается в том, что у людей противодействие обычно сильнее действия (а не равно ему); второе – в том, что закон механики действует независимо от нашей воли, а эскалацию конфликтогенов мы все же можем остановить, это нам подвластно. Было бы желание.

Универсальный механизм возникновения случайных конфликтов

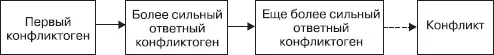

Этот механизм изображен на рис. 3.1.

Рис. 3.1.Механизм возникновения случайных конфликтов

Эта схема помогает понять, почему в большинстве случаев конфликт возникает самопроизвольно, вне желания его участников.

Первый конфликтоген может быть непреднамеренным, результатом случайного стечения обстоятельств, к созданию которых участники конфликта могут не иметь никакого отношения. (Такое положение имело место, в частности, в приведенном выше конфликте в автобусе: первый конфликтоген – внезапное появление перед автобусом человека, перебегавшего дорогу.)

А затем вступает в действие закон эскалации конфликтогенов… И вот конфликт уже налицо.

Житейская ситуация: утро. Родители собираются на работу. Дочка уже позавтракала и убежала в школу. Отец зашел на кухню и… полой пиджака нечаянно задел чашку, которую дочка, торопясь, оставила на краю стола. Чашка падает на пол и разбивается на мелкие куски. Жена, мирно «рисовавшая лицо» перед зеркалом в прихожей, кидается на кухню:

– Экий ты неуклюжий! Всю посуду в доме перебил, – кричит она на мужа.

– Потому что все не на своем месте!

– Тебе только бы указывать! Сам за собой никогда не убираешь!

И так далее.

В результате настроение у обоих испорчено, и вряд ли есть победитель в этом конфликте.

Фактически этот эпизод состоит сплошь из конфликтогенов. То, что девочка оставила чашку на краю стола, – первый из них (это бездействие, в то время как требуется действие – убрать чашку). Этот конфликтоген может привести, а может и не привести к конфликту. Второй конфликтоген – неловкость мужа, разбившего чашку. Далее все зависит от реакции жены. А она, в соответствии с законом эскалации, не только не пытается разрядить ситуацию («посуда бьется к счастью»), но и в своем замечании обобщает частный случай («никогда») переходит на «личность» («сам»). Пытаясь оправдаться, муж поступает так же, действуя по принципу «лучшая защита – это нападение».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Виктор Шейнов - Развиваем мышление, сообразительность, интеллект [Книга-тренажер]](/books/404204/viktor-shejnov-razvivaem-myshlenie-soobrazitelnost-intellekt-kniga-trenazher-thumb.webp)