Нет ничего – ни дружбы, ни любви… Есть только возможность поднять с земли в тени огромного дерева зеленый шар, который я увидел впервые в жизни.

Кто ты, зеленый шар?» (Олеша, 2006, с. 510).

В этом тексте очень четко расщепляются ценность жизни самой по себе и ценность достижений. Ценность личности никак не связана с достижениями, которые – ерунда. Смотреть и видеть – это и есть жизнь.

Единство практик, принимаемой информации и мироощущения, скоординированное внутри множества людей и составляющее систему культурных ценностей, находится в соответствии с организационной структурой общества и решаемыми им экономическими, технологическими, политическими и другими задачами. Общество остается адекватным вызовам времени, если запускаемые культурные механизмы обратной связи оказываются способны корректировать эту систему и переводить ее в новое состояние устойчивого равновесия.

Современное европейское общество, как мы видели, содержит культурный механизм, сдерживающий работу с интеллектом и одаренностью. Будет ли вызов со стороны технологий развития интеллекта столь силен, что заставит прийти в движение всю систему европейских культурно-психологических механизмов? Это будет зависеть от того, насколько будет обостряться вопрос в контексте новых технологических достижений.

Представляется, что дебаты, ведущиеся вокруг многих аспектов проблемы интеллекта, в основном имеют значение не для развития объективных взглядов на этот предмет, а для постоянно идущего процесса «притирки» культурных ценностей.

Футуристические ожидания человечества оформились в конце XX в. в мировоззренческое и отчасти философское движение, получившее название трансгуманизма. В основе трансгуманизма, согласно определению философа М. Мора, лежит предположение, что человек не является конечным пунктом эволюции, а может совершенствоваться до бесконечности благодаря научным достижениям. Основные направления этого совершенствования состоят в ликвидации старения и смерти, а также огромном росте интеллектуальных возможностей. Осуществление последнего трансгуманисты видят на путях генной инженерии, нанотехнологий, создания прямых интерфейсов «мозг – компьютер» и нейропротезов.

Трудно оценить возможность воплощения трансгуманистического проекта в жизнь в полном объеме и тем более реальные сроки реализации тех или иных его составных частей, однако вероятно, что отдельные элементы этого проекта будут осуществлены в обозримое время. Более того, можно констатировать, что в некоторых, пока весьма незначительных и малозаметных аспектах реализация уже началась.

Трансгуманизм является фактически новым витком развития евгенических идей. Хотя термин «евгеника» (наука об улучшении умственных и физических качеств человеческой популяции) был введен Гальтоном в XIX в. (Galton, 1869) аналогичные идеи высказывались намного раньше, например, Платоном в «Государстве» и Кампанеллой в «Городе Солнца». Трансгуманизм связан не с классической евгеникой Гальтона или Платона, а с так называемой новой евгеникой. Классическая евгеника предлагала для улучшения человеческой популяции использовать в несколько измененном виде методы, традиционно применявшиеся селекционерами в отношении животных и растений. Новая евгеника для достижения тех же целей, что и классическая, обращается к биотехнологиям.

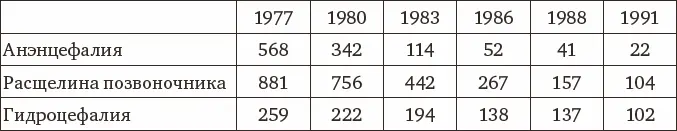

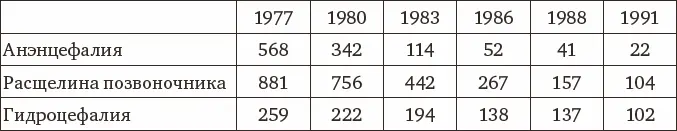

Если классическая евгеника могла быть внедрена только через систему государственных мер, то новая позволяет частное применение, которое уже фактически до некоторой степени практикуется. Так, пренатальное определение генетических дефектов плода с последующим прерыванием беременности является фактически актом негативной (т. е. направленной на сокращение отрицательного генетического наследия) евгеники. Сегодня эта мера достаточно активно используется, о чем свидетельствует таблица 3.3, в которой приведены данные о снижении количества новорожденных с генетическими дефектами в Великобритании.

Таблица 3.3.Число новорожденных с генетическими заболеваниями и дефектами в Англии и Уэллсе в 1977–1991 гг. (Lynn, 2001, с. 251)

Также евгенический компонент присутствует в практике искусственного оплодотворения, когда оплодотворенная донорская яйцеклетка пересаживается бесплодной женщине. В этом случае обычно предметом забот является «высокое генетическое качество» яйцеклетки. В 1990-х годах распространилась практика размещения объявлений о приобретении яйцеклеток в изданиях элитных университетов – Гарварда, Йеля, Стэнфорда (Lynn, 2001, с. 247). При этом часто указывается, что необходимым условием являются хорошая академическая успеваемость донора, иногда – физические характеристики типа цвета глаз. В октябре 1999 г. в Интернете появились объявления о продаже для оплодотворения яйцеклеток топ-моделей по цене 90 000 долларов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу