• экстраверты значительно более терпимо относятся к боли, чем интроверты;

• экстраверты делают больше пауз во время работы, чтобы поболтать и попить кофе, чем интроверты;

• интроверты предпочитают теоретические и научные виды деятельности, в то время как экстраверты склонны отдавать предпочтение работе, связанной с людьми;

• интроверты чувствуют себя более бодрыми по утрам, тогда как экстраверты – по вечерам. Соответственно интроверты лучше работают утром, а экстраверты – во второй половине дня;

• интроверты чаще признаются в практике мастурбации, чем экстраверты. Но при этом экстраверты вступают в половые связи в более раннем возрасте, более часто и с большим числом партнеров, чем экстраверты.

Значительно позже того, как Айзенк описал экстраверсию и интроверсию, он ввел в свою теорию еще одно измерение – психотизм. Таким образом, в настоящее время в теории Айзенка выделяются не два, а три ортогональных (независимых) измерения личности. Люди с высокой степенью выраженности такой суперчерты, как психотизм, являются эгоцентричными, импульсивными, равнодушны к другим, склонны к асоциальному поведению, трудно контактируют с людьми и не находят у них понимания, отличаются конфликтностью и неадекватностью эмоциональных реакций.

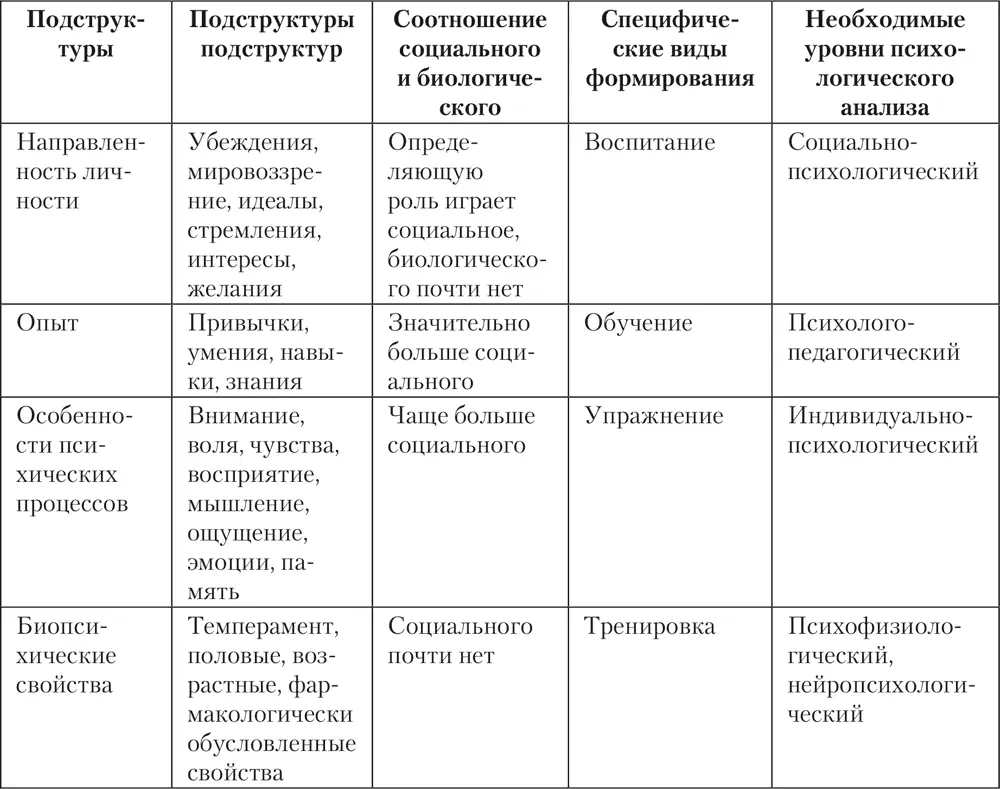

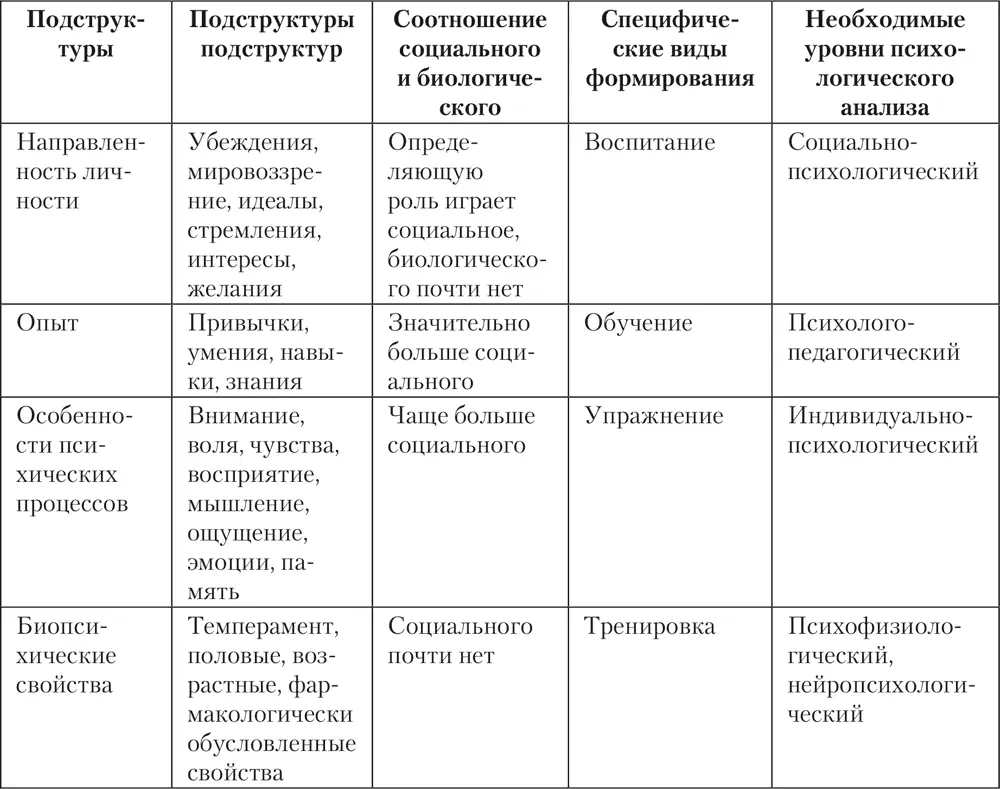

В модели личности К. К. Платонова, которая известна под названием динамическая функциональная структура личности , выделяются четыре процессуально-иерархические подструктуры личности. При этом задается субординация низших и высших подструктур. Основными подструктурами личности являются: 1) направленность личности, 2) опыт, 3) особенности психических процессов, 4) биопсихические свойства. В свою очередь, каждая из этих подструктур состоит из ряда компонентов, которые Платонов называет «подструктуры подструктур». Направленность личности включает в себя убеждения, мировоззрение, идеалы, стремления, интересы, желания. Опыт включает в себя привычки, умения, навыки и знания. Подструктура «особенности психических процессов» – это ощущение, восприятие, память, мышление, эмоции, воля, внимание. Биопсихические свойства включают в себя темперамент, половые и некоторые возрастные особенности.

На подструктуры личности, кроме того, накладываются способности и характер. Все подструктуры отличаются друг от друга степенью представленности в них социального и биологического, спецификой их развития и формирования в процессе жизнедеятельности, а также соотнесением их с конкретным уровнем психологического анализа. Иерархия основных подструктур личности, а также их содержание представлены в табл. 1.2.

Таблица 1.2.Основные подструктуры личности и их иерархия (по Платонову К. К., 1984)

Глава 2

Социализация личности

2.1. Представление о социализации

Человек – существо социальное. С первых дней своего существования он окружен себе подобными. С самого рождения он включен в социальные взаимодействия. Первый опыт социального общения человек приобретает еще до того, как научится говорить. В процессе социального взаимодействия он приобретает определенный социальный опыт, который, будучи субъективно усвоенным, становится неотъемлемой частью личности. Социализация – это и есть процесс и результат усвоения и последующего активного воспроизводства индивидом социального опыта. Процесс социализации неразрывно связан с общением и совместной деятельностью людей. С точки зрения психологии социализация не может, однако, рассматриваться как простое, механическое отражение личностью непосредственного испытанного или полученного в результате наблюдения социального опыта. Усвоение этого опыта субъективно. Одни и те же социальные ситуации по-разному воспринимаются, по-разному переживаются различными людьми. А потому разные личности могут выносить из объективно одинаковых социальных ситуаций различный социальный опыт. Это положение является одним из оснований, лежащих в основе прочной связи двух одновременно и противоположных, и единых процессов – социализации и индивидуализации.

Процесс социализации может осуществляться как в специальных социальных институтах, так и в различных неформальных объединениях. К специальным социальным институтам, одной из важнейших функций которых является социализация личности, относятся школы, профессиональные учебные заведения (образовательные учреждения начального профессионального образования, техникумы, вузы), детские и молодежные организации и объединения. Важнейшим институтом социализации личности является семья. Социализация может носить одновременно регулируемый, целенаправленный, и нерегулируемый, стихийный, характер. Как соотносятся понятия «воспитание» и «социализация»? Воспитание, по существу, есть одна из форм социализации личности, а именно управляемый и целенаправленный процесс социализации. Однако было бы большим упрощением представлять себе дело так, будто в официальных социальных институтах (школа, например) социализация всегда имеет целенаправленный характер и не может быть по форме стихийной, а в неформальных объединениях – наоборот. Возможность одновременного существования социализации и как целенаправленного, и как нерегулируемого процесса поясним с помощью следующего примера. Конечно, на уроке в школе усваиваются важные знания, многие из которых (особенно по общественным и гуманитарным дисциплинам) имеют непосредственное социальное значение. Однако ученик на уроке усваивает не только те социальные знания, которые являются целью урока, не только те социальные правила и нормы поведения, которые декларируются учителем в процессе обучения и воспитания. Ученик усваивает и тот социальный опыт, который является сопутствующим, «случайным», с точки зрения учителя или воспитателя. Это опыт не декларируемых правил и норм, а реально испытываемый или наблюдаемый опыт социального взаимодействия учителя с учениками, учеников между собой, учителей между собой. И этот опыт может быть как позитивным, так и негативным. Он может совпадать с целями процесса воспитания (и тогда он лежит в русле данного целенаправленного процесса социализации личности) или противоречить поставленным целям.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу