Жизненный стиль. Точно определить, что такое жизненный стиль, достаточно трудно, так как сам Адлер по-разному представлял это понятие в своих работах. Вместе с тем именно понятие жизненного стиля считается наиболее характерной особенностью теории личности Адлера. Да, все люди имеют общую базовую цель – достижение превосходства, но пути ее достижения различны и уникальны. Жизненный стиль включает в себя уникальное соединение черт, способов поведения и привычек, которые, будучи взятыми в совокупности, составляют неповторимую картину существования индивида. Все поведение человека определяется его жизненным стилем. Один человек старается обрести превосходство, развивая свой интеллект, другой видит этот путь в физическом совершенствовании. Жизненный стиль, по Адлеру, формируется в детстве, приблизительно к пятилетнему возрасту, и в дальнейшем не претерпевает существенных изменений. Предполагается, что жизненный стиль определяется специфической неполноценностью ребенка, воображаемой или реальной. То есть жизненный стиль есть компенсация конкретной неполноценности. В его основе лежат наши усилия, направленные на преодоление чувства неполноценности и за счет этого упрочивающие чувство превосходства.

Креативное Я. Концепция креативного Я является самым главным и самым последним (в том числе и в хронологическом плане) элементом теории личности Адлера. Согласно идее креативного Я, человек сам творит свою личность. Наследственность и даже субъективный жизненный опыт являются лишь материалом для творчества. И даже такое основополагающее для Адлера понятие, как стиль жизни, оказывается подчиненным креативному Я: стиль жизни формируется под влиянием творческих способностей личности. То есть каждый человек может свободно создавать свой собственный стиль жизни. Таким образом, именно креативное Я является в теории Адлера первопричиной личности – той первопричиной, которая определяет и жизненный стиль, и развитие социального интереса, и сами цели жизни, а также способы их достижения.

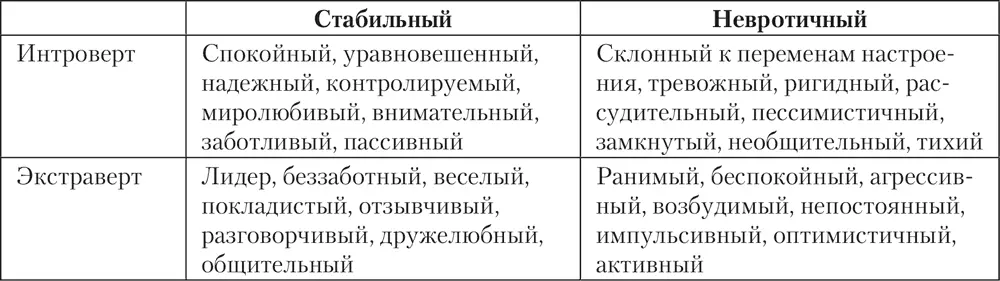

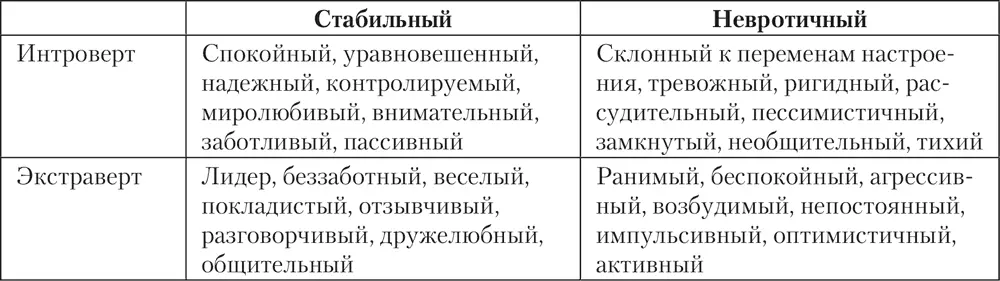

Широкое распространение получила в психологии концепция личности Г. Айзенка.В этой теории выделяются (Eysenk, 1947) два измерения личности: интроверсия – экстраверсия и нейротизм – стабильность. Указанные два измерения (или фактора) являются независимыми друг от друга. Каждый из полюсов этих измерений личности представляет собой некую суперчерту , так как, по Айзенку, в основе каждой из них лежит совокупность нескольких составных черт. Кроме того, каждая суперчерта (например, интроверсия) – это не дискретный количественный показатель, а континуум определенной протяженности. Поэтому в теории Айзенка относительно суперчерт применяется термин «тип».

Экстравертированный тип характеризуется обращенностью личности на окружающий мир. Таким людям свойственны: импульсивность, инициативность, гибкость поведения, общительность, постоянное стремление к контактам, тяга к новым впечатлениям, раскованные формы поведения, высокая двигательная и речевая активность. Они легко откликаются на различные предложения, «зажигаются», берутся за их выполнение, но также легко могут и бросить начатое, берясь за новое дело.

Интровертированный тип характеризует направленность личности на себя, на явления собственного мира. Для таких людей характерны низкая общительность, замкнутость, склонность к самоанализу, рефлексии. Прежде чем взяться за что-либо, они анализируют условия, ситуацию, задачу; склонны к планированию своих действий. Внешнее проявление эмоций находится под контролем, но это не свидетельствует о низкой эмоциональной чувствительности, скорее справедливо обратное.

В зависимости от сочетания параметров «интроверсия – экстраверсия» и «нейротизм – стабильность» всех людей можно разделить на четыре группы (табл. 1.1).

Таблица 1.1.Категории людей, выделяющиеся на основе комбинации суперчерт (Eysenk, 1975)

Важно отметить, что представленные в табл. 1.1 черты, описывающие тот или иной тип личности, относятся к крайним вариантам типа. Понятно, что при менее выраженных особенностях (экстраверсии, интроверсии или нейротизма) и описания будут более «мягкими», не столь категоричными.

За годы существования данной концепции по всему миру проведено огромное количество исследований, целью которых было выявление различий между типами. В качестве небольшой выдержки из них представим следующие факты (Wilson, 1978; Хьел Л., Зиглер Д., 1997). Эмпирически установлено, что:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу