Правда, исследования последних лет расширили характеристику данного понятия. Есть даже предложение идентифицировать понятие «стресс» с понятиями «фрустрация» и «угроза». В современных исследованиях часто заметен подход к его характеристике с позиций бихевиоризма – «стимул – реакция». Ученые пытаются соотнести факторы внешней среды с конечным результатом (состоянием человека). Так, Р. Лазарус [3]определял стресс как «связь человека со средой, которая оценивается человеком как обременяющая или превышающая его ресурсы и подвергающая опасности его благополучие » [4].

А вот и еще – стресс можно определить как психологическое состояние, которое является частью более широкого процесса взаимодействия между индивидуумами и их рабочей средой и отражает этот процесс! [5]

Подводя итоги сказанному, можно отметить следующее:

– стресс представляет собой реакцию на значимый раздражитель;

– стрессовая реакция является реакцией психофизиологической, поскольку включает в себя сложные взаимоотношения психического и соматического состояний организма;

– стресс характеризуется потенциально широким набором реакций, которые приводят к психофизиологическому возбуждению;

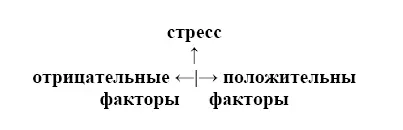

– у многих людей хронические стрессы могут привести к дисфункциям и патологическим нарушениям, расстройствам в органах и системах организма; – стресс, как считают многие ученые, может оказывать как положительное, так и негативное влияние на человека.

Многообразие форм проявления стресса, причин возникновения эффектов его влияния на здоровье и профессиональную деятельность людей объясняется тем, что практически каждый человек в своей жизни неоднократно переживает/переживал состояния стресса: стресс действительно вездесущ, являясь просто признаком нашей жизни, тем, что придает ему различные оттенки, нюансы, радуя одних и помогая им, печаля других, заставляя организм реагировать должным образом…

По свидетельству Национального совета здоровья и благосостояния Швеции, в этой, одной из наиболее индустриально развитых стран Европы, каждый третий взрослый страдает от недомогания, нарушений сна, повышенного состояния тревожности. У каждого третьего ребенка в возрасте четырех лет имеются симптомы эмоционального неблагополучия (дети проявляют повышенную агрессивность по отношению к окружающим). Каждый десятый человек страдает от алкоголизма. 20 000 людей в год предпринимают попытку самоубийства.

Если обратиться к данным по Соединенным Штатам Америки, то почти 15 % населения нуждаются в какой-либо форме восстановления психического здоровья; от 5 до 15 % детей в возрасте от 5 до 15 лет отличаются стресогенными нарушениями поведения или замедлением психического развития; 25 % населения страдают от депрессии, состояний тревожности, эмоционального дискомфорта.

Подобные данные можно привести и по России. Неслучайно стресс в настоящее время и определяется как «болезнь цивилизации».

Рис. 1. Модель стресса по Г. Селье

Селье пришел к выводу о том, что человек может использовать стресс и даже наслаждаться им, если узнает, изучит его механизмы и выработает соответствующую философию жизни.

В результате проведенных исследований Г. Селье и его коллегами было доказано, что качественно различные раздражители отличаются только своим специфическим действием. Их неспецифический стрессорньгй эффект может быть одинаков, если на него не накладывается и не видоизменяет его какое-либо специфическое свойство раздражителя. То обстоятельство, что один и тот же стрессор может вызывать неодинаковые реакции, поражения у разных людей, ученый связывает с «факторами обусловливания», которые избирательно усиливают или тормозят то или иное проявление стресса. Это «обусловливание» может быть как внутренним (генетическая предрасположенность, пол, возраст и т. д.), так и внешним (прием соответствующих лекарственных препаратов, диета и т. д.). Под влиянием этих факторов, по мнению Г. Селье, нормальная, хорошо переносимая степень стресса может быть болезненной и привести к «болезням адаптации », избирательно поражающим предрасположенную область тела. И обусловлено это тем, что в ситуации стресса в организме, как в обыкновенной цепи, рвется наиболее слабое звено, несмотря на то, что все звенья находятся под одинаковой нагрузкой.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу