Однако интересно не то, уверены или не уверены мы в полноценности этого метода. Интересно другое: можем ли мы подтвердить правильность степенного закона, вообще не предлагая наблюдателям производить численные оценки? Если да, можем ли мы проверить правильность отношений между показателями, приведенными в табл. 1.1? Утвердительный ответ на этот вопрос дают результаты проведения эксперимента по методу, согласно которому наблюдатель производит уравнивание интенсивностей ощущений двух различных модальностей.

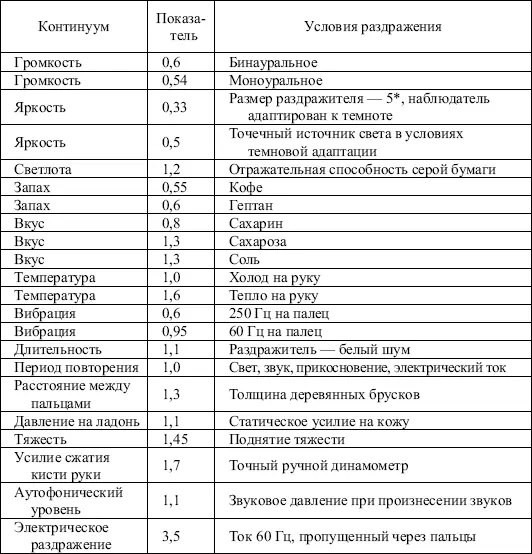

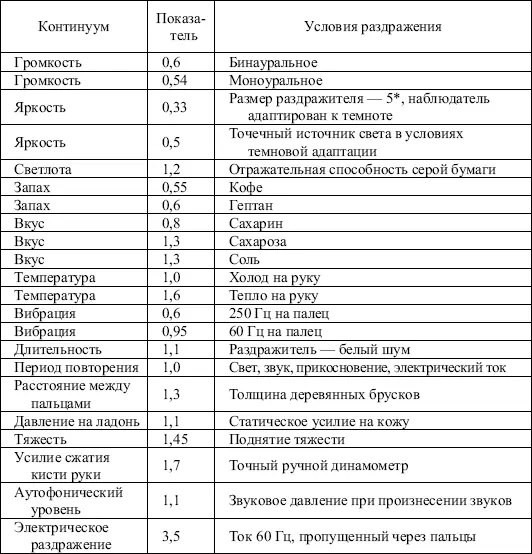

Таблица 1.1

Характерные показатели степенных функций, соотносящих психологическую величину с величиной стимуляции в протетических континуумах

Посредством таких межмодальных сравнений, производимых при разных интенсивностях стимуляций, можно получить «функцию равных ощущений», а затем сравнить ее с такой же функцией, предсказанной на основании величин показателей для этих двух модальностей.

Если обе модальности при соответствующем выборе единиц описываются уравнениями:

S 1= R 1 m и S 2= R 2 n

и если субъективные величины S 1и S 2уравниваются путем межмодального сравнения на различных уровнях стимуляции, то результирующая функция равных ощущений примет вид:

R 1 m = R 2 n

или в логарифмах

lg R 1 = n/m Ig R

Иначе говоря, в логарифмических координатах функция равных ощущений будет прямой линией, наклон которой определяется отношением двух данных показателей.

Что касается самого эксперимента, то вопрос заключается в том, способны ли наблюдатели делать межмодальные сравнения и могут ли быть предсказаны эти сравнения, исходя из шкалы отношений кажущихся величин, определяемой независимо путем оценки величин? Способность наблюдателей высказывать простые суждения о кажущемся равенстве была установлена в другом контексте.

<���…> В качестве звука в экспериментах использовался шум умеренно низкой частоты. Вибрация имела постоянную частоту (60 Гц) и подавалась на кончик среднего пальца (Стивенс, 1959).

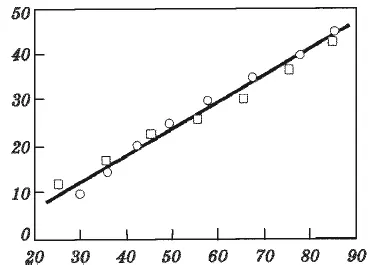

Соотнесение кажущейся интенсивности звука и вибрации проводилось в двух дополняющих друг друга экспериментах. В одном из них звук подравнивался под вибрацию, в другом вибрация подравнивалась под звук. И звук, и вибрация подавались одновременно. Десять наблюдателей производили в каждом эксперименте два подравнивания на каждой интенсивности.

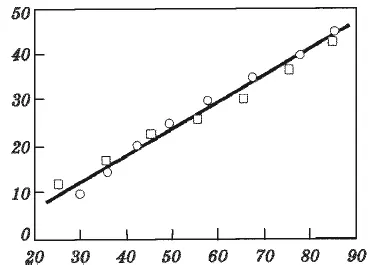

Результаты этих экспериментов приведены на рис. 1.6. Кружочки обозначают средние уровни вибрации в децибелах, которым подравнивались звуки, а квадратики – средние уровни звука в децибелах, которым подравнивалась вибрация. Оси координат даны в децибелах относительно ориентировочно определенных порогов обоих раздражителей.

Рис. 1.6.Функция равных ощущений, соотносящая вибрацию (частота 60 Гц), подаваемую на кончик пальца с итенсивностью полосы шума. Наблюдатели подгоняли громкость так, чтобы она соответствовала вибрации (кружки) и чтобы вибрация соответствовала громкости (квадратики). Значения раздражений даны по логарифмической шкале (в децибелах). Абсцисса – шум; ордината – амплитуда вибрации

Интересно, что на рис. 1.6 наклон линии равен 0,6, т. е. близок к наклону, требуемому отношением показателей двух функций, полученных отдельно для звука и вибрации в методе оценки величин. Эта зависимость в основном линейна, и, следовательно, в диапазоне использованных стимулов как громкость, так и вибрация подчиняются степенному закону.

М. Л. Симмел

Фантомная конечность [7] Krech D., Crutchfield R. and Livson N. Elements of psychology. – N. Y., 1969. – Р. 108–109.

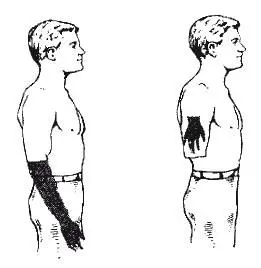

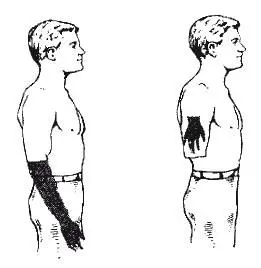

После ампутации руки или ноги человек может продолжать чувствовать конечность: ощущать в ней боль, считать, что в состоянии двигать ею, и даже, забывая, что она удалена, пытаться ею пользоваться (рис. 1.7).

Рис. 1.7

У взрослых почти всегда при ампутации наблюдается «фантом конечности». Иногда описанные ощущения проходят быстро, иногда сохраняются на всю жизнь. Часто характер меняется. Например, Д. Кац сообщил, что фантомная рука может постепенно сокращаться до размеров культи, так что в конечном счете она ощущается как маленькая рука. Он рассказывает также о следующем факте: «Если ампутированный подходит вплотную к стене, ему кажется, что фантомная рука проходит через стену, то есть для него перестает действовать закон непроницаемости вещества».

Читать дальше