Переход от рассудка и разума к мудрости осуществляется за счет третьего типа мыслительных средств – конкретно-всеобщих сравнительных понятий разных видов, благодаря которым Ротенфельд поднимает рассудочное и разумное мышление на более высокую ступень – на уровень мудрости, понимаемой не иначе, как «знание общего».

Причем конкретно-научные сравнительные понятия, позволяют перевести гуманитарные дисциплины с уровня мнений, на уровень расколотого по предметам конкретно-научного объективного знания, как это имеет место в естественных науках, тогда как конкретно-всеобщие сравнительные понятия, вбирая в себя аналогичные конкретно-научные понятия разных видов, собирая знания воедино, поднимают философию на уровень кумулятивной верифицируемой строгой науки. Иначе говоря: разум раскалывает знания на части, а мудрость собирает их воедино .

В итоге мы получили универсальный метод восхождения от рассудка к разуму и мудрости, характеризующийся восхождением от множества субъективных мнений к однозначному знанию за счет использования в мыслительном процессе не только классификационных, но и конкретно-научных и конкретно-всеобщих сравнительных понятий. В одном случае мы имеем многообразие конкретных наук, в том числе и гуманитарных. В другом случае – метафизику как «науку о первых причинах и началах», как понимал философию Аристотель. И если для примера сравнивать химию с ее предшественницей алхимией, и астрономию с астрологией, то сравнивая Софию с философией, видим, что философия является рассудочной, стоящей вне всякой науки формой общественного сознания, которая обречена на слом. Хотя почему бы не оставить за «знанием общего» слово «философия», при условии наполнения его обновленным строго научным метапредметным содержанием?

2. Метапредметная картина мира

Задача, которую ставил перед собой автор книги «Мудрая школа», состояла в том, чтобы найти те идеи строгой науки, которые в истории философии оказались или неверно понятыми, или попросту забытыми. Только решив этот вопрос, можно было начинать построение строго научного философского здания, понимаемого как «знание общего». Тогда как в педагогике нужно было найти те идеи педагогической науки, которые невзирая на недостатки, продолжали действовать веками, поскольку держали ее наплаву в пределах общих закономерностей научного познания. А это сближало научную философию с научной же педагогикой.

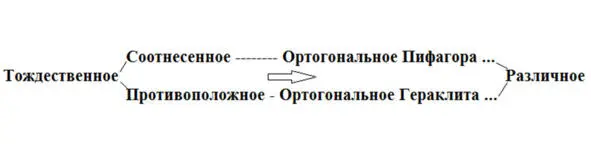

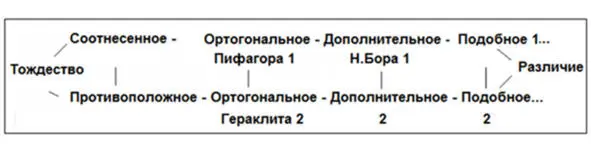

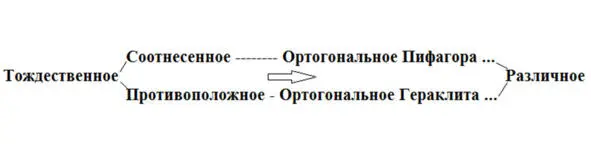

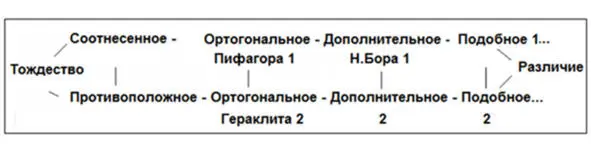

При этом из прошлого был извлечен не только аристотелевский взгляд на мышление сравнительными понятиями – «видами противолежания», были найдены более сложные, чем у Аристотеля конкретно-всеобщие сравнительные понятия. Так, у Пифагора – это известная из школы теорема его имени, которая под прямым углом связывала две градации (Ортогональное 1 Пифагора), тогда как у Гераклита – это «гармония лука и лиры» (Ортогональное 2 Гераклита), связывающая под углом 90 градусов две пары противоположностей. Присоединение их к Матрице дает продолжение метафизической и диалектической ветви единого кумулятивного ряда конкретно-всеобщих сравнительных понятий. При этом каждое из представленных понятий вбирает в себя множество конкретно-научных сравнительных понятий соответствующего вида.

Схема 2. Наполнение Матрицы

Благодаря понятию «ортогональное» можно осмысливать не только все ритмы природы, но и различные общественные процессы, причем не посредством множества субъективных мнений, вынуждающих людей жить в разных социальных мирах и по-разному понимать общество. Становится возможным иметь одинаковые для всех объективные точки зрения, что приводит не только к пониманию общества на разных этапах его развития, но и к взаимопониманию между владеющими упомянутым мышлением людьми.

При этом влияющие на нас различные физические и социальные взаимодействия, обладают одинаковой структурой, которую Юрий Ротенфельд систематизирует и обозначает сравнительными понятиями того или иного вида: градационного, ортогонального, дополнительного и т. п. Вот десять слов, которые, по мнению профессора Ротенфельда изменят школу:

Схема 3. Философский «Декалог»

Читать дальше