Таким образом, благодаря сравнительным понятиям градационного вида возникают числа, а вместе с ними и операция счет , позволяющая использовать числа в любых адекватных ситуациях. А это значит, что математика – это не царица наук, а добросовестная их служанка .

Еще один важный шаг в познании, который как кажется, опережает счет, связан с умением отличать одну выбранную вещь от всех остальных вещей, одно называющее ее понятие от всех остальных понятий. Так появляется другой вид сравнительных понятий – противоречащие понятия , например, камень и не-камень, дерево и не-дерево. В обобщенном виде это отношение можно записать как А и не-А. Отсюда следуют другие, связанные с операцией «сравнение» понятия, такие как одинаковое или тождественное (дерево – дерево, А=А) и различное (дерево – камень, А≠Б). При этом под не-А следует понимать все бесконечное многообразие понятий, кроме понятия А.

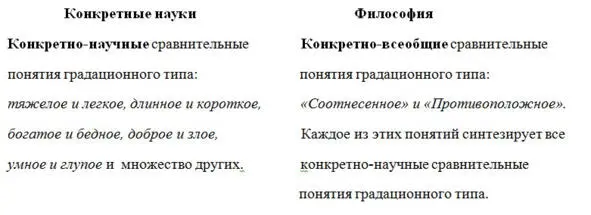

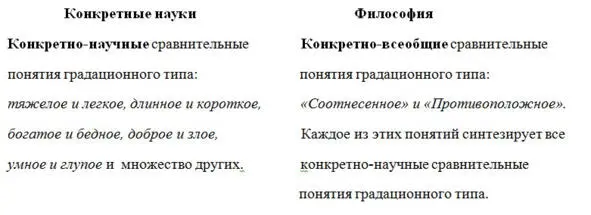

Так шаг за шагом, возникает язык, состоящий из двух типов понятий – классификационных и сравнительных. При этом Юрий Ротенфельд делит сравнительные понятия на две части – частные и общие, т.е. конкретно-научные и конкретно-всеобщие сравнительные понятия , посредством которых и должно осуществляться разумное мышление.

В итоге вырисовываются три четко обозначенные и связанные с понятийным мышлением ступени в развитии ума – рассудок, разум и мудрость – софия.

Итак, первая ступень – это общепринятое рассудочное мышление. Причем рассудок, здравый смысл или рациональное мышление (reason, rational thinking – англ.) – это способность к построению логических заключений, позволяющих каждому из нас обосновывать свои действия и находить объяснения событиям. К тому же у каждого человека может быть своя их трактовка, обусловленная теми или иными субъективными точками зрения. Отсюда следуют рассуждения и объяснение (reasoning – англ.).

Рассудочное мышление базируется на множестве многозначных классификационных понятий, образующих естественный язык. Им пользуются все люди, в том числе и представители гуманитарного знания, не сумевшие превратить свои дисциплины в строгие конкретные науки. Эти понятия не только не дают однозначного понимания реальности, многих ее смыслов, но и затрудняют общение между представителями гуманитарных и естественных наук, так как «содержание» наиболее общих из входящих в этот язык понятий часто не обязано иметь объективного прообраза.

Вторую ступень в развитии ума – разумное мышление, профессор Ротенфельд связывает с восприятием гармонии окружающего мира, полученной через ощущения и эмоции посредством обязанных иметь объективные прообразы (денотаты) конкретно-научные сравнительные понятия разных видов: градационного, ортогонального, дополнительного, подобного и т. д. Это значит, что гармоничное обустройство мира может быть понято только разумным человеком, тогда как человек с рассудочным мышлением не может его понять в силу отсутствия в его арсенале соответствующих слов – сравнительных понятий разных видов. Причем в английском языке, на мой взгляд, нет понятий, которые четко бы соответствовали понятиям «рассудок» и «разум». Возможно, для обозначения разума таким словом могло бы стать понятие «mind» или понятие «intelligence».

Наконец третья ступень умственного развития, к постижению которой тысячелетиями стремились философы, которые так и не достигли ее, обозначается понятием «мудрость», понимаемая не иначе как «знание общего», т.е. как философское кумулятивное знание. Мудрость включает в себя мышление третьим типом понятий – конкретно-всеобщими сравнительными понятиями разных видов. В целом же, ситуация на сегодня такова, что ни в русском, ни в английском языке нет четкого понимания того, чем же различаются между собой рассудок, разум и мудрость.

Поэтому прежде, чем объяснять что-либо детям, приходится обучать их наставников – родителей и учителей, чтобы им стало понятно, как перейти от конкретно-научных (частных) сравнительных понятий к научно обоснованным философским конкретно-всеобщим понятиям, позволяющим взглянуть на окружающий мир с высоты птичьего полета. Для этого приведу использованные Юрием Ротенфельдом примеры перехода от множества частных понятий, к предельно-общим метапредметным понятиям того же вида.

Примеры сравнительных понятий градационного вида

Читать дальше