Здесь, видимо, пришло время сказать об основном вопросе философии, понимаемом как вопрос об отношении мышления к бытию. В конечном счете, вопрос сводился к тому, среди каких из двух типов понятий – классификационных или сравнительных, философское мышление должно было выбирать начала, способные правильно отражать мир и далее познавать его. Философы совершили ошибку, поскольку в качестве начал выбрали предельно общие классификационные понятия, такие как «бытие», «благо», «материя», «сознание» и другие.

Фактически философам пришлось выбирать между учениями Платона и Аристотеля – двумя выдающимися философами древности, соперничество между школами которых – Академией и Ликеем продолжалась сотни лет, вплоть до тех пор, когда указом римского императора Юстиниана была закрыта Академия (529 год) вместе с другими афинскими философскими школами. В конце концов, философия пошла за Платоном, заходя все дальше в лабиринт рассудочного мышления – мышления многозначными классификационными понятиями. Такой шаг на первый взгляд кажется понятным, поскольку не только в древности, но и значительно позже, философию понимали как «знание общего».

Поэтому самые простые, выделенные Аристотелем виды противолежания в качестве первых начал, игнорировались из-за их частного характера, опирающегося на органы чувств, хотя именно они выводили философию на оперативный простор кумулятивной науки. При этом каждое из конкретно-научных или конкретно-всеобщих сравнительных понятий давало одинаковые для всех объективные точки зрения, что, в конечном счете, привело наблюдателей не только к пониманию тех или иных отношений действительности, но и к взаимопониманию.

Короче говоря, за начала философии Платон принимал взятые из головы, не имеющие денотатов предельно общие классификационные понятия – идеи. Тогда как Аристотель предлагал самые простые, подсказанные ему самой природой основания философии, с которых педагогика как само собой разумеющееся всегда начинала образовательный процесс. Это значит, что между философией и педагогикой, осмысляемых в качестве наук, наблюдается строгое соответствие, подчиненное общим закономерностям развития научного познания.

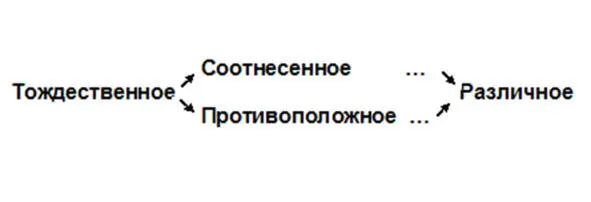

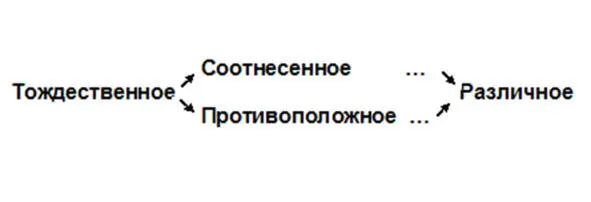

Вот Матрица Ротенфельда, собравшая три вида аристотелевского противолежания – противоречащее, соотнесенное и противоположное в целостную диалектико-логическую систему философско-педагогических начал .

Схема 1. Матрица Аристотеля-Ротенфельда

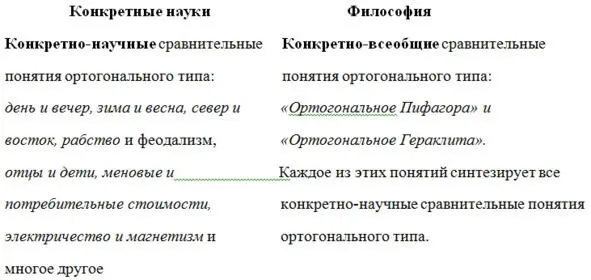

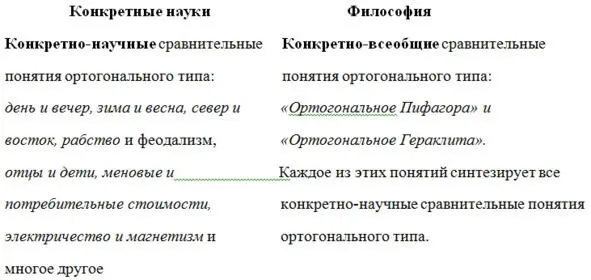

Отныне мы уже можем подойти к пониманию более сложных природных и социальных отношений, включающих в себя не одну, а две пары противоположностей, расположенных по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Эти две стороны , обусловливающего все циклические процессы, Ю. Ротенфельд называет сравнительными понятиями ортогонального вида . Например, это отношение между электрической (+ и -) и магнитной (N и S) энергией колебательного контура. Это отношение между днем и ночью с одной стороны и утром и вечером с другой при суточном вращении Земли. То же касается отношения между рождающимися и уходящими поколениями женщин и мужчин и тому подобными процессами, стороны которых, отстоят друг от друга в циклическом процессе не на сто восемьдесят градусов, как это имеет место между противоположностями, а на четверть периода.

Примеры сравнительных понятий ортогонального вида

Язык конкретно-научных сравнительных понятий – это наиболее оптимальный вариант научного языка, пригодного для однозначного выражения смыслов. В одинаковой мере он может быть использован как в естественных, так и в гуманитарных науках. И хотя конкретно-научные сравнительные понятия разных видов до сих пор не собраны имеющейся наукой в отдельные группы, но можно с уверенностью сказать, что использование именно этих мыслительных средств как начал, исключило в естественнонаучном знании многозначность и как следствие обусловило их бурное развитие. Отсюда и раскол между социально-гуманитарным и естественнонаучным знанием, преодолеть который возможно не иначе, как за счет использования конкретно-научных сравнительных понятий в различных гуманитарных дисциплинах.

Читать дальше