С другой стороны, как уже отмечалось, классические средства и методы научного исследования [Новиков, Новиков 2010, Рузавин 2012 и др.] за многие десятилетия (и даже столетия) исследований соотношения сознания и функционирующего мозга, ни к каким значимым результатам не привели. Таким образом, необходимо комплексное критическое переосмысление и самой методологии этих исследований.

Признанный авторитет в сфере когнитивной науки Т. В. Черниговская почти в каждом из своих публичных выступлений всё более обостряет эту проблему, но начала поднимать ее далеко не сегодня: «Несмотря на растущий объём знаний о психике человека – его языке, семиотических возможностях и способности к формированию концептов и на данные о сопоставлении этих функций с высшими проявлениями психических способностей других биологических видов, мы тем не менее очень плохо представляем себе, что такое Сознание – главная наша характеристика как вида (наряду с языком) – и как оно обеспечивается мозговой активностью. В этой связи стоит… признать, что всё нарастающая лавина надёжных данных функционального картирования мозга и некоторый прогресс в теоретических знаниях тем не менее не привели за это время к значимому прорыву в осмыслении проблемы. Вероятно, следует возлагать надежды не на ещё большее усложнение разрешающей способности техники, а на методологический и даже философский прорыв, который должен привести к возникновению новой мульти-дисциплинарной научной парадигмы» [Черниговская 2006].

Излагаемая в данной работе мульти-дисциплинарная концепция исследования взаимосвязи сознания и функционирующего человеческого мозга (как его материальной основы) построена на основе развития идей советских психологов современными нам знаниями, а также типизации и развитии методологии исследования. Философский подход к решению этой проблемы специально не прорабатывался, но, волне возможно, что в ходе поиска конкретных решений поставленных вопросов попутно и он значительно обновлен. Провал или разрыв в объяснении (explanatory gap) в предлагаемой концепции исследования отсутствует, – более того, в ней он просто не предусмотрен. Удивительным (а возможно, закономерным) является и то, что в итоге такого развития идей советских психологов (несомненно, материалистических) происходит их конвергенция (на уровне человеческой психики) с христианским вероучением.

I. Методология исследования соотношения сознания и функционирующего мозга, как его материальной основы. Обоснование эволюционно-материалистической концепции исследования

1. Возможные направления исследования «устройства с неизвестным принципом действия»

Учитывая уровень современного знания законов (или общих принципов) взаимосвязи сознания и функционирующего человеческого мозга (то есть, фактического отсутствия таких знаний), в целях этого исследования мы с чистой совестью можем относиться к системе «человеческий мозг – сознание» как к «устройству с неизвестным принципом действия». Выделим два основных возможных направления исследования такого «устройства с неизвестным принципом действия»:

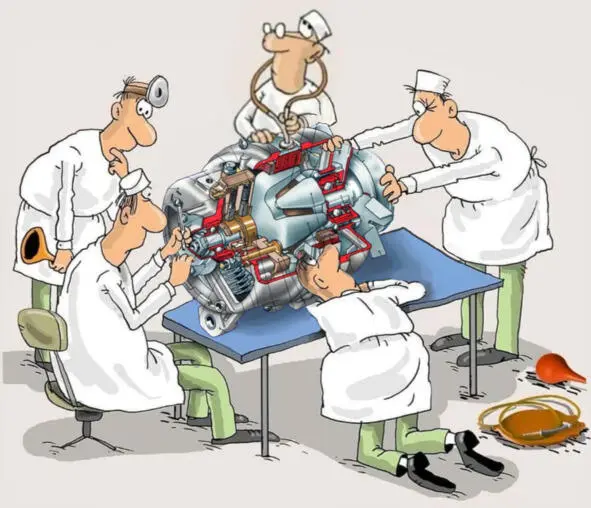

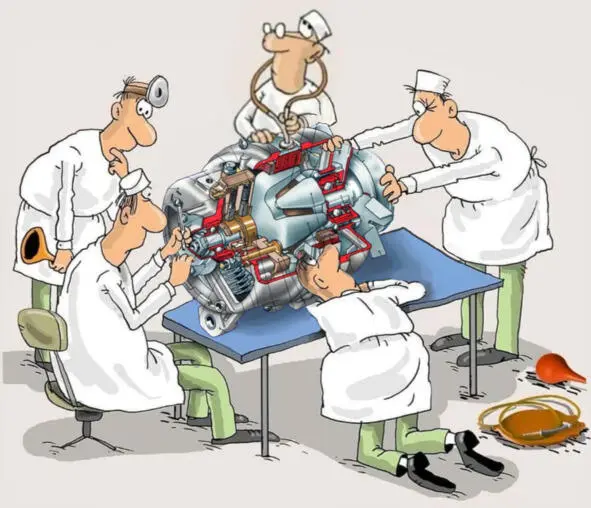

1) – «Разобрать» это «устройство» до мельчайших «деталей», а затем исследовать каждую из них, а также взаимодействие «деталей» между собой. Из полученной суммы знаний вывести гарантированно соответствующие этому «устройству» законы или принципы его функционирования. Для простых «устройств» – этот метод исследования наиболее продуктивен, но при превышении некоторого «порогового» уровня сложности – его возможности резко падают, практически до нуля. Условно реализация этого метода изображена на рис. 1.

Рис. 1 Первое из возможных направлений исследования «устройства с неизвестным принципом действия»

2) – Выдвигаются потенциально возможные законы (общий принцип или принципы) функционирования этого «устройства», а затем проводится верификация этих законов на наиболее простых моделях этого «устройства». Если предложенный общий принцип объясняет функционирование простейших моделей этого «устройства», – тогда исследуется его развитие в усложняющейся «линейке» этих «устройств», а также добавляющиеся при усложнении «устройства» новые законы или принципы. Если не объясняет – ищем другой принцип. Условно этот метод изображен на рис. 2.

Читать дальше