1. Первый: что делает вебинар эффективным, что вам нравится и чему бы вы хотели научиться.

2. Второй: напротив, что вам как участнику мешает в вебинарах, раздражает, чего вы в своих собственных вебинарах ни в коем случае не хотели бы допустить.

По мере прочтения книги предлагаю вам обращаться к этим спискам и отмечать те пункты, которые мы разобрали.

Итак, приступаем! С чего начнем? С того, что разберемся, какими вообще бывают вебинары, что еще кроме вебинаров есть в нашем ассортименте и чем вебинары отличаются, например, от прямых эфиров или от онлайн-тренингов.

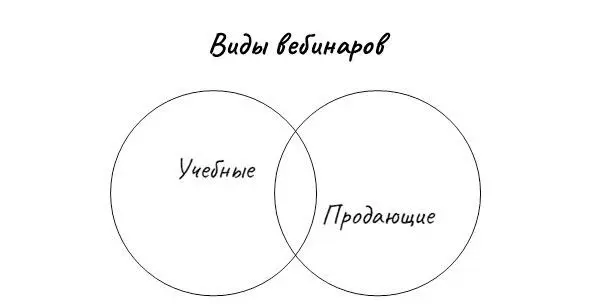

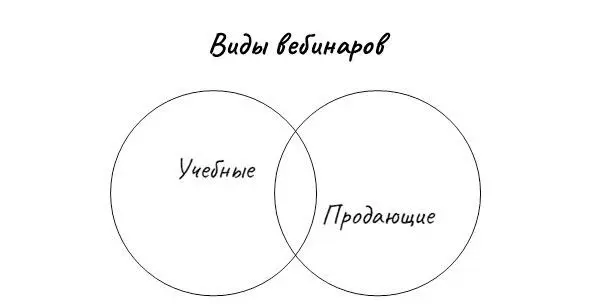

Прежде всего посмотрим на вебинары с точки зрения целей их проведения. Здесь возможны как минимум два варианта:

1. Учебные цели, то есть нам в первую очередь необходимо донести до слушателей какую-то информацию, сформировать у них представление о предмете, познакомить их с чем-то, может быть, даже помочь им выработать какие-то умения. Соответственно, такой вебинар называется учебным.

2. Маркетинговые цели, то есть нам нужно что-то презентовать, убедить в преимуществах нашего предложения, сподвигнуть на какие-то действия, то есть в широком смысле продать. Поэтому такой вебинар называют продающим.

И то и другое – вебинар, но они имеют разную структуру и проводятся совершенно по-разному. Мы разберем и те и другие.

Ну и разумеется, бывают смешанные варианты, когда мы сначала даем какой-то контент, а потом проводим продажу. Или когда в качестве приглашенного гостя выступаем на некоем сборном мероприятии и не можем продавать в открытую – тогда сделаем это менее явно. Вебинар, запись которого я предложил вам в качестве примера, именно такой – см. https://asconsult.ru/web_example

А что еще, кроме вебинара?

Кроме того, вебинары могут сильно отличаться друг от друга в зависимости от формата, с помощью которого выстраивается взаимодействие выступающего со слушателями.

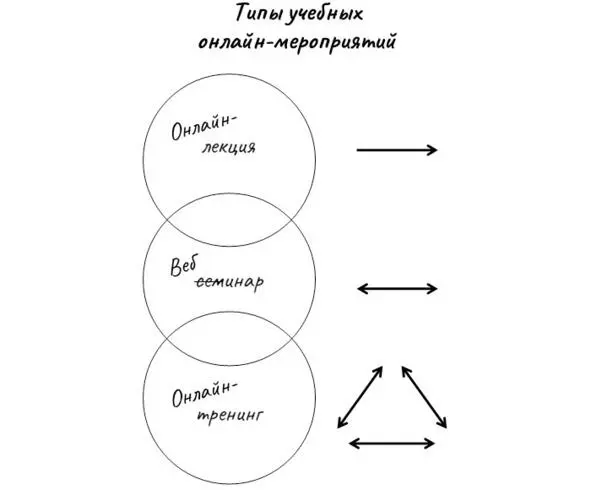

В аудиторном обучении есть как минимум три формата:

1. Лекция или презентация. Это однонаправленное общение: информация идет в одну сторону и задается одной стороной. Безусловно, могут быть обращения к аудитории или риторические вопросы, но все это имеет достаточно формальный характер, диалога как такового нет.

2. Семинар – двунаправленное взаимодействие между ведущим и участникам: то, что участники говорят, как реагируют, о чем спрашивают, влияет на то, что скажет преподаватель, какие выводы он озвучит, какие примеры приведет и так далее. То есть здесь уже появляется интерактив.

3. Тренинг или практикум. В данном случае, помимо двусторонней связи между тренером и участниками, есть еще и взаимодействие участников между собой: они что-то обсуждают, выполняют совместные упражнения, тренируются и тоже являются друг для друга источником информации и опыта.

Подчеркну, что граница между этими форматами нечеткая – настолько, что нередко сами организаторы подменяют термины: например, обещают тренинг, а проводят семинар или даже просто лекцию с интерактивными элементами. Наверняка вы такое встречали. Тем не менее общие отличия мы выделили.

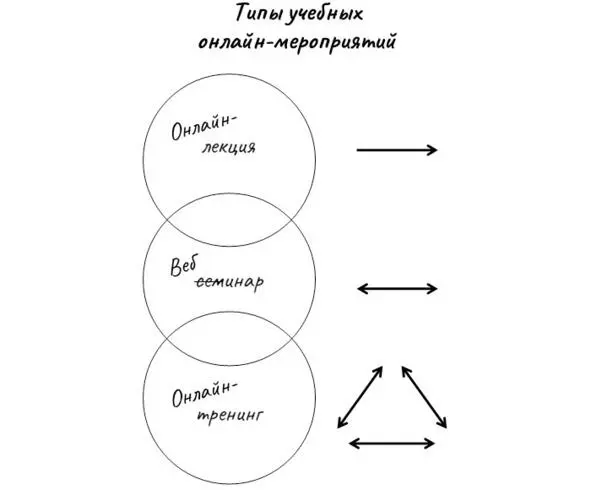

Если говорить о работе в онлайн-среде, то там обнаруживаются аналогичные форматы:

1. Лекция превращается в онлайн-лекцию (часто можно встретить такие термины, как эфир, трансляция, прямое включение и так далее).

2. Семинар превращается в вебинар в чистом виде.

3. И тренинг – в практический вебинар или в онлайн-тренинг.

С самого начала важно определиться, что́ именно мы будем проводить – эфир, вебинар или тренинг, потому что от этого зависит, какие платформы или сервисы нам лучше выбрать.

Эти сервисы сильно зависят от формата онлайн-мероприятия.

Для онлайн-лекций / прямых эфиров

Единственным принципиально важным требованием для онлайн-лекций является наличие функции трансляции, то есть передачи нашего видео и звука; прочие функции (опросы/голосование, совместная работа и даже чат) имеют не такое большое значение.

Читать дальше