Очевидно существенное сходство изложенных позиций Э. Мецжер и концепции Т. Куна. Сама эта история может служить аргументом в пользу подтверждения роли социального фактора в развитии науки…

Обратимся собственно к понятию «парадигма». «Психологи называют парадигмами и общие теории, и основные исследовательские направления, такие как бихевиоризм, когнитивизм, психоанализ, и более частные модели проведения исследований, и два основных „типа“ психологии – естественно-научную и гуманитарную, и модели экспериментального исследования, и многое другое. С некоторых пор этот термин проник в практическую психологию, где тоже используется для обозначения совершенно разных реалий, в частности, соперничающих в ней школ и направлений» (Журавлев и др., 2012, с. 8).

По проблемам парадигм и парадигмального статуса психологии проходили конференции и другие подобного рода мероприятия, осуществлялись специальные издания (см.: Парадигмы в психологии, 2012; Методология современной психологии…, 2010). Конечно, обсуждение методологических вопросов всегда представляет определенный интерес, а сама методологическая рефлексия не может быть полностью бесполезной. Но ожидать от дискуссии существенного прорыва не приходится, поскольку в психологии с термином «парадигма» обычно обходятся настолько вольно, что споры теряют всякий смысл.

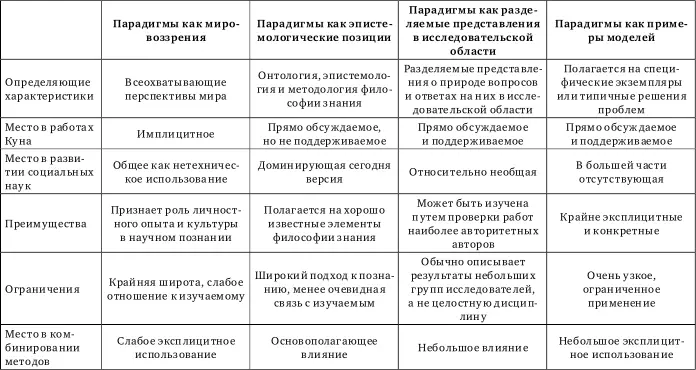

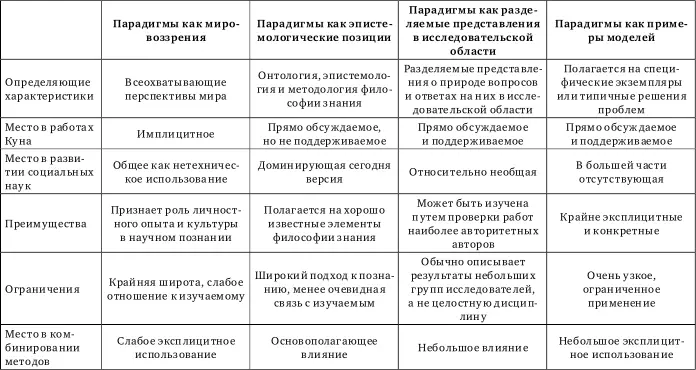

Очевидно, что в таких условиях полезны попытки упорядочить употребление термина, «например, путем выделения разных уровней парадигмальности: различение парадигм общих и частных, мировоззренческих, общенаучных, конкретно научных и индивидуально-ситуативных, американской, западноевропейской и российской парадигм и т. п.» (Журавлев и др., 2012, с. 8). Отметим, что такая работа уже проводится. Пионером ее можно считать известную публикацию Д. Моргана (Morgan, 2007), в которой приводится таблица с различными вариантами понимания парадигм (Morgan, 2007, р. 51).

Воспользуемся переводом В. А. Янчука и предложим эту таблицу нашему читателю.

Для каждого варианта понимания парадигмы установлены определяющие характеристики, что, несомненно, представляет существенное продвижение в данной проблематике. В русскоязычной психологии она успешно реализуется известным белорусским психологом В. А. Янчуком (Янчук, 2012а), который провел перспективное исследование по соотнесению парадигмальных координат. В качестве объекта анализа в статье В. А. Янчука выступили фундаментальные работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные изучению метатеоретических оснований психологического знания (Янчук, 2012а). К анализу были привлечены следующие парадигмы:

Таблица 1

Четыре типа парадигм (Янчук, 20126)

1) биологическая,

2) бихевиористская,

3) гуманистическая,

4) деятельностная,

5) диалогическая,

6) интеракционистская,

7) когнитивистская,

8) нейронаучная,

9) психодинамическая,

10) социально-когнитивно-наученческая,

11) феминистская,

12) экзистенциально-феноменологическая.

То, что именуется в этом перечне парадигмами, представляет собой синкретическое объединение разнородных и разноуровневых, часто взаимнопересекающихся подходов, направлений, ориентаций и т. д. Представляется, что не все перечисленное можно именовать парадигмами. Да и многовато их получается для нашей молодой науки. Возникает устойчивое впечатление, что увеличение количества парадигм надежно свидетельствует о том, что это уже «не совсем парадигмы»…

В. А. Янчук отмечает, что рассмотрение выделенных систем парадигмальных координат проводилось при посредстве концептуально-критериальной оценочно-сравнительной матрицы их соотнесения. «Обзор онтолого-эпистемологических приоритетов различных систем парадигмальных координат свидетельствует о широчайшем спектре альтернативных подходов, определяющих своеобразие мировосприятия исследователей, работающих в той или иной психологической традиции. Результаты анализа показывают, что в каждой традиции имеют место как пересечения ее по тем или иным онтолого-эпистемологическим оппозициям с другими традициями, так и существенные расхождения. В них тоже есть несомненный позитивный потенциал, т. к. смещения акцентов в ту или иную сторону в различных их комбинациях позволяет, во-первых, схватывать новые грани исследуемого феномена; во-вторых, привлекать дополнительные ресурсы альтернативных методов; в-третьих, преодолевать жесткую заданность схем; в-четвертых, создавать предпосылки для новых исследовательских инсайтов» (Янчук, 2012, с. 149).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу