Потому что мир для него теряет значение. А терять значение это и значит десемиотизироваться. При депрессии мир действительно теряет значение. Потеря смысла это главный признак депрессии в ее экзистенциальном понимании [Франкл, 1990].

Но конституционально-депрессивный человек это парадоксальным образом и есть синтонный человек, разновидность циклоида в клиническо-характерологическом понимании [Ганнушкин, 1998], с диатетической пропорцией настроения, по Кречмеру. А мы уже говорили о том, что синтонный циклоид не воспринимает мир семиотически. При депрессии такой человек теряет интерес к миру, при гипомании мир для него приобретает интерес, но не своей знаковой стороной, а вещной, чувственной. Сангвиник в противоположность шизоидам наоборот знаки склонен воспринимать как нечто естественное, вещное.

Есть ли в таком случае у депрессии язык? Есть, но этот язык истероподобный, иконический язык симптомов – пониженный тон речи, согбенные плечи, опущенные веки и т. д. Сообщение здесь такое же, как и при истерии: «Мне плохо», «Помогите мне». Различие же в том, что истерический икон более проработан, театрален, а депрессивный более смазан, он больше похож на реальность. Депрессивный как бы говорит: «Заметят, что мне плохо, слава богу, нет – так мне и надо».

Конечно, все, что мы здесь пишем, – это упрощения. Но все это полезные опрощения. Так в сложном случае господина Мейера, который кланялся по утрам своей жене, мы видим и паранойю, и обсессию, и депрессию, и истерию. И мы видим, как он одновременно пользуется различными семиотическими механизмами: его поклоны – это одновременно и истерическое выражение почтительности, и депрессивное выражение вины, и обсессивнное навязчивое повторение, и паранойяльный символ доискивания истины. Только в данном случае эта истина носит депрессивный характер, поскольку это случай не обычный для классической паранойи. Этот человек, в сущности, доискивается до прощения, паранойяльным здесь является лишь застревание на одном аффекте. Сам Блейлер был склонен рассматривать этот случай скорее как шизофрению (с характерной, как добавил бы М. Е. Бурно, мозаикой радикалов [Бурно, 1996]).

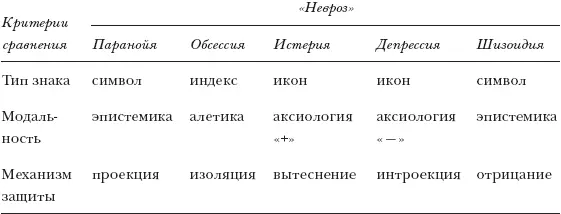

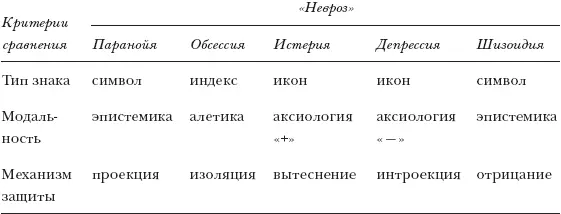

Прежде чем идти дальше, попробуем как-то суммировать сказанное о различии и сходстве семиозиса в различных невротических расстройствах (см. табл .).

Все же представляется не вполне очевидным, что специфический паранойяльный знак это символ, то есть конвенциональный знак. Ведь для того, чтобы могли существовать конвенциональные знаки, во-первых, надо чтобы была система знаков, а не один знак, во-вторых, нужно, чтобы был не только получатель, но и отправитель. В случае шизоидного мышления все это так и есть. В случае паранойяльного мышления все обстоит не так просто. Во-первых, непонятно, кто является отправителем сообщения, во-вторых, непонятно, с кем и когда заключена конвенция относительно того, что такой-то знак будет обозначать такое-то положение вещей или ситуацию, если говорить в терминах раннего Витгенштейна. Все же не будем забывать, что параноик ближе всех находится к шизофрении, от паранойяльного бреда до параноидного – один шаг. То есть паранойяльный символ может в любую минуту разрушиться и превратиться в архаический знак, который одновременно является и своим собственным денотатом. Поэтому вопрос о конвенции и отправителе знаков при паранойе можно решать лишь с учетом этого сильного крена в сторону взаимного растворения Umwelt’а в Innenwelt’е.

Таблица . Сравнительная характеристика семиозиса при различных невротических расстройствах

Но действительно, если встать на точку зрения параноика, то кто посылает ему сообщения о том, что все имеет отношение к нему? В случае бреда отношения – это те люди, которые кивают, подмигивают, краснеют, делают «слишком понятные» жесты и т. п. В случае бреда ревности все сложнее. Ведь если реконструировать паранойяльную логику, если при бреде отношения люди стремятся подчеркнуть, показать свое отношение, то при бреде ревности подозреваемая жена и ее любовник в принципе должны скрывать «истинное» положение вещей. Жена не посылает никаких сообщений ревнивцу (или посылает ложные, сбивающие с толку сообщения). Можно сказать, что бред ревности это в каком-то смысле истерия наоборот. При истерии сам субъект позиционирует свое тело как некую вывеску, на которой висит картина. При паранойе ревности или наоборот эротомании тело объекта наделяется свойствами быть носителем знаков. То есть в сознании параноика объект выступает как истерик, желающий скрыть свою истерическую сущность, что ему не удается. Или же можно сказать, что параноик это антипсихиатрический психотерапевт, который производит деиконизацию в духе [Szasz, 1971], конвенционализацию, считывая с тела своей жены знаки ее измены. Но по каким правилам происходит эта конвенционализация? Ведь как ни поведет себя жена, все это будет расценено как доказательство измены. Это семиотическая презумпция виновности, априорный приговор, который выносит параноик, в какой-то мере обессмысливает его поиски. По-видимому, можно сказать, что подобно сыщику, напавшему на след преступника, параноик убежден в виновности объекта, но для доказательства «в суде присяжных» ему нужны улики. В этом случае стратегия у параноика примерно такая же как у сыщика, у которого уже есть убедительная версия преступления и который только ищет ее подтверждения, и в этом смысле он поневоле будет замечать одни улики и не замечать другие, или все улики стремиться интерпретировать в смысле сформированной им версии.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу