1) из общеутвердительного суждения получается частноутвердительное (а – i),

2) из частноутвердительного суждения получается частноутвердительное (i – i),

3) из общеотрицательного суждения получается общеотрицательное (е-е),

тогда как при частноотрицательном суждении (о) обращение не приводит ни к какому результату. Заключение по противопоставлению получается в том случае, когда кроме положительных понятий данного суждения принимаются во внимание и противоположные им отрицательные понятия. Основной случай ( а-е ), например: все люди смертны, следовательно, то, что не смертно, не есть человек.

В. Силлогизм

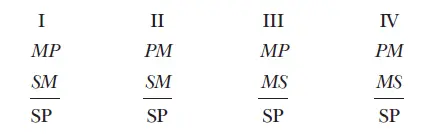

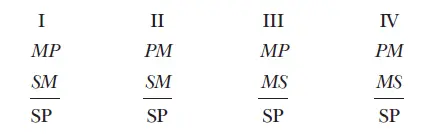

Виды посредственного умозаключения составляют: 1) силлогизм, 2) индукция и 3) умозаключение по аналогии. Силлогизм заключает от общего к частному, индукция – от частного к общему, аналогия – от одного частного к другому частному того же рода. Для простого силлогизма, т. е. такого, который из двух данных суждений (предшествующих положений или посылок) выводит новое (вывод или заключение), требуется – 1) чтобы в одной посылке (propositio major, большая посылка) предикат, в другой (propositio minor, меньшая посылка) – субъект вывода встречались в качестве субъекта или предиката; 2) чтобы другое понятие в обеих посылках было одним и тем же. Так как это понятие служит посредствующим звеном для связи обоих понятий вывода, то оно называется средним термином (terminus medius). Если буквами 5 и Р обозначить субъект и предикат вывода, а буквою М – средний термин, то большая посылка должна, следовательно, содержать в себе понятия P u М, а меньшая посылка – понятия S и М. Три понятия Р, S u М называются элементами или терминами силлогизма. По их положению в обеих посылках в качестве субъекта или предиката различают четыре фигуры силлогизма. Возможны именно четыре положения:

В пределах каждой фигуры умозаключение строится неодинаково в зависимости от того, какую из четырех форм – а, е, i, о — имеют посылки. Соответственно этому в каждой фигуре силлогизма могло бы, собственно говоря, быть 4 x 4 = 16 комбинаций. Из них многие, однако, отпадают, так как 1) из одних только отрицательных и одних только частных посылок, равно как из частной большей посылки и отрицательной меньшей, никоим образом нельзя получить правильного заключения, вследствие чего выпадают уже восемь самих по себе возможных комбинаций;

2) к этому в пределах отдельных фигур присоединяются еще дальнейшие ограничения. Среди остающихся и имеющих значение умозаключений самыми важными являются четыре способа умозаключения или Modi первой фигуры, представляемые в следующем мнемоническом стихе:

(Primae) Barbara Celarent Darii Ferioque,

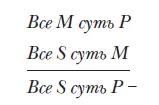

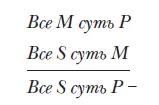

где три гласные всегда указывают на характер обеих посылок и вывода. Из них в науке чаще всего употребляется первый модус:

единственная форма силлогизма, приводящая к общеутвердительному выводу, между тем как все четыре модуса второй фигуры -

Cesare Camestres Festino Barocco (secundae) -

дают лишь отрицательные заключения; все шесть модусов третьей фигуры -

(tertia) Darapti Felapton Disamis Datisi Bocardo Ferison -

дают лишь частные заключения, и наконец пять малоупотребительных и легко могущих быть избегнутыми модусов четвертой фигуры ведут только к общеотрицательным, частноутвердительным или частноотрицательным выводам.

§ 15. Индукция и умозаключение по аналогии

Индукция заключает от единичного или частного к общему. Оправдание такого умозаключения нельзя дать, опираясь на чисто субъективную основу ассоциации, которая побуждает нас при сходных условиях ожидать и сходных последствий; дать такое оправдание возможно, лишь опираясь на логическую связь отдельных данных нам случаев, определяемую выражением какого-нибудь закона; это выражение и дает тогда большую посылку, которая, – если применять ее все к новым и новым отдельным случаям, представляющим собою меньшие посылки, – приводит к заключениям, совпадение или несовпадение которых с заведомо установленными фактами служит пробным камнем истинности большей посылки, принятой сначала лишь предварительно в качестве «гипотезы». Правда и эта проверка на фактах всегда остается незавершимой, однако здесь обнаруживается лишь тот характер бесконечности, который вообще присущ опытному познанию. Индукция есть незавершимый процесс, потому что таков вообще характер опыта. Уже в так называемой полной индукции, т. е. такой, которая на основании исчерпывающего деления всецело охватывает объем понятия, о котором в выводе нечто высказывается всеобщим образом, – даже в такой индукции связывание отдельных данных в общее познание основывается не на простом суммировании единичных познаний, а на убеждении в тождественности того основания, которое в применении ко всем возможным случаям приводит к одному и тому же результату. Но точно таким же образом и неполная индукция, т. е. заключение от ограниченного числа данных случаев, для которых установлено известное тождественное отношение, ко всем однородным случаям, является оправданной лишь постольку, поскольку закономерная связь искомого отношения может быть предположена на основании общих соображений в качестве имеющей значение для всех мыслимых случаев того же рода. Таким образом, индукция всегда основывается на предположении некоторой закономерной связи, каковое общее предположение и подлежит затем оправданию посредством проверки на фактах. Но свое последнее основание такое предположение имеет в общих основоположениях возможного опыта вообще и прежде всего в законе причинности (§ 20). Сами эти основоположения, напротив, уже не могут быть доказаны посредством индукции, а требуют совсем другого рода оправдания («трансцендентальной дедукции»).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу