Ученые начали восстанавливать цепочку событий, ведущих к возникновению симптомов болезни Альцгеймера. Они уже немало узнали о молекулярной биологии болезни. Каждая деталь, которая добавляется в этот массив знаний, дает нам новую потенциальную мишень для лекарственного воздействия, новый потенциальный способ замедлить течение этой мучительной болезни.

О болезни Альцгеймера мир узнал в 1906 году, когда коллега Эмиля Крепелина, немецкий психиатр Алоис Альцгеймер описал случай 51-летней Августы Д., которая вдруг начала иррационально ревновать своего мужа. Вскоре у нее появились нарушения памяти, сопровождаемые прогрессирующей потерей когнитивных способностей. Со временем ее память ухудшилась до такой степени, что она перестала ориентироваться в пространстве – даже у себя дома. Она прятала вещи. Ей стало казаться, что люди намереваются ее убить. Августу положили в психиатрическую больницу, где она скончалась менее чем через пять лет после появления первых симптомов.

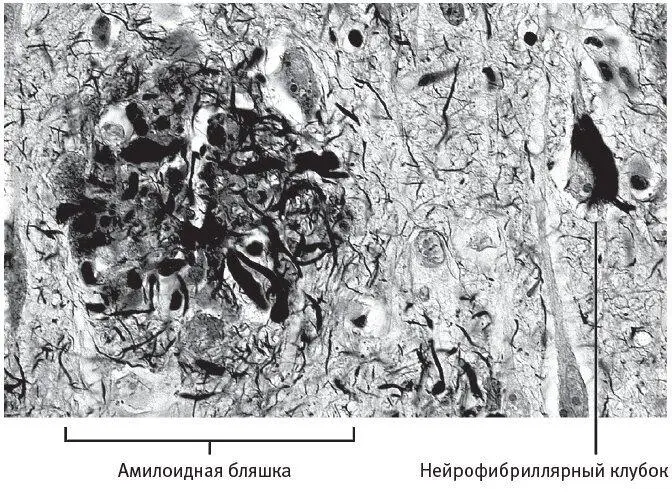

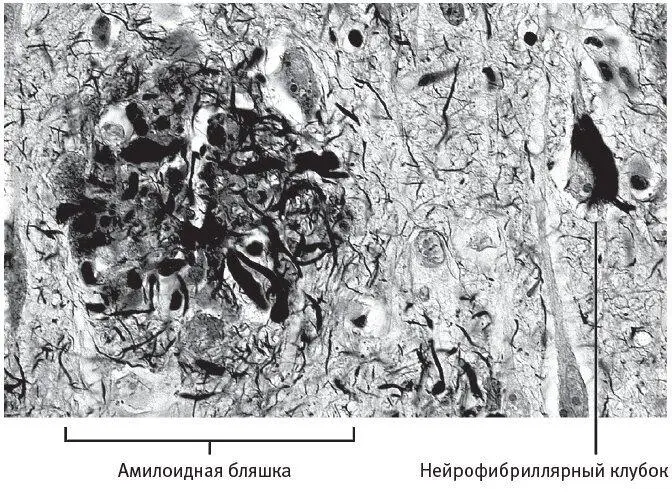

Альцгеймер провел вскрытие тела Августы Д. и обнаружил в коре ее головного мозга три специфических изменения, впоследствии признанных характерными для этой болезни. Во-первых, мозг выглядел сморщенным и атрофированным. Во-вторых, на поверхности нервных клеток находились скопления плотного вещества, которые теперь называются амилоидными бляшками . В-третьих, внутри нейронов были скопления спутанных белковых волокон, называемые сегодня нейрофибриллярными клубками . Поняв важность этого открытия, Крепелин назвал болезнь в честь Алоиса Альцгеймера.

Сегодня нейровизуализация помогает нам увидеть кое-что из того, что патологоанатом видит под микроскопом при аутопсии. На рисунке 5.6 показаны амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки – отличительные признаки болезни Альцгеймера. Сначала ученые полагали, что эти аномальные белковые скопления представляют собой побочный продукт болезни, но теперь мы знаем, что они участвуют в ее развитии. Любопытно, что они формируются за 10–15 лет до первых изменений в памяти и мышлении человека. Если бы их можно было выявлять сразу после образования, появилась бы возможность предотвращать повреждения мозга и пресекать болезнь в зародыше.

Рис. 5.6.Увеличенный снимок амилоидной бляшки и нейрофибриллярного клубка в мозге человека

Первые бляшки формируются в определенных, ограниченных областях мозга. Одна из них – префронтальная кора. Как мы узнали, эта область мозга связана со вниманием, самоконтролем и решением проблем. Первые клубки появляются в гиппокампе. Амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки в этих областях объясняют когнитивный дефицит и ухудшение памяти у людей, страдающих болезнью Альцгеймера. На первых порах мозг настолько хорошо компенсирует недочеты в работе, что даже члены семьи не замечают разницы между здоровыми людьми и людьми с начальными повреждениями мозга. Со временем, однако, по мере поражения все новых связей и гибели нейронов, такие области, как гиппокамп, теряют целостность, а мозг в результате начинает терять важнейшие функции, включая хранение информации. Вот тогда симптомы, связанные с утратой памяти, становятся заметными.

Роль белков в болезни Альцгеймера

Что же приводит к формированию бляшек и клубков? Ученые установили, что в образовании амилоидных бляшек повинен бета-амилоидный пептид . Этот пептид входит в состав более крупного белка, называемого предшественником бета-амилоида (APP), который, как считается, заякорен в клеточной мембране дендритов – коротких ветвистых отростков нейронов (рис. 5.7). Два разных фермента разрезают белок-предшественник в двух разных местах, высвобождая тем самым амилоидный пептид. Покинув клеточную мембрану, пептид обосновывается в пространстве возле нейрона.

Как выяснилось, синтез и высвобождение бета-амилоидного пептида – совершенно нормальные события для мозга каждого человека. Однако у людей, страдающих болезнью Альцгеймера, может ускоряться производство белка или замедляться очистка от него околоклеточного пространства. И то, и другое может приводить к аномальному накоплению этих пептидов, которые вдобавок довольно “липкие”. Они слипаются друг с другом, в конце концов формируя характерные для болезни Альцгеймера амилоидные бляшки.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу