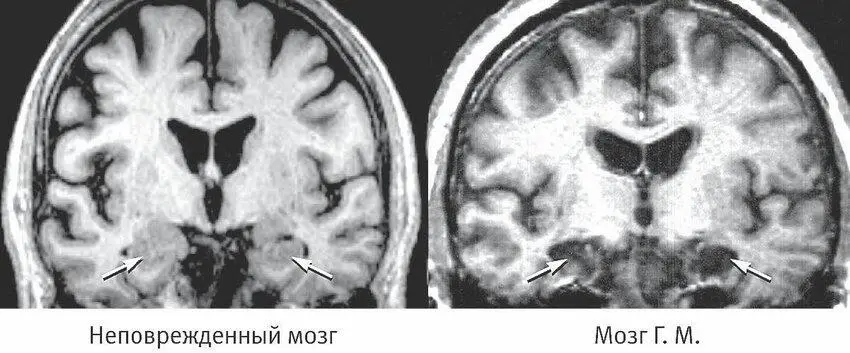

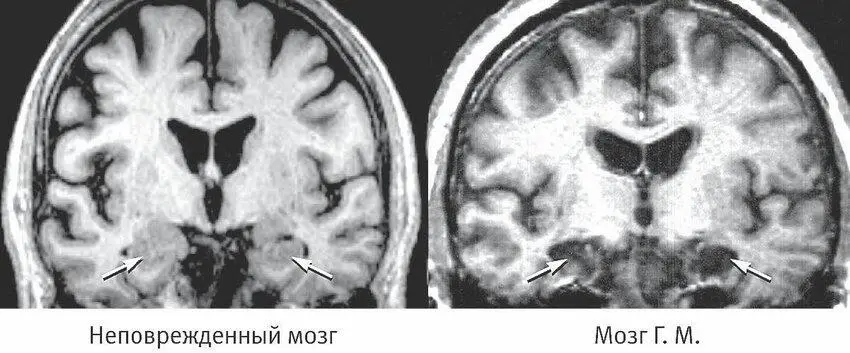

В возрасте девяти лет будущего пациента Г. M. сбил велосипедист. В результате травмы головы у него развилась эпилепсия: к 16 годам он уже страдал от больших судорожных приступов. Его лечили максимальными дозами противосудорожных препаратов, доступных в то время, но лекарства ему не помогали. Хотя Г. M. был довольно способным, из-за частых приступов он с большим трудом окончил школу и удерживался на работе. В конце концов он обратился за помощью к Сковиллу. Тот установил, что Г. M. страдает от рубцевания гиппокампов, залегающих в глубине височных долей. В связи с этим Сковилл удалил часть медиальной области височной доли, включая гиппокамп, в обоих полушариях мозга пациента Г. M. (рис. 5.3).

Рис. 5.2.Пациент Г. M.

Операция избавила пациента от эпилепсии, но серьезно повредила память. Хотя Г. M. по-прежнему был вежливым, мягким, спокойным и приятным молодым человеком, он потерял способность формировать новые долговременные воспоминания. Он помнил людей, которых знал много лет до операции, но не помнил никого, с кем знакомился после нее. Он даже не мог запомнить, где в больнице ванная. Сковилл пригласил Бренду Милнер изучить случай пациента Г. M., и эта работа затянулась на два десятилетия. Тем не менее каждый раз, когда Милнер входила в комнату, пациент Г. M. видел ее будто бы впервые.

Рис. 5.3.Сравнение неповрежденного мозга и мозга пациента Г. M. после резекции участков медиальной области обеих височных долей (обозначены стрелками).

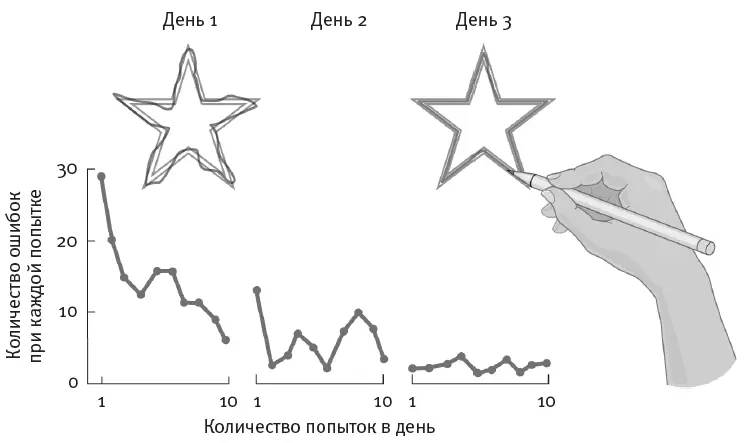

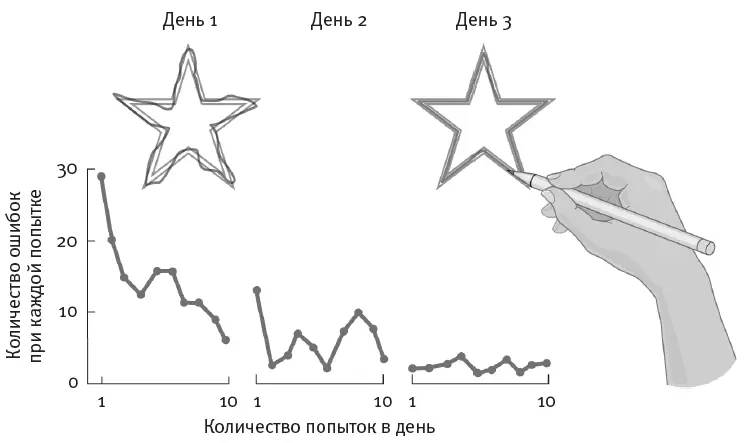

Долгое время Милнер полагала, что дефицит памяти у Г. M. затрагивал все формы познания. Но затем она совершила любопытное открытие. Она попросила пациента Г. M. обвести контуры звезды, глядя на свою руку, карандаш и бумагу в зеркале. Каждый, кто пытается выполнить эту задачу, в первый день ошибается, выходит за контуры звезды и подправляет линию, но к третьему дню люди с нормальной памятью достигают почти идеального результата. Если нарушения памяти у пациента Г. M. касались всех процессов познания, его результат не должен был улучшаться. Тем не менее три дня спустя Г. M., как и любой другой человек, приобрел этот двигательный навык (рис. 5.4), хотя и не помнил, что уже тренировался в выполнении этой задачи и вообще когда-либо встречался с Милнер.

Рис. 5.4.Приобретение двигательного навыка

Поскольку пациент Г. M. не помнил своих тренировок, ученые предположили, что моторное обучение, в отличие от других форм обучения, должно эксплуатировать особый вид памяти, поставляемый другими системами мозга.

Нейробиологи считали так очень долго – пока Ларри Сквайр из Калифорнийского университета в Сан-Диего не обнаружил, что люди с повреждениями медиальной части обеих височных долей (той самой области, которой лишился пациент Г. M.) могут приобретать не только двигательные навыки. У них не страдает способность к речи, и они могут применять целую группу приобретенных навыков восприятия – например, читать зеркально отраженный текст. Они способны вырабатывать привычки и осваивать другие простые навыки. Сквайр предположил, что раз такой спектр способностей к обучению сохраняется, то эти люди должны пользоваться другой системой памяти 48 .

Сквайр пришел к заключению, что в мозге работают две основные системы памяти. Одна из них – эксплицитная, или декларативная, память , которая позволяет нам сознательно запоминать людей, места и объекты. Именно ее мы называем “памятью” в бытовых разговорах. Она отражает нашу сознательную способность запоминать факты и события. Эксплицитная память задействует медиальную часть височной доли, что и объясняет, почему пациент Г. M. больше не мог запоминать новые факты, людей и события прошедшего дня.

Второй тип памяти – обнаруженная Сквайром имплицитная, или скрытая, память , которую наш мозг использует при реализации двигательных навыков и навыков восприятия – тех, что мы применяем автоматически, например, управляя автомобилем или грамотно говоря. В разговоре мы редко сознательно обращаемся к правилам грамматики – мы просто говорим. Имплицитная память так загадочна – и так не избалована нашим вниманием, – потому что она в основном бессознательна. По мере приобретения опыта мы справляемся с задачей все лучше, но сами этого не осознаём и даже не отдаем себе отчета, что вообще обращаемся к памяти. Исследования показывают, что мы можем справляться с имплицитными задачами даже хуже, если сознательно обдумываем свои действия.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу