Виртуальное птичье пение

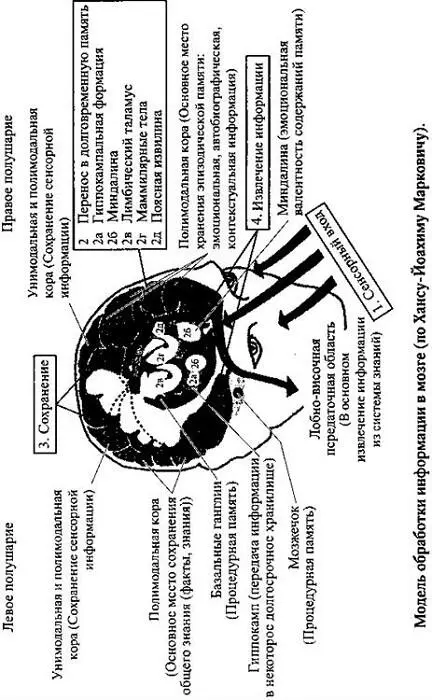

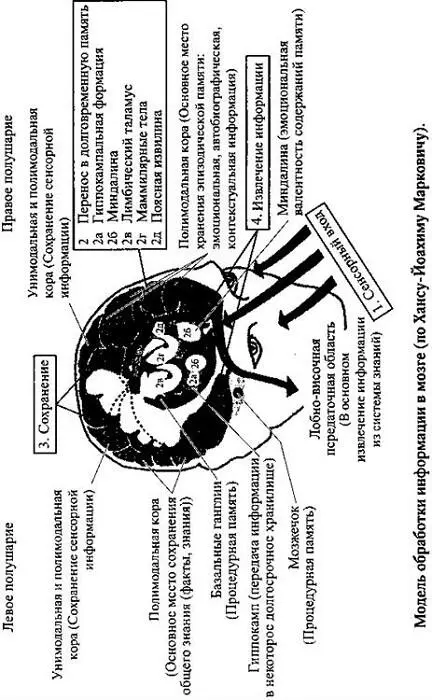

Что память образуется именно так — только предположение. Реальные процессы, вероятно, намного сложнее, чем эта упрощенная модель. Исследователь Ханс-Йоахим Маркович из Билефельдского университета пишет, что консолидация затрагивает не только гиппокамп и кору больших полушарий, но и другие структуры мозга и «вероятно, представляет собой многоступенчатый процесс». Тем не менее вышеописанная модель, судя по всему, не слишком далека от истины. И как раз то обстоятельство, что образование памяти на значительную часть происходит во сне, сейчас достаточно хорошо доказано.

Что люди легче вспоминают заученное после того, как поспят, известно давно. В 1924 г. американские психологи Джон Дженкинс и Карл Далленбах экспериментально доказали, что подопытные лучше воспроизводили бессмысленную последовательность слогов, если между заучиванием и проверкой им давали поспать. Этот результат за минувшее столетие был многократно подтвержден. Тот факт, что детям требуется намного больше сна, чем взрослым, тоже достаточно ясно указывает на то, что мозг нуждается в сне для обучения. Ведь если есть что-то, что дети делают значительно чаще, чем взрослые, то это обработка новых впечатлений и приобретение двигательных навыков.

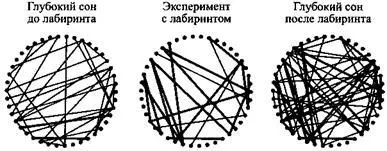

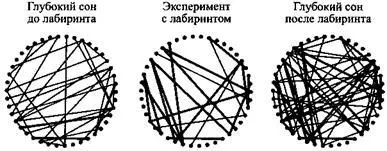

Реальную картину механизма памяти в спящем мозге нейробиологи смогли представить себе лишь в 1994 г. Тогда американцам Мэтью Уилсону и Брюсу Мак-Нотону из Аризонского университета удался потрясающий эксперимент: они вживили в мозг трем крысам одновременно 12 электродов. Каждый электрод имел несколько принимающих каналов и мог регистрировать сразу целую группу сигналов. Таким образом ученым удалось путем сложной обработки данных одновременно прослушивать сотни единичных нейронов. Электроды были направлены точно на так называемые «нейроны места» в гиппокампе. Эти клетки возбуждались всякий раз, когда крысы запоминали определенные признаки окружающего пространства. Затем исследователи выпустили грызунов в лабиринт и стали регистрировать силу и продолжительность возбуждения нейронов места.

Самое интересное началось, когда животные первый раз после эксперимента заснули и вошли в стадию глубокого сна: «Группы нейронов, одновременно активизировавшиеся во время обследования лабиринта, во время сна также возбуждались синхронно», — вспоминает МакНотон. Во время последнего сна перед началом эксперимента рисунок возбуждения в гиппокампе подопытных крыс был совершенно другим.

Мэтью Уилсон, сотрудник Массачусетского института технологии (Кембридж, США) резюмирует полученные результаты так: «Во сне крысы снова проходили лабиринт. Не хватало только мышечного движения». Правда, все происходило намного быстрее, чем в реальности, «как будто магнитофон включили на перемотку», — говорит Мак-Нотон. И неудивительно: «если бы животные стали повторять впечатления в режиме реального времени, у них не осталось бы времени на бодрствование».

Что эти результаты верны и для других видов животных и систем памяти, подтвердилось в 2000 г., когда биолог Дэниэл Марголиаш из Чикагского университета опубликовал отчет об экспериментах с зебровыми амадинами. Эти певчие птички семейства вьюрковых ткачиков в молодости целый день упражняются в пении и при этом бессознательно заучивают правильную, так называемую сенсомоторную, связь между движениями тела, например, положением клюва, и производимыми звуками.

Модель корреляции в мозгу крысы:В сети из 42 нейронов гиппокампа в мозгу крыс (точки) во время глубокого сна после эксперимента с лабиринтом особенно часто одновременно активизируются те же клетки, что и во время самого эксперимента (жирные линии). Во время глубокого сна до эксперимента картина была иной.

Марголиаш и его коллега Эмиш Дейв отслеживали возбуждение некоторых нейронов в так называемой моторной коре, то есть той части больших полушарий, которая управляет движениями. Во время тренировок определенные нервные клетки возбуждались всегда в одной и той же временной последовательности. Очевидно, эта модель возникала при управлении сложными движениями, требуемыми для пения. Затем исследователи пронаблюдали, что происходит в птичьем мозге во время сна. Оказалось, что нейроны самостоятельно активизируются по той же модели, что и во время певческих упражнений. Молодые амадины во сне снова заливались трелями — беззвучно, но внятно для внутреннего слуха.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу