Биологические основы сна и бодрствования.Биологические основы активного бодрствования с трудом поддаются изучению. По мнению некоторых ученых, первый шаг к их выяснению состоит в том, чтобы установить, какие системы мозга ответственны за наступление сна и его отдельных стадий. Обычный подход при изучении локализации мозговых функций — стимуляция тех или иных участков мозга или их повреждение — помог определить, какие области наиболее тесно связаны со стадиями сна и бодрствования.

В начале 1950-х годов работы, проведенные итальянским физиологом Моруцци и американским физиологом Мэгуном, показали, что наиболее важной зоной является внутренняя область варолиева моста и ствола мозга. Согласно анатомическим данным, волокна от этой области идут вверх к ядрам таламуса, имеющим связи с корой. Существование таких связей означает, что ретикулярная формация моста и ствола могла бы эффективно воздействовать на кору больших полушарий. Электростимуляция ретикулярной формации моста действительно возбуждает в коре активность, регистрируемую электроэнцефалограммой. С другой стороны, повреждения моста ведут у животных к необратимому переходу в коматозное состояние.

Регистрируя активность определенных нейронов моста в области ретикулярной формации, в дальнейшем удалось установить, что активность некоторых из этих нейронов специфическим образом изменяется как раз перед сменой стадий сна. Например, у отдельных клеток перед началом фазы глубокого БДГ-сна резко возрастала частота импульсации — в 50-100 раз по сравнению со спокойным бодрствующим состоянием. Тот факт, что повышение частоты разряда начиналось за некоторое время до того, как на ЭЭГ появлялись признаки БДГ-сна, определенно свидетельствует в пользу участия этих клеток в событиях, приводящих к смене фазы.

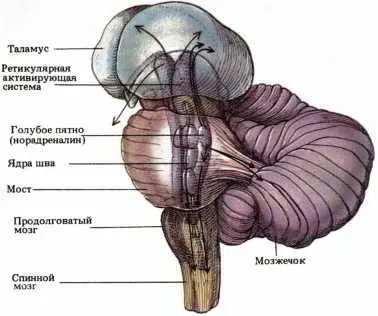

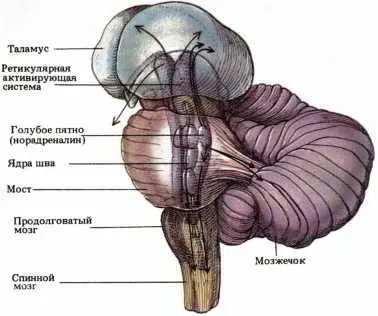

Две другие группы нейронов варолиева моста обнаруживали тенденцию к противоположному изменению активности при смене фаз сна. Интерес к этим нейронам первоначально возник в связи с тем, что были получены некоторые данные о химической природе их медиаторов, наводившие на мысль о возможной роли этих клеток в регулировании сна. Это были две следующие группы: 1) скопление норадреналин-содержащих нейронов в области голубого пятна и 2) скопление серотонин-содержащих нейронов в дорсальном ядре шва (см. рис. 71). Как показали записи активности отдельных нейронов этих ядер, она максимальна во время бодрствования, постепенно снижается на ранних стадиях медленноволнового сна и к концу его почти полностью угасает; во время БДГ-сна эти нейроны бездействуют.

Рис. 71. Системы регуляции сна. Здесь показаны основные участки мозга, посылающие волокна к ретикулярной активирующей системе. Видно, как в цепях, выходящих из голубого пятна (медиатор — норадреналин) и ядер шва (медиатор — серотонин) аксоны расходятся к различным участкам спинного мозга, мозжечка и таламуса.

Как теперь полагают, нейроны моста, активирующиеся на стадии БДГ-сна, и нейроны ядер голубого пятна и шва, неактивные во время этой фазы, связаны друг с другом. Можно было бы просто предположить, что первые, возбуждаясь, тормозят активность вторых. Однако эта гипотеза не позволяет понять, что затормаживает первую группу клеток в конце фазы БДГ и что потом восстанавливает их активность. Возможно, что сходный тип активности свойствен и многим другим, пока еще неисследованным нейронам моста и что характер их импульсации еще лучше коррелирует с чередованием фаз сна и бодрствования.

Эти исследования сослужили еще одну службу: они навели на мысль, что медиаторы серотонин и норадреналин играют определенную роль в регуляции общего уровня активности. Например, некоторые транквилизаторы вызывают не только длительное понижение активности и сонливость, но и истощение мозговых запасов серотонина и норадреналина. Кроме того, поражения ядер голубого пятна и дорсального ядра шва могут вызывать резкие нарушения нормального сна, и в особенности подавлять фазу БДГ.

Связи норадреналин- и серотонинэргических нейронов относятся к категории сетей дивергентного типа с одним входом (см. гл. 2). Из скоплений таких клеток их дивергирующие аксоны направляются во многие области мозга, и благодаря такому широкому распространению эти клетки могут влиять на множество других нейронов. Вот почему они потенциально способны играть роль в регуляции таких крупномасштабных явлений, как бодрствование и сон.

Читать дальше

![Дэниел Гоулман - Измененные черты характера [Как медитация меняет ваш разум, мозг и тело]](/books/26978/deniel-goulman-izmenennye-cherty-haraktera-kak-med-thumb.webp)