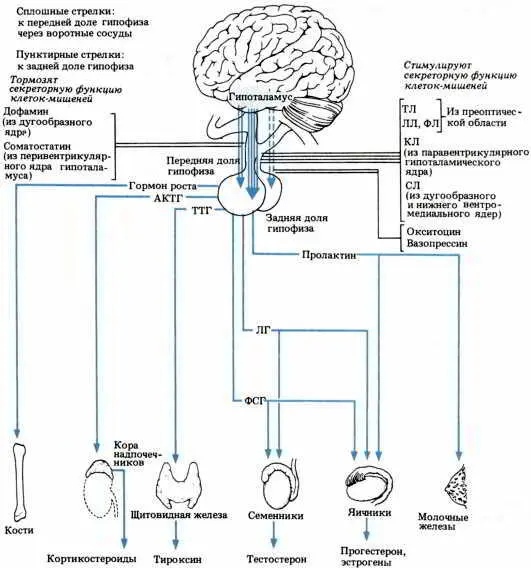

До сих пор идентифицированы шесть гипоталамических гормонов, избирательно воздействующих на клетки передней доли гипофиза. Каждый из этих гормонов — продукт специфической группы нервных клеток, расположенных в перивентрикулярной или средней зоне гипоталамуса (рис. 9 и 68). Четыре гормона стимулируют синтез и секрецию гормонов клетками-мишенями, а два — тормозят.

Рис. 68. Специфические группы клеток передней доли гипофиза с помощью гормонов управляют определенными эндокринными органами, расположенными в разных областях тела. Каждая из этих групп гипофизарных клеток находится под контролем стимулирующих или тормозящих факторов, выделяемых нейронами гипоталамуса в систему воротного кровообращения гипофиза. АКТГ — адренокортикотропный гормон (кортикотропин); КЛ — кортиколиберин; ЛГ — лютенизирующий гормон; ЛЛ — люлиберин; СЛ — соматолиберин; ТЛ — тиреолиберин; ТТГ — тиреотропный гормон; ФЛ — фоллиберин; ФСГ — фолликулостимулирующий гормон.

Поскольку эти специфические нейроны оказывают на гипофиз мощное влияние, истинной «главной железой» эндокринной системы следует считать головной мозг и, в частности, гипоталамус. Первым звеном в гипоталамическом контроле над эндокринной системой служит передача гормональных посредников через воротную систему гипофиза. Те же гипоталамические нейроны могут образовывать в мозгу и другие связи — синаптические. В этом случае их секреторные продукты выступают в роли нейромедиаторов. Например, соматостатиновые нейроны перивентрикулярной зоны и некоторые клетки коры больших полушарий и гиппокампа используют одни и те же медиаторы, а соматостатин, образующийся в островках поджелудочной железы, действует как «локальный гормон», регулируя секрецию инсулина и глюкагона.

По мнению ряда ученых, медиаторы, выделяемые нейронами, могут также действовать как локальные гормоны в вегетативной и центральной нервной системе. Если это так, то нейроны центральной нервной системы, использующие медиаторы подобным образом, будут в чем-то аналогичны нейронам локальных сетей, регулирующим поток информации внутри отдельных областей ЦНС.

Таким образом, весь процесс, с помощью которого мозг соотносит нужды организма с требованиями окружающей среды, вернее было бы рассматривать как одну из нейроэндокринных функций. Некоторые адаптации осуществляются в локальных участках вегетативной нервной системы и координируются специфическими локальными гормонами, а другие реализуются в более глобальных масштабах с помощью веществ-посредников, выделяемых в кровяное русло.

Эндокринология и гомеостаз

Некоторые фундаментальные концепции традиционной эндокринологии тесно связаны с представлением о гомеостазе. Секреция некоторых гормонов, например тироксина, регулируется очень жестко. Однако концентрации большинства других гормонов могут в широких пределах изменяться для поддержания постоянства ряда физиологических параметров при непрерывном изменении сиюминутных потребностей организма. Например, скорости секреции инсулина и глюкагона сильно колеблются, чтобы удерживать концентрацию глюкозы в крови в допустимых пределах. Изменения уровней альдостерона (см. выше табл. 4.1) и вазопрессина отражают необходимость сохранять постоянный объем крови путем регуляции водно-солевого баланса. Концентрации адреналина и норадреналина зависят от степени общей активности организма и могут быть разными в различных локальных сосудистых сетях. Это позволяет им регулировать силу и частоту сердечных сокращений, а также избирательно воздействовать на сосуды, чтобы обеспечивать приток крови к определенным системам органов в соответствии с потребностями.

Однако оставим в стороне изменчивость гормональных уровней и рассмотрим нейроэндокринные воздействия как способ поддержания « заданных значений », определяющих постоянство системы.

Физиологические «заданные значения»

Температура тела, уровень глюкозы в крови, кровяное давление, концентрация солей — таковы лишь некоторые из тщательно регулируемых физиологических параметров здорового организма. Концепция «заданных значений» помогает понять, каким образом ЦНС, вегетативная нервная система и нейроэндокринные компоненты совместно участвуют в регуляции этих и иных параметров.

Читать дальше

![Дэниел Гоулман - Измененные черты характера [Как медитация меняет ваш разум, мозг и тело]](/books/26978/deniel-goulman-izmenennye-cherty-haraktera-kak-med-thumb.webp)