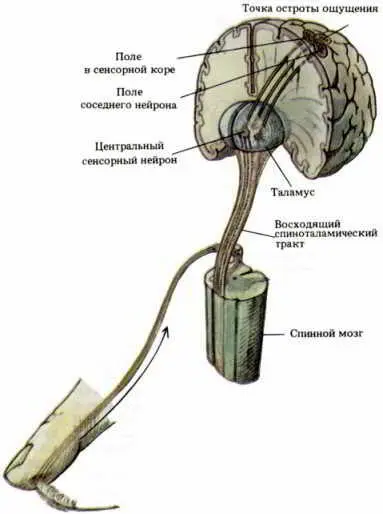

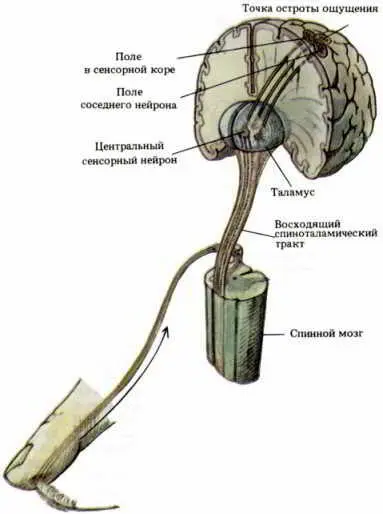

Каждая рецепторная клетка реагирует на события внешнего мира, к которым она чувствительна, в пределах ограниченной зоны, называемой рецептивным полем . Если мы проследим за работой одного зрительного рецептора сетчатки, то увидим, что он возбуждается только тогда, когда свет, проходящий через хрусталик, падает на рецептивное поле данного рецептора. Кожный рецептор воспринимает только то, что происходит в его рецептивном поле — в ограниченном участке, расположенном над ним на поверхности кожи (см. рис. 43). Каждый из рецепторов кожи посылает свой главный сигнал одному сенсорному нейрону спинного мозга; в то же время он передает небольшое количество информации и другим точно определенным мишеням.

Рис. 43. Конфигурация рецептивного поля отдельного спинномозгового нейрона — реагирующего на тактильные раздражители, определяется конвергенцией нервных волокон от кожных рецепторов. Любые тактильные стимулы, попадающие в это поле, воспринимаются как исходящие из одного места. Стимулы, действующие в пределах более мелких участков, вообще не дифференцируются.

Теперь нам должно быть ясно, что переработка информации происходит при взаимодействии между клетками на каждом уровне. Чтобы получить более детальное представление о том, как действует специфическая сенсорная система, давайте рассмотрим некоторые особенности и принципы организации зрительной системы, которая в настоящее время лучше всего изучена, а затем попробуем распространить отдельные выводы на другие сенсорные системы.

Зрительная система реагирует на световые раздражители. В физическом смысле свет — это электромагнитное излучение с различными длинами волн, от сравнительно коротких (красный) до более длинных (синий). Мы видим объекты потому, что они отражают свет. Цвета, которые мы различаем, определяются тем, какую из частей видимого светового спектра отражает или поглощает предмет.

Немецкий физик Герман Гельмгольц, изучавший во второй половине прошлого века глаза животных, установил, что зрительная информация отображается на сетчатке точно так же, как и в любой простой камере с линзой: глаз создает перевернутое и уменьшенное изображение предметов. С этих простых сведений началось накопление того богатства знаний о зрительной системе, которым мы сейчас располагаем. Действительно, мы куда лучше понимаем, как реконструируется зрительный образ окружающего нас мира, чем то, как интерпретируется любая другая сенсорная информация.

Прежде чем познакомиться со структурой и функциями зрительной системы, мы должны сначала рассмотреть, как устроены отдельные ее компоненты. Затем мы проследим за процессом переработки внешних стимулов нейронами различных интегрирующих уровней. И наконец, мы познакомимся с некоторыми выводами психологов о том, как мы видим мир.

Строение зрительной системы

Основные структурные компоненты зрительной системы (рис. 44) — это 1) глаз , в котором наиболее важны части, связанные с фокусировкой изображения и его рецепцией; 2) зрительные нервы , передающие зрительную информацию выходных нейронов сетчатки ядрам таламуса и гипоталамуса; 3) три пары ядер — латеральные коленчатые тела, верхние бугорки четверохолмия (в таламусе) и супрахиазменные ядра гипоталамуса; 4) первичная зрительная кора , которая получает информацию от таламических ядер. Из первичной зрительной коры информация затем поступает в другие области коры, связанные со зрением.

Глаз.Глаз — у млекопитающих единственный орган, специально приспособленный для фоторецепции. Он состоит из «камеры» и собственно фоторецепторного органа. Из частей камеры следует упомянуть: 1) роговицу — тонкую изогнутую прозрачную оболочку, с которой начинается процесс фокусирования световых лучей; 2) хрусталик — линзу, которая завершает этот процесс; 3) радужную оболочку — круговую мышцу, которая изменяет количество попадающего в глаз света, расширяя или сужая отверстие, находящееся в ее центре,- зрачок.

Хрусталик подвешен, как гамак, внутри своей подвижной капсулы. Если мышцы, удерживающие хрусталик, сокращаются или расслабляются, то это изменяет натяжение капсулы, а в результате и кривизну хрусталика. Изменение фокусирующей способности хрусталика обусловлено тем, что он может становиться более плоским или более выпуклым в зависимости от расстояния между объектом и зрителем; такое приспособление называется аккомодацией.

Читать дальше

![Дэниел Гоулман - Измененные черты характера [Как медитация меняет ваш разум, мозг и тело]](/books/26978/deniel-goulman-izmenennye-cherty-haraktera-kak-med-thumb.webp)