Порой, однако, явная структурная или функциональная патология, которая позволила бы объяснить нарушения в работе мозга, отсутствует. Это в особенности касается тех случаев, когда симптомы проявляются главным образом в настроении больного, его мышлении и социальных взаимосвязях. Чтобы отличить такие нарушения от органических расстройств, их часто называют функциональными расстройствами, подразумевая под этим, что аномальное поведение больного явно связано с нарушением каких-то мозговых функций, но не имеет под собой очевидной органической основы. Лечением функциональных расстройств занимаются психиатры или психологи-клиницисты. Здесь следует, однако, отметить, что невозможность выявить органическую природу данного расстройства не обязательно означает, что оно является чисто функциональным: возможно, что мы просто не в состоянии обнаружить соответствующие признаки органического поражения.

Способы диагностики мозговых заболеваний

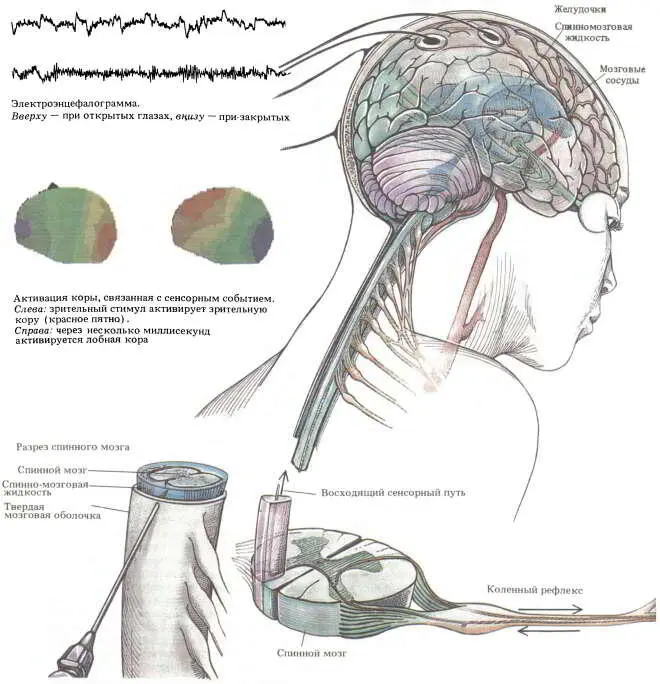

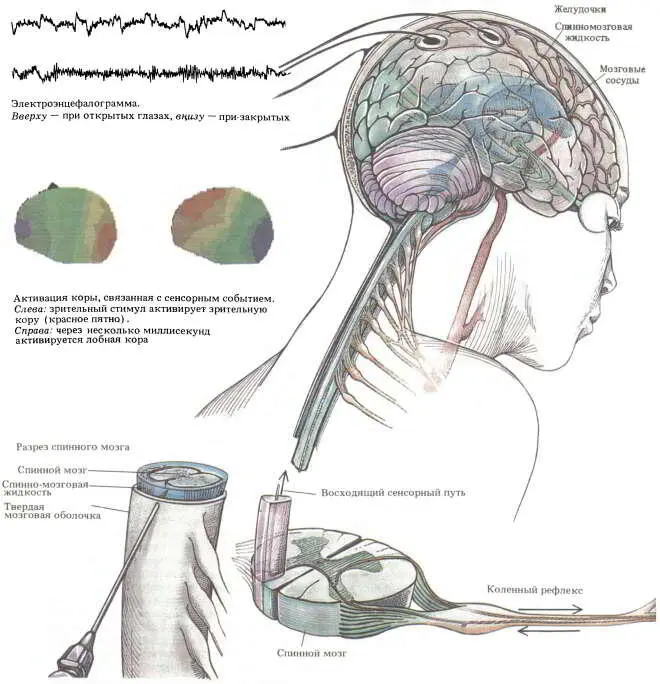

Обследование больного с симптомами нарушения мозговых функций производится врачом, обычно неврологом, в несколько этапов. Прежде всего подробно расспрашивают пациента, иногда и тех, с кем он живет, чтобы выяснить, когда и как возникли нарушения. Далее производится тщательное физическое обследование для проверки функций сенсорных и двигательных систем. Уже на этом этапе можно получить предварительное представление о природе болезни и о возможностях ее лечения. В некоторых случаях для точной диагностики требуется проведение дополнительных процедур (см. рис. 162).

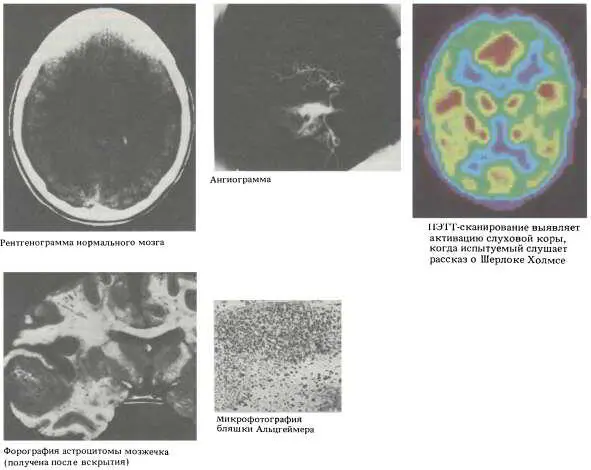

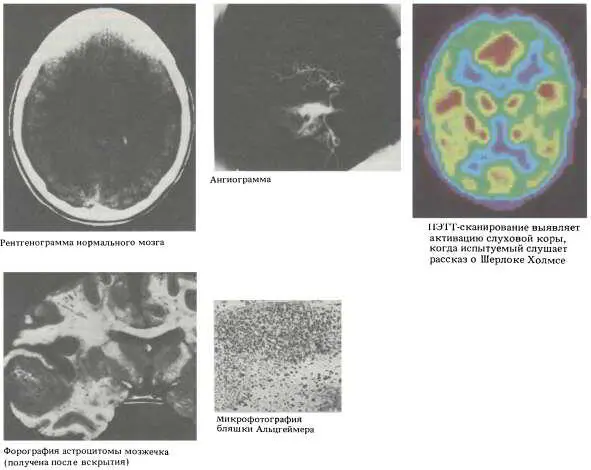

Исключая различные причины патологии, врач устанавливает диагноз и определяет наилучший способ лечения. Пусть, например, больной обратился к невропатологу по поводу внезапно возникших затруднений с речью. Обследование показало, что больной понимает разговор, но не в состоянии начать его. При этом не было выявлено затруднений в движении губ, языка или голосовых связок. Электроэнцефалограмма не показала отклонений от нормы. Однако результаты рентгеновского исследования свидетельствовали о каких-то нарушениях в коре левой височной доли, где плотность вещества мозга была понижена. Введение рентгеноконтрастного вещества в сонные артерии обычно позволяет получить рентгеновский снимок всей сосудистой сети мозга. В данном случае этот снимок, или ангиограмма , показал, что кровеносные сосуды, снабжающие определенный участок коры левого полушария, закрыты. Диагноз, поставленный на основании всех этих данных, гласил: ограниченный тромбоз в той зоне левой части коры, которая ответственна за речь.

Если бы рентгеноскопия и ангиография выявили уплотнение ткани и усиленное кровообращение, диагноз был бы иным: возможная опухоль либо кровеносных сосудов, либо окружающей ткани. Способ лечения мог бы тогда состоять в хирургическом удалении опухоли, а не в применении консервативных методов, подходящих при лечении последствий тромбоза. При обнаружении у больного многочисленных опухолевых метастазов с поражением центральной нервной системы хирургическая операция была бы невозможна. Для больных с дегенеративными изменениями, как, например, при болезни Альцгеймера, когда в коре головного мозга повсюду появляются группы отмирающих нейронов, эффективных способов лечения — терапевтических или хирургических — пока не существует.

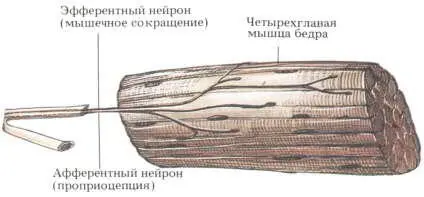

Рис. 162. Помимо беседы с пациентом, служащей для выяснения истории заболевания, и физического обследования, направленного на проверку функций нервной системы, невропатологу могут понадобиться дополнительные данные. В частности, регистрируют электрическую активность мозга — электроэнцефалограмму ( ЭЭГ) или вызванные потенциалы, что позволяет выявить признаки местного или генерализованного нарушения мозговой активности. Кроме того, определяют размеры и форму мозга с помощью обычного рентгеновского исследования или более сложных методов. Можно, например, получить картину структуры мозга с расположением кровеносных сосудов, так называемую ангиограмму, или с данными об использовании глюкозы — позитронную эмиссионную трансаксиальную томограмму (ПЭТТ-сканирование). Такие исследования позволяют дифференцировать различные заболевания, которые могут поражать одни и те же части мозга.

Читать дальше

![Дэниел Гоулман - Измененные черты характера [Как медитация меняет ваш разум, мозг и тело]](/books/26978/deniel-goulman-izmenennye-cherty-haraktera-kak-med-thumb.webp)