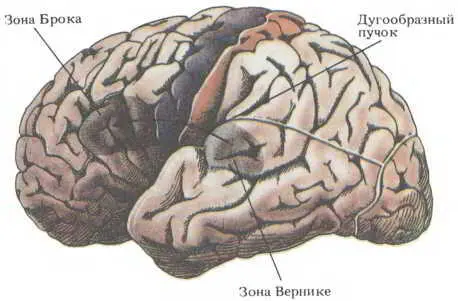

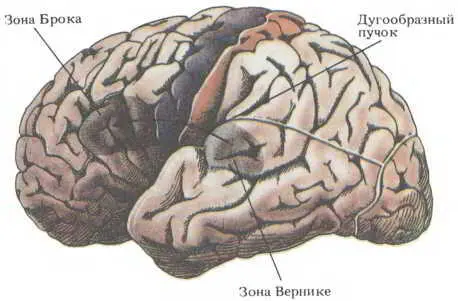

Рис. 142. Зоны левого полушария, участвующие в речи и ее восприятии. Зона Вернике и зона Брока связаны волокнистым трактом — так называемым дугообразным пучком. Он показан стрелкой, так как снаружи не виден.

Зона Вернике имеет большое значение и для понимания речи. Звучание слова воспринимается первичной слуховой корой, но переработанные здесь сигналы должны пройти через прилегающую зону Вернике, чтобы звуки были истолкованы как речь.

В тех случаях, когда слова воспринимаются не на слух, а глазами, т.е. при чтении, информация, по-видимому, передается из первичной зрительной коры в угловую извилину, где входные зрительные сигналы каким-то путем связываются со звуковым образом соответствующих слов. Затем происходит переработка звуковой формы слова в его смысл, как если бы оно было воспринято на слух. Поскольку устная речь возникла в процессе эволюции человека задолго до письменной, а дети начинают говорить и понимать речь раньше, чем научаются читать и писать, гипотеза, согласно которой понимание письменной речи имеет звуковую основу, кажется правдоподобной.

Хотя общая модель, объясняющая, как мозг генерирует и воспринимает речь, согласуется с симптомами, характерными для афазий Брока и Вернике, далеко не все согласны с тем, что она действительно отражает нормальную работу мозга, связанную с использованием языка. Многие специалисты, изучающие нервную систему (например, Caplan, 1981; Klein, 1978), считают, что в этой функции участвует по меньшей мере все левое полушарие, а может быть, и ряд других отделов мозга. Еще много лет назад Хьюлингс Джексон предупреждал, что «локализовать поражение, ответственное за нарушение речи, и локализовать речевые функции — это совершенно разные вещи» (J. Taylor, 1958)

Недавние исследования с применением прямой электростимуляции мозга у больных во время нейрохирургических операций подтверждают, что к использованию языка имеет отношение значительная часть коры. При раздражении многих участков в областях коры, связанных с речью, ухудшается способность к чтению, а стимуляция отдельных пунктов в лобных, височных и теменных долях приводит к тому, что нарушается способность говорить и понимать устную речь.

У больных, владевших двумя языками, при электростимуляции участков мозга, расположенных в центре речевой области, нарушалась способность объясняться на обоих языках, тогда как при раздражении некоторых периферических участков этой области «выпадал» лишь какой-то один из двух языков. Поскольку у людей, говорящих на двух языках, при развитии афазии обычно возникают затруднения с обоими языками, можно думать, что организация соответствующих мозговых механизмов в основе своей одинакова. Исключения могут составлять те случаи, когда в одном языке используется буквенный алфавит, а в другом — иероглифы или символы, отображающие предметы и понятия, а не звуки (иероглифический язык — это, например, китайский). Различия в способности к чтению, проявляющиеся после повреждений мозга, указывают на то, что в этом случае мозговые механизмы могут быть организованы по-разному.

Растущее понимание того, как осуществляется переработка языковой информации мозгом, возможно, прольет свет еще на одну проблему, которая возникает только в культурах, обладающих письменностью, — проблему дислексии .

Дислексия.Одна из форм дислексии — это нарушение способности к чтению, не являющееся результатом умственной отсталости или физической травмы. Люди, страдающие дислексией, имеют нормальный интеллект; устная речь и ее понимание у них не нарушены. Трудности, с которыми они сталкиваются при чтении, принимают разные формы и могут быть обусловлены рядом различных причин. У одних причина нарушения носит по преимуществу зрительно-пространственный характер: они испытывают затруднения в восприятии слова как целого и не могут усвоить, как выглядят слова, — не могут, например, отличить «луг» от «гул». Другие неспособны уловить связь между буквосочетаниями и теми звуками, которые они отображают. Такие люди теряются, если их просят произнести незнакомое слово. Они могут узнать и правильно прочесть слово «сокол», например, но придут в замешательство при виде слова «колос».

Одно из объяснений зрительно-пространственных затруднений, испытываемых некоторыми дислексиками, связывает эти затруднения с нестабильной глазодоминантностью (Stein, Fowler, 1981). У большинства людей один глаз (так же как и рука) является доминирующим. Нестабильная глазодоминантность может привести к нарушению движений глаз, и человеку будет трудно следить за порядком расположения букв и слов на странице. Нестабильная глазодоминантность сама по себе может быть следствием нестабильного церебрального контроля, т.е. такого состояния, когда ни одно из полушарий не осуществляет доминирующего контроля над движениями глаз.

Читать дальше

![Дэниел Гоулман - Измененные черты характера [Как медитация меняет ваш разум, мозг и тело]](/books/26978/deniel-goulman-izmenennye-cherty-haraktera-kak-med-thumb.webp)