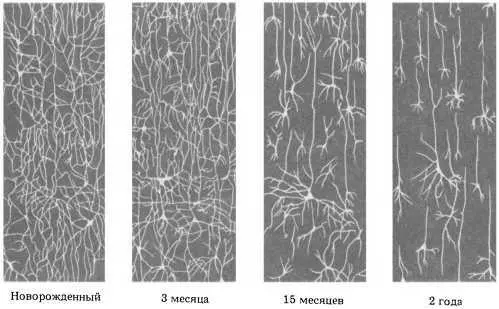

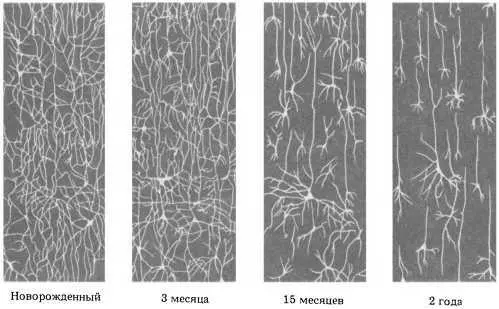

Рис. 135. Развитие нейронов коры головного мозга у детей в период от рождения до двух лет. Происходит рост нейронов и увеличение числа связей между ними. (Conel, 1939, 1959.)

Ни один исследователь никогда не помышлял о том, чтобы вырастить ребенка в изоляции. Однако в действительности это иногда случается — при необычных обстоятельствах.

Такова история Джини, найденной в Калифорнии в 1970 году. Девочке было 13 лет, когда она стала объектом внимания властей. С 20-месячного возраста ее держали в маленькой комнатке родительского дома, из которой она никогда не выходила. Ее нагишом привязывали к сиденью наподобие детского стульчика с помощью специальных креплений, изобретенных ее отцом, так что она могла двигать только кистями рук и ступнями. Психопат отец, вероятно ненавидевший детей, запрещал полуслепой матери разговаривать с дочерью. (Девочку, родившуюся до Джини, он отнес в гараж, чтобы не слышать ее плача, где она и умерла от пневмонии в 2-месячном возрасте.) Из еды все 13 лет Джини давали только молоко и детское питание.

Когда девочку обнаружили, она весила всего 59 фунтов. Она не могла выпрямить руки или ноги, не умела жевать, сознательно контролировать функции мочевого пузыря и кишечника. Она не понимала слов и совершенно не могла говорить. По словам матери (отец покончил с собой вскоре после того, как история с Джини вышла наружу), в раннем возрасте Джини выглядела вполне нормальным ребенком.

В последующие шесть лет контакты Джини с внешним миром были весьма обширными, так же как и внимание, которое оказывали ей психологи в виде обучения и тестирования. Она стала в какой-то мере понимать речь и научилась говорить на уровне 2-3-летнего ребенка: «хочет молоко», «два рука». Она научилась также пользоваться предметами, рисовать, в некоторых ситуациях связывать причину со следствием. Кроме того, ей удавалось добираться от одного места до другого — например, до кондитерского прилавка в супермаркете, — и это доказывало, что она может построить в уме «пространственные карты». В 1977 году значение IQ [3] IQ — «коэффициент интеллектуальности».

, полученное при использовании невербальных тестов, составило для нее 74, что соответствовало нижней границе нормы. Однако ее речь дальше не развивалась и изобиловала ошибками такого типа, которые не свойственны даже двухлетним здоровым детям. Электроэнцефалограммы, снятые в тот момент, когда Джини слушала отдельные слова или смотрела картинки, отчетливо показали, что как для речи, так и для неречевых функций она пользовалась правым полушарием мозга, в то время как в норме речь — это «специальность» левого полушария.

По предположению Сьюзен Кертис, психолингвиста, занимавшегося с Джини, овладение языком действует как пусковой механизм для нормального становления полушарной специализации; если в надлежащее время этого не произошло, «кортикальная ткань, в норме предназначенная для речи и связанных с ней способностей, может подвергнуться функциональной атрофии» (см. гл. 8).

Трудно представить себе худшие для человека условия, чем те, в которых Джини провела годы своего формирования. Отсутствие нормального жизненного опыта настолько повлияло на развитие ее мозга, что это можно было выявить с помощью электроэнцефалографии (см. гл. 8). Мы ничего не знаем о развитии коры мозга, характере нервных сетей или синапсов у Джини, но по ее поведению, когда она была обнаружена, можно, по-видимому, заключить, что нервная система человека должна развиваться в условиях человеческой жизни, чтобы порождать «человеческое» поведение.

Пластичность нашей нервной системы проявляется в широком диапазоне функций — от простейших форм научения, таких, как привыкание, до способности учиться, запоминать, орудовать предметами и создавать новое. Огромное количество знаний и умений, которыми мы пользуемся, в результате процессов организации и реорганизации образуют тесно связанные системы, что позволяет нам извлекать информацию из памяти многими различными способами.

Возьмем слово «перевод». Один из путей памяти заставит нас мысленно представить себе книгу, переведенную с другого языка. Но мы можем подумать и о почтовом переводе, переводе на другую работу или в другой город или переводе железнодорожной стрелки. Мы можем переводить картинки или попусту переводить деньги, и каждый раз, когда мы узнаём новое значение буквосочетания п-е-р-е-в-о-д , в нашей памяти происходит какая-то реорганизация. Человеческая память и способности мозга по переработке информации настолько экстраординарны, что ни один компьютер пока не может даже приблизиться к воссозданию их сложности. Но самое необыкновенное свойство нашей памяти и познавательной системы — это, наверное, наша способность мыслить и осознавать себя мыслящими существами, т.е. способность к самосознанию. Именно к этим функциям высшего порядка мы и обратимся в следующей главе.

Читать дальше

![Дэниел Гоулман - Измененные черты характера [Как медитация меняет ваш разум, мозг и тело]](/books/26978/deniel-goulman-izmenennye-cherty-haraktera-kak-med-thumb.webp)