Во избежание кривотолков, сразу же сообщу: я, безусловно и безоговорочно, согласен с Мак-Винни и Янгом, так сказать, в целом. Однако в частности меня серьезно смутили противоречия, которыми изобилует их концепция четырёх ментальностей. Например, я никак не мог взять в толк (да и сейчас не могу), почему унитарная реальность тождественна у этих авторов мыслительному типу по Юнгу, а сенсорная — ощущающему. Мало того, что это противоречит последовательности «квартеричности» великого Карла Густава (ощущающий, мыслительный, чувствующий, интуитивный), данные авторы (в лице П. Янга) противоречат сами себе! Например, когда утверждают, что в унитарной реальности лидер настаивает «если ты не с нами, ты против нас, и тебе здесь нет места», а в сенсорной реальности учёный (учёный!) думает «так будет логично» (т. е. описывают нечто противоположное тому, что говорили ранее, но уже в куда большем соответствии с Юнгом).

Поэтому правильнее было бы называть эти ментальности сенсорной, логической, эмоциональной и интуитивной. Но, как говорится, «кто первым встал, того и тапки» и потому далее я буду использовать именно классические номинализации Мак-Винни и Янга — но в своей, несколько иной, чем у этих авторов интерпретации.

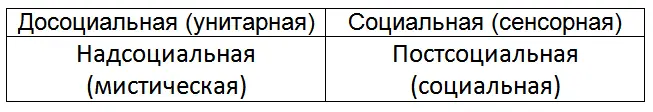

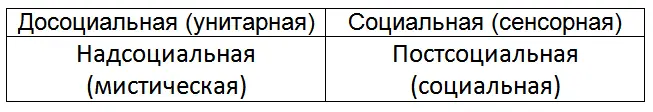

Естественно, что всё, что мне оставалось после этого — так это просто сложить два и два и получить вполне логичные выводы. Во-первых, о довольно точном совпадении реальностей высокоуважаемого У. Мак-Винни и уровней жизни некоего С. Ковалёва. При котором, однако, эти самые реальности рассматриваются не как однопорядковые, но именно в плане последовательного продвижения по ним от этапа к этапу.

А во-вторых, о том, что досоциальный этап жизни и развития человека суть существование (жизнью это трудно назвать) в удивительно гнусном (и даже просто унылом) мире, в котором главенствует одна истина или, точнее, доктрина — не важно, ортодоксального коммунизма, исламского фундаментализма или монополярного мира (да-да, я именно об этом: о том, что многие так называемые свободные и где-то даже развитые страны на самом деле застряли — как Россия — или опустились — как Америка — на досоциальный в сути своей уровень). И в котором при этом всё строго детерминировано — где моральным кодексом строителя коммунизма, где шариатом, а где и декларациями о правах человека, почему-то предполагающими полное бесправие…

Конечно, некоторые скажут, что я чуть-чуть погорячился, намекая на досоциальность той же Америки. В общем-то, да: пока (пока!) она живёт на социальном уровне, где детерминизм всё-таки предполагает множественность мнений и истин. А та же Европа даже как бы пошла далее — к некоему постсоциальному общественному устройству, в котором действительно есть и множественность истин, и свобода воли. Правда, в результате она пришла к полной неразберихе в вопросе с теми же «инородцами», но это потому, что подлинная демократия требует признания Единого. И полной свободы воли в рамках немногочисленных Божьих Заповедей, главной из которых была, есть и будет простейшая и вневременная: не делай другому того, чего не хотел бы себе. А полная и подлинная свобода — ну что ж, она из другого принципа-следствия: ты можешь делать всё, что хочешь, пока не мешаешь другим.

В-третьих, получилось (впрочем, получилось оно до этого, а здесь просто досложилось), что выживанию по модели Мак-Винни соответствует существование в двух ментальностях: унитарной и сенсорной. В первой из них оно осуществляется преимущественно за счёт борьбы (нападения) и/или бегства (избегания), тогда как во второй — замирания (паралича) и сдачи (подчинения). Как тут не вспомнить, с какой скоростью красноармейские атаки в гражданскую войну сменялись паническим бегством наскоро сколоченных воинских подразделений — да так, что пришлось вводить заградотряды (пулемётами строчащие по бегущим от фронта) и децимацию (расстрел каждого десятого в покинувших позицию подразделениях). Или нашу славную интеллигенцию («говно класса» — В. И. Ленин), способную уцелеть при любом режиме за счёт спасительного паралича перед властью или всегда успевающую вовремя сдаться на милость победителю или просто подчиниться его воле…

А вот жизнь как таковая возможна только в следующих двух ментальностях: социальной и мистической. В каковых она осуществляется за счёт действительно генеративных изменений: по принципам «люби и цени» в ментальности социальной (да-да, именно так: люби и цени всё, в т. ч. и плохое — и оно преобразуется) и «принимай и используй» в мистической ментальности.

Читать дальше