Непосредственную связь между такой трактовкой слова и спецификой значения слова у индивида можно проследить и в акцентировании роли лежащего за словом представления о вещи:

«… какой бы отвлечённости и глубины ни достигала наша мысль, она не отделается от необходимости возвращаться, как бы для освежения, к своей исходной точке, представлению» 53.

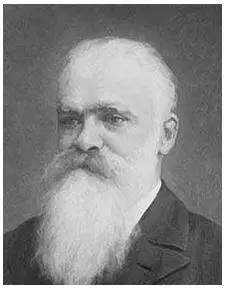

Приведённое высказывание Потебни удивительно созвучно идеям российского физиолога И. М. Сеченова, о котором речь пойдёт ниже. В то же время Потебня неоднократно останавливался на специфике процессов понимания и взаимопонимания, на результатах этих процессов, а также на роли слова в названных процессах. При этом Потебня полностью принимал следующие положения из работ В. Гумбольдта:

«Люди понимают друг друга не таким образом, что действительно передают один другому знаки предметов… и не тем, что взаимно заставляют себя производить одно и то же понятие, а тем, что затрагивают друг в друге то же звено цепи чувственных представлений и понятий … вследствие чего в каждом восстают соответствующие, но не те же понятия» 54. К тому же «… всякое понимание есть вместе непонимание, всякое согласие в мыслях – вместе несогласие» 55.

А. А. Потебня особенно подробно рассматривает роль функционирования образов в процессах восприятия слов и их использования; фактически в его работах мы находим глубокий и разносторонний анализ того, как и благодаря чему слово оказывается способным обеспечивать взаимопонимание. А. А. Потебня подчеркивает, что «на слово нельзя смотреть как на выражение готовой мысли» 56(сравним с высказываниями Л. С. Выготского о том, что мысль не выражается в слове, а формируется в нём, и С. Л. Рубинштейна о том, что формулируя мысль, мы формируем её).

Потебня высказал также свое мнение относительно различий между научными понятиями и обобщениями у человека: в слове объективированы определённые признаки образа объекта, но сам образ у человека значительно богаче и многомернее; при этом то, что фигурирует в науке, не только отличается от реальной жизни слова, но представляет собой нечто не существующее в действительности (в современных терминах в таком случае имеют в виду «конструкт»):

«… единственный строительный материал науки есть понятие, составленное из объективированных уже в слове признаков образа» 57.

«Логическое понятие, т.е. одновременная совокупность признаков, отличная от агрегата признаков в образе, есть фикция , впрочем, совершенно необходимая для науки » 58.

Потебня задумывался о специфике научного знания, о трудностях исследования действительности, которая на деле подгоняется под логически стройную систему постулатов; стремление уложить мир в такую систему сходно с попыткой достичь линии горизонта:

«Наука тоже относится к действительности, но уже после того, как эта последняя прошла через форму слова; наука невозможна без понятия, которое предполагает представление; она сравнивает действительность с понятием и старается уравнять одно с другим…

Наука раздробляет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему понятий; но эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого не вошедшего в неё факта, а число фактов не может быть исчерпано» 59.

Обратим внимание на то, что Потебня фактически указывал на ограниченность чисто логического подхода к анализу языковых явлений, фокусируясь на специфике значения слова и процессов понимания речи как психических феноменов. К тому же Потебня проявил озабоченность тем, что в наши дни привело Н. Хомского к признанию необходимости следовать «стилю Галилея», игнорируя факты, которые не вписываются в рамки принятой теории.

Не имея возможности подробно обсуждать идеи Потебни, рекомендую читателям обратиться к книге [Наумова Т.Н. 1990], где дана справедливая оценка заслуг этого гениального учёного перед российской и мировой наукой, особенно в связи с синтаксическим аспектом его учения. Вопросы теории значения слова и некоторые пути современной разработки идей Потебни в этой области освещаются в книге [Пищальникова 2005].

Известный российский языковед Филипп Федорович Фортунатов (1848–1914) полагал следующее:

«… ясно, что слова для нашего мышления являются известными знаками, так как, представляя себе в процессе мысли те или другие слова, следовательно, те или другие отдельные звуки речи или звуковые комплексы, являющиеся в данном языке словами, мы думаем при этом не о данных звуках речи, но о другом при помощи представлений звуков речи как представлений знаков для мысли» 60.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу