Фортунатова волновала знаковая функция слова и слияние слова для индивида с представлением об именуемом объекте. Приведённое выше высказывание по своей сути близко тому, на что во второй половине ХХ века указал психолог Н. И. Жинкин 61: воспринимая строчку слов или последовательность звуков, человек видит обозначаемую ими действительность.

Фортунатов задумывался над проблемами взаимоотношения языкознания и логики, языка и мышления; он отграничивал «психологическое суждение» от предложения, различал «предложение в мысли» и «предложение в речи» 62. Он полагал, что «… не только язык зависит от мышления, но и мышление, в свою очередь, зависит от языка» 63, и хотя Фортунатов обсуждал этот вопрос с позиций современных ему представлений, прослеживается связь между его рассуждениями и гипотезой лингвистической относительности, которая в последнее время снова становится актуальной.

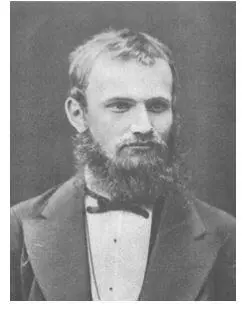

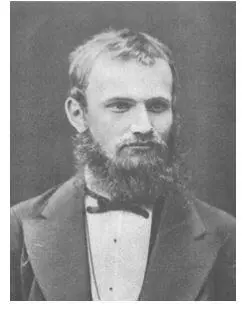

О необходимости рассмотрения языковых явлений с позиций пользующегося языком человека высказывались и другие российские языковеды. Так, Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845–1929) ещё в 1871 указал на необходимость разграничения языка, речи и слова человеческого , подчеркивая:

«Нужно различать категории языковедения от категорий языка: первые представляют чистые отвлечения; вторые же – то, что живет в языке… Категории языка суть также категории языковедения, но категории, основанные на чутье языка народом и вообще на объективных условиях бессознательной жизни человеческого организма, между тем как категории языковедения в строгом смысле суть по преимуществу абстракции» 64.

Бодуэн де Куртенэ фактически разграничивал язык как достояние человека (как обусловленное бессознательными процессами «живое» знание) и продукты научного описания языка как конструкты – чистые отвлечения, абстракции. Высказывания Бодуэна де Куртенэ удивительно созвучны тому, что ныне утверждается в ряде работ по корпореальной семантике, биолингвистике и т.п.: он настаивал на том, что язык – это «одна из функций человеческого организма в самом обширном смысле этого слова» 65; язык существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивидов или особей, составляющих данное языковое сообщество. Согласно концепции Бодуэна де Куртенэ, как психические реальности существуют одни только индивидуальные языки, точнее – «индивидуальные языковые мышления». В противовес некоторым современным борцам за «чистоту» лингвистического исследования, Бодуэн де Куртенэ обосновывал необходимость выхода за рамки языковедения:

«Так как основа языка является чисто психической, центрально-мозговой, то, следовательно, языкознание относится к психологическим наукам. Но так как язык может реализоваться только в обществе и так как психическое развитие человека вообще возможно только в общении с другими людьми, следовательно, мы имеем право сказать, что языкознание – наука психологично-социологическая. Те же, которые считают язык “организмом” и относят языкознание к естественным наукам, заблуждаются» 66.

Приведённые и подобные им высказывания дают основания для вывода, что И. А. Бодуэн де Куртенэ, вопервых, разграничивал две ипостаси функционирование языка – индивидуальную и социальную, а вовторых, фокусировался на языке как достоянии индивида; поэтому он, в частности, ставил вопрос о трактовке языкознания как науки, непосредственно связанной и с психологией, и с социологией, и с физиологией, тем самым были намечены основы интегративного подхода к исследованию языковых явлений. В качестве одной из задач семасиологии было названо исследование психического содержания языковых явлений – представлений, связных с языком и движущихся в его формах, но имеющих независимое бытие как отражения «внешнего и внутреннего мира в человеческой душе за пределами языковых форм» 67.

Заметим, что в своё время по поводу концепции Бодуэна де Куртенэ высказывались обвинения в психологизме, который трактовался как «пройденный этап в современном языкознании» 68. Думается, что в данном случае комментарии не требуются: имена строгих критиков и «навешивателей ярлыков» уходят в небытие, а идеи опережающих своё время мыслителей находят соответствующее место в поступательном движении науки, возрождаясь в новых «системах координат».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу