– фактов общности и различий между научным и обыденным знанием;

– многомерности образа мира у человека;

– взаимодействия тела и разума;

– роли эмоционально-оценочных переживаний в познании;

– роли языка в познании;

– самоорганизации разностороннего опыта человека в целях готовности к решению плохо сформулированных познавательных проблем;

– способности делать выводы на основе знания как расплывчатого множества в условиях неоднозначности ситуации и т.д.

Всё это должно способствовать чтению законов в явлениях 41. В этой связи ниже обсуждаются некоторые вопросы, связанные с реальным познавательным процессом и с его особенностями, а именно – вопросы соотношения между логикой, опытом, воображением и эмоцией как взаимодействующими ипостасями процесса познания.

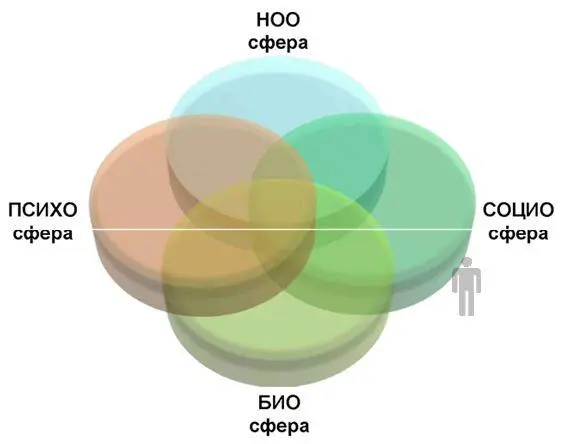

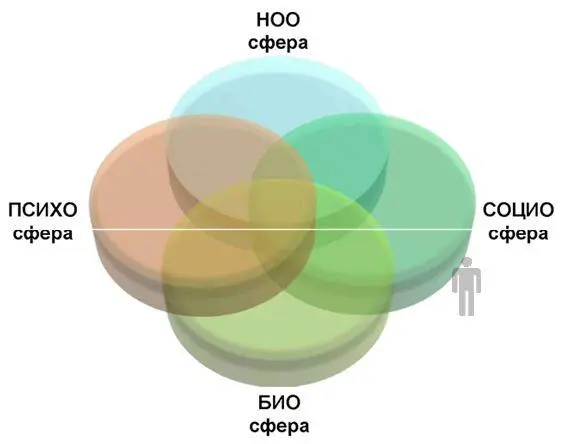

Начнём с того, что ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЮЩИЙ находится на пересечении четырёх сфер: БИОсферы, ПСИХОсферы, СОЦИОсферы и НООсферы, взаимодействие которых оказывает на него постоянное воздействие (см. рис. 1.4).

В процессах познания индивид применяет разнообразные когнитивные процедуры, требующие как дедукции, так и индуктивного вывода, генерализации и дифференцирования при линейности и нелинейности воспринимаемого, системности последнего или наличия порядка, специфичного для хаоса, – учёт постоянного взаимодействия названных сфер и действий необходим для перехода исследования универсальных познавательных способов и приёмов на новый уровень высокой объяснительной силы за счёт фокусирования на человеке в реальных жизненных ситуациях.

Рис. 1.4. Современные представления о специфике функционирования человека в окружающем его мире

Именно через исследование человека (философа или носителя обыденного знания) – через призму его видения мира – открываются «фундаментальные основы бытия, принципы его познания и основополагающие ценности, которыми руководствуются человек и человечество» 42. Однако долгое время фокусирование на человеке скорее декларировалось философией познания, чем действительно реализовалось, поскольку вынесение живого человека «за скобки» было нормой вследствие стремления получить «объективную истину» за счёт изгнания каких-либо проявлений «субъективности» 43. Веками исключительно логико-рациональное рассуждение признавалось единственным надёжным орудием научного познавательного процесса. Основания для признания роли логики в научном поиске суммированы мною с помощью схемы, составленной на основании информации из книги [Петровский, Ярошевский 2003] (см. рис. 1.5).

Однако не логикой единой познаётся мир! Логика основывается на совокупном опыте познания, получаемого при взаимодействии тела и разума, индивида и социума (вспомним о распределённом характере знания и познания); ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЮЩИЙ не только мыслит, он чувствует и эмоционально-оценочно переживает воспринимаемое и осмысливаемое. Признавая роль человека в познании, философия должна признать и то, что речь идёт живом человеке с вытекающими отсюда следствиями.

Рис. 1.5. Роль логики в научном поиске

Обратим внимание на то, что даже при попытках строгого следования требованиям логико-рационального анализа (как единственно допустимого пути получения «объективного» научного знания) то и дело проявляется замечательное достояние человека – его воображение, которое подсказывает опорные образы или намекает на них, достраивает классификационные схемы, служит опорой для эвристического поиска и неожиданных открытий. Результаты этого фиксируются в языке и нередко входят в совокупный опыт мировой науки и культуры как «закреплённое» (поименованное) знание о всеобщем, выступая в то же время в роли сигналов о закономерностях самого процесса познания, подмеченных нередко именно носителями обыденного знания (в том числе – народной мудростью).

История мировой науки изобилует примерами того, как мыслители прошлого строили фундаментальные концепции разных аспектов сути бытия и познания мира, опираясь на своё воображение и на его продукты – языковые метафоры, эпитеты, сравнения. Вспомним хотя бы образы, связанные с источниками знания: античную метафору «чистой доски» (tabula rasa), метафору родовспоможения у Сократа, пифагорейское представление об ученике как факеле, который требуется зажечь, библейскую метафору выращивания зерна и т.п.; метафоры Ф. Бэкона, определявшего заблуждения отдельного человека как проявление «идолов пещеры», разумения «толпы» как проявление «идолов площади», а заблуждения, освящённые авторитетом философов (теперь бы мы сказали: сформировавшиеся под воздействием некоторой популярной парадигмы) – «идолами театра».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу