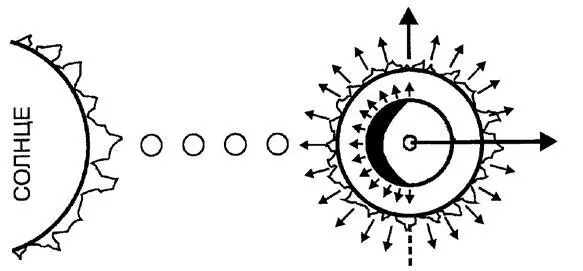

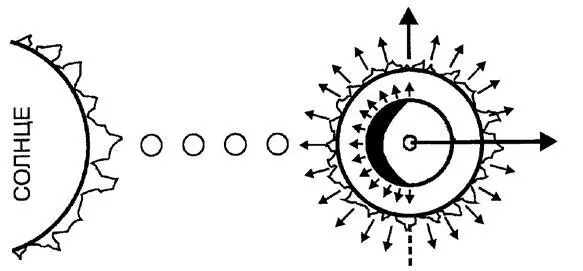

Возникает вопрос: где (с какой стороны) будет находиться эпицентр взрыва звезды, если она входит в систему двойной звезды?

Ответ: конечно же, с той стороны, которая подвергается наибольшему физическому воздействию, т. е. со стороны второй звезды. Таким образом, ядро разорванной в клочья звезды направится в противоположную от второй звезды сторону.

Я уже говорил, что существующие космогонические теории не могут объяснить наличия избыточного вращательного движения планет Солнечной системы по отношению к Солнцу. Достаточно грубая попытка объяснения Д.Х. Джинса оказалась слишком спорной.

Однако и избыточное вращательное движение тел Солнечной системы, и форма её структуризации становятся легко объяснимыми, если предположить наличие в Солнечной системе некоего генератора – возмутителя движения. Таким генератором могла быть звезда-карлик, обращающаяся вместе с Солнцем вокруг общего центра массы.

Создание математической модели, организованной таким образом Солнечной системы, способно пролить свет на многие её особенности в нынешнем состоянии.

В своём движении Солнечная система не может пересекать галактические потоки, потому что сама является частью одного из галактических потоков (рукавов) и движется в нём с той же скоростью, что и остальные, составляющие его звёздные миры. Галактические потоки не пересекаются. Их движение вокруг галактического центра представляет собой движение типа свастики и имеет общую динамику (теория об образовании Солнечной системы из вторичного вещества, оставшегося после взрыва сверхновой).

Дикой материи – комет и метеоритов – в Солнечной системе изначально не должно было быть. Она появилась не в момент образования системы, а значительно позже, после катастрофы. Редчайшие случаи посещения Солнечной системы инородными телами (космическим мусором, представляющим собой осколки взорвавшихся звёзд) не могли настолько обезобразить лица наших планет. Слишком сильна интенсивность бомбардировки, о которой можно сказать со всей определённостью, что происходила она уже после того, как планеты остыли. Мы видим израненные планеты и говорим, что не можем объяснить разумно такое количество ран и болтающегося в космосе мусора ни с помощью теории гибели одной из планет, ни привлекая межзвёздных бродяг.

Ибо при таком объяснении нам приходится делать слишком много допущений.

Дырявые, как дуршлаг, теории не способны удержать в себе истины.

Закончив свой полет в ночи,

Устав, немного отдохнуть

На крышу сели кирпичи,

Им предстоял далекий путь.

Автор

Давайте поговорим о «кирпичах»

Для начала представим себе последствия разрушения звезды. Звёздное вещество разлетается во все стороны. Та его часть, что окажется направленной в сторону Солнца, просуществует самостоятельно короткое время: будет захвачена Солнцем и внутренними планетами, попавшими под бомбёжку. Та, что направлена в противоположную сторону, достанется в качестве трофеев планетам-гигантам. То вещество, что будет выброшено в сторону, противоположную орбитальному движению звезды, сильно потеряет в своей скорости и также станет добычей тяготеющих масс. То, что окажется выброшенным вперед, суммирует свою стартовую скорость со скоростью погибшего светила и превратится в долгоживущие снаряды на вытянутых орбитах.

На стационарной орбите останется ничтожная часть вещества – и это, в основном, будет то вещество, которое отстало от звезды Спутник ещё до взрыва. Количество находящегося в поясе астероидов вещества посчитано и составляет 0,3 от земного объёма. Его не хватает даже для того, чтобы составить тело планеты земного типа. Состав этого вещества соответствует составу звёздного: это лёд, замёрзшие газы, определяющие основной объём звезды, и минералы (металлы), составляющие среднее звёздное вещество. Мне думается, что в кометах, чей полёт мы так любим наблюдать, нам следует видеть остатки звезды – фрагменты её поверхностного вещества.

Следует особое внимание уделить структуре метеоритного вещества, попадающего к нам из пояса астероидов. О его происхождении до сих пор гадают учёные.

Структура метеоритного вещества (метеоритов) делится на классы согласно химическому составу. Я не стану занимать ваше время описанием их особенностей и сравнительным анализом. Это не входит в задачи данного издания.

Читать дальше