Списки этих признаков также разнятся от учебника к учебнику, но в целом большинство авторов согласны, что живая материя способна поддерживать постоянство своего состава и внутренней среды (гомеостаз), обменивается веществом и энергией с окружающей средой (метаболизм) и обладает сложной структурой. Живые объекты способны к росту и размножению. Они реагируют на изменения, происходящие в окружающей среде, и способны адаптироваться к внешним условиям. И наконец (этот признак живого я добавляю уже от себя лично), жизнь как явление, единожды возникнув, способна существовать и развиваться, по-видимому, практически бесконечно, однако “бессмертие” живой материи в целом достигается за счет смертности отдельных ее единиц – клеток, организмов, видов и целых групп живых существ вроде исчезнувших динозавров.

Самое поразительное, что большинство этих признаков можно обнаружить на любом уровне существования живой материи: от клеточного до планетарного (биосферного). Элементарная единица жизни – клетка – обладает сложной внутренней структурой, и функции ее органелл более-менее повторяют функции настоящих органов большого многоклеточного организма. Экосистема способна к поддержанию гомеостаза. После пожара лес восстанавливается, “залечивая раны”, так же как со временем восстанавливается функция поврежденного органа. На изменения в окружающей среде реагируют не только отдельные особи, но целые группы животных и растений. Эволюция цветковых растений впечатляет не меньше эволюции динозавров.

Все эти фундаментальные признаки живого – способность к росту и размножению, чувствительность к сигналам внешней среды, клеточную структуру – мы находим и в раке, но в сильно искаженном, извращенном виде. Клеточное деление, необходимое условие существования многоклеточного организма, становится причиной болезни и смерти. Способность тела залечивать раны превращается в источник опухолевого роста. Сотрудничество клеток организма оборачивается неспособностью иммунной системы противостоять вторжению. Как пишет об этом свойстве недуга американский врач и писатель Сиддхартха Мукерджи в книге “Царь всех болезней. Биография рака” [2] Мукерджи С. Царь всех болезней. Биография рака. – М.: АСТ, 2013.

: “Противостояние раку равносильно борьбе с параллельным видом, причем видом более приспособленным к выживанию, чем мы сами”.

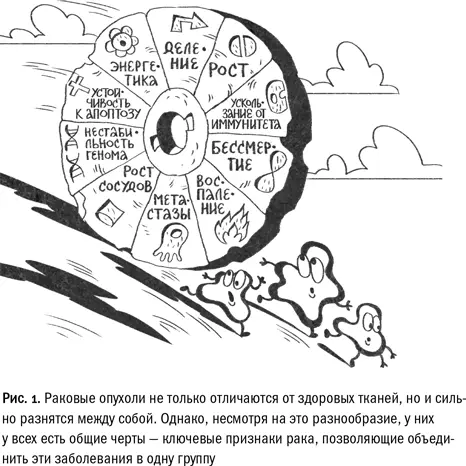

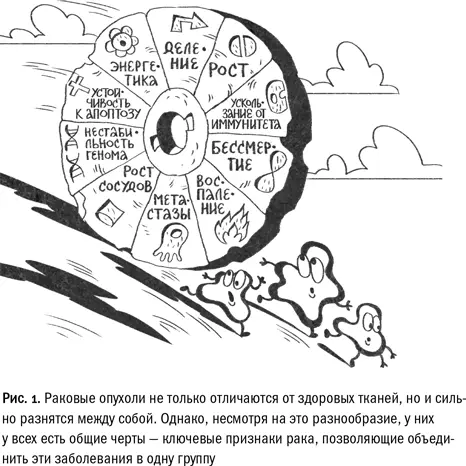

Ученые и врачи много лет пытались подобрать лаконичную формулировку для выражения сути этой болезни, но так и не смогли ничего сделать. В конце концов два выдающихся онколога, Дуглас Ханахан и Роберт Вайнберг, предложили коллегам пойти по пути общей биологии и, не вводя определений, ограничиться перечислением “ключевых признаков рака”. Первоначально их было шесть, потом десять, а к тому времени, когда книга будет завершена и опубликована, число может измениться еще раз, но суть в принципе, а не в числе. Для каждого из этих признаков нашлось место в книге.

Согласно концепции Ханахана и Вайнберга, злокачественным опухолям присущи следующие черты:

■ поддержание клеточного деления (глава 3);

■ уклонение от механизмов, ограничивающих рост (глава 3);

■ избегание иммунного контроля (глава 7);

■ клеточное бессмертие (глава 4);

■ хроническое воспаление (глава 6);

■ инвазия и метастазирование (глава 6);

■ усиленный рост сосудов (глава 6);

■ геномная нестабильность (глава 2);

■ нарушение процессов апоптоза (регулируемой клеточной смерти) (глава 4);

■ нарушения энергетического обмена (глава 5).

Возможно, некоторые пункты (и даже большинство) из этого списка на первый взгляд кажутся невнятной научной абракадаброй, но дальше мы разберемся с каждым из них.

Почему же рак привлекает такое внимание исследователей, причем не только медиков, но и биологов, занимающихся не прикладной, а самой что ни на есть фундаментальной наукой? Наблюдая за искажениями, присущими злокачественным клеткам, ученые могут лучше понять молекулярные механизмы нормальных, здоровых проявлений живого.

В одной из ранних повестей братьев Аркадия и Бориса Стругацких “Полдень, XXII век” описывается шуточный эксперимент, который провели ученые-программисты, работавшие с мощным суперкомпьютером, способным создавать материальные модели исследуемых объектов. Вместо описания нормального барана озорники подсунули электронно-вычислительной машине образ пятиногого животного, лишенного мозжечка, и бедный компьютер начал клепать невероятных монстров, пытаясь разрешить нерешаемую задачу. Когда причина аномалии была установлена, программистов сначала хотели побить. Однако потом коллеги осознали, что благодаря подобному хулиганству их научная группа получила доступ к богатейшей коллекции данных по машинным ошибкам, и обрадовались новому материалу для исследований и анализа.

Читать дальше

![Джиа Толентино - Кривое зеркало [Как на нас влияют интернет, реалити-шоу и феминизм] [litres]](/books/401439/dzhia-tolentino-krivoe-zerkalo-kak-na-nas-vliyayut-internet-realiti-shou-i-feminizm-litres-thumb.webp)