Рассмотрим особенности наиболее важных экосистемных факторов, способствующих устойчивому функционированию особо охраняемых природных территорий по материалам исследования ботанических заказников Ставрополья.

1. Поликомпонентность экосистем

1.1. Флористическое разнообразие

Данный показатель, называемый также видовым, или альфа-разнообразием (alpha-diversity), «сцеплено» обусловлено микро – и мезорельефом территории. Оно минимальное на ровных территориях, максимально – в холмистых и горных местностях, где помимо плато или водораздельных гребней, в большинстве случаев встречаются все четыре экспозиции. При этом склоны южной, восточной и юго-восточной ориентации покрыты растительностью с максимальным видовым разнообразием на единице учетной площади, нежели северные, западные и близкие к ним теневые и «полутеневые» склоны. В целом же ставропольские луговые степи в границах ООПТ отличаются наибольшим видовым богатством в России.

Изучение видового разнообразия ботанических заказников центральной части Ставропольской возвышенности (поляны Беспутская, Бучинская, Новомарьевская, Шалево и других) выявило широкое варьирование этого показателя – от 46 до 90 на учетной площади 100 м 2.

1.2. Разнообразие флористических групп

Растительность указанных выше ООПТ большей частью является лугово-степной, фитомасса которых на 70–80 % состоит из видов мятликовых и осоковых, в том числе таких доминантов, как: ковыль красивейший – Stipa pulcherrima, келерия стройная – Koeleria cristata, которконожка скальная – Brachypodium rupestre, кострец береговой – Bromopsis riparia, овсянница валисская – Festuca valesiaca, овсяница скальная – Festuca rupicola, осока Микели – Carex michelii, осока низкая – Cсarex humilis, тимофеевка степная – Phleum phleoides и некоторые. Их обилие по шкале О. Друде колеблется от «Cop» – до «Soc», что собственно и обеспечивает высокий процент содержания этих злаков в подножном корме и сене. Группа видов из семейства бобовых чаще является сопутствующей злакам – доминантам. Они большей частью встречается рассеяно, за исключением видов клевера, которые преимущественно образуют в плане группировки округлой формы. Группа бобовых в наших ООПТ включают: Вязель пестрый – Securigera varia, горошек тонколистный – Vicia tenuifolia, клевер альпийский – Trifolium alpestre, клевер горный – Amoria montana, клевер ползучий – Amoria repens, клевер средний – Trifolium medium, клевер сходный – Amoria ambiqua, люцерна румынская – Medicago romanica, лядвенец кавказский – Lotus caucasicus, эспарцет песчаный – Onobrychis arenaria . Бобовые редко достигают ранга обилия выше «Sp» по О. Друде.

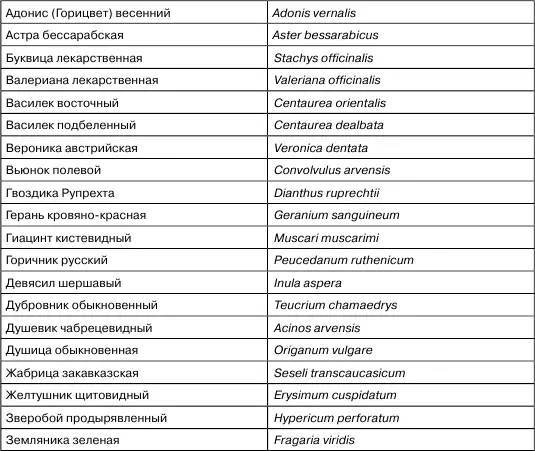

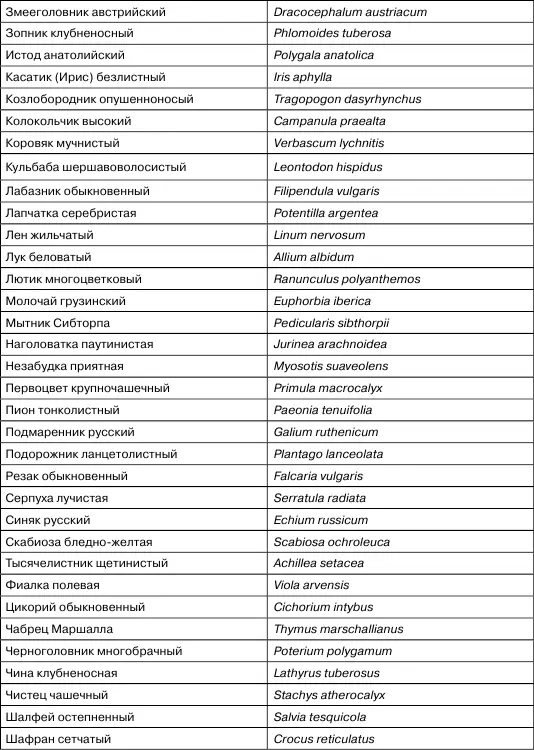

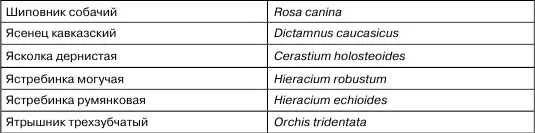

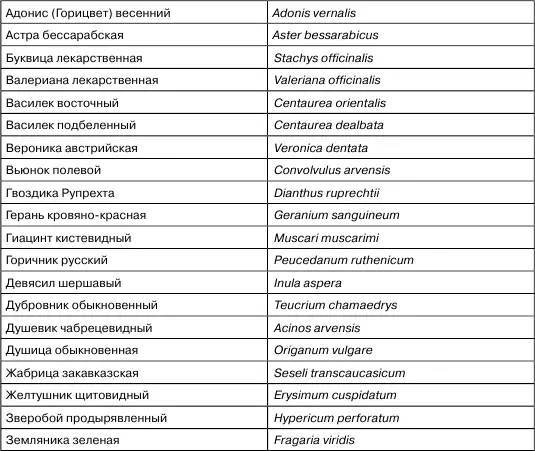

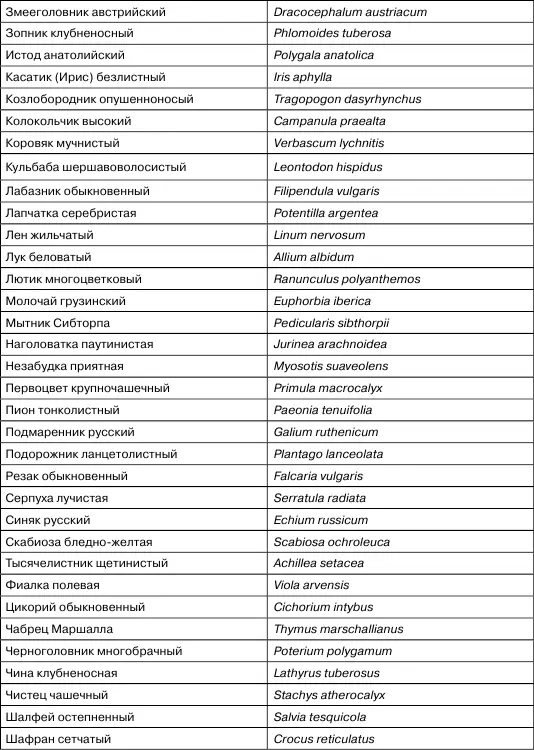

Чрезвычайно разнообразна группа видов из всех других семейств – «разнотравье». В луговых степях ставропольских ООПТ всегда присутствуют представители этой группы с обилием «Sp»:

В естественных биогеоценозах, в том числе центрально-ставропольских ООПТ флористические группы: злаки+осоки, бобовые, «разнотравье» представлены в соотношении примерно 1:1:3.

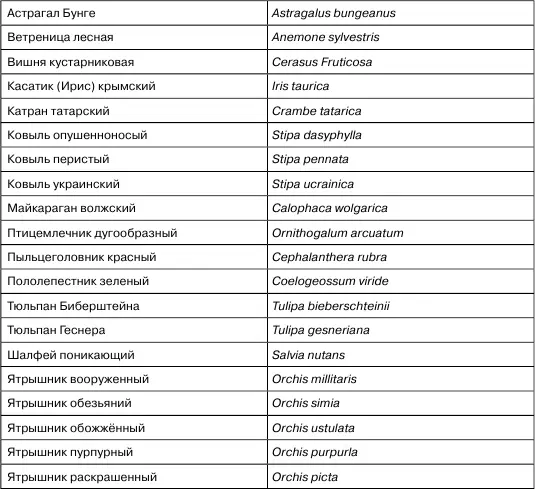

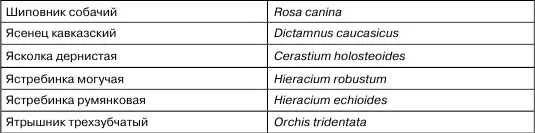

Разнообразна флора редких и исчезающих видов, численность которых в отдельных ООПТ лугово-степной зоны колеблется от 7 до 10 (12).

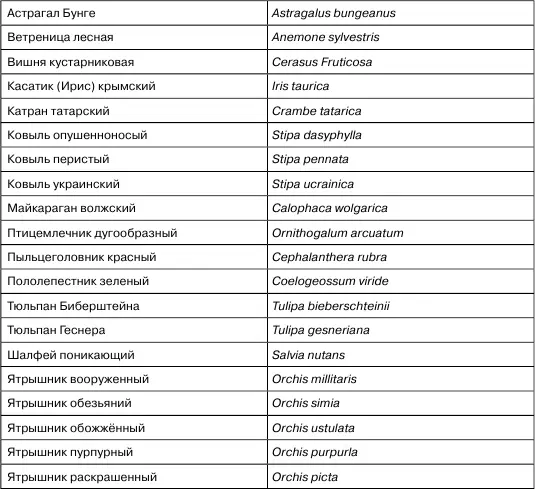

Помимо приведенных в предыдущем списке охраняемых растений отметим также, некоторые из внесенных в Красную книгу Ставропольского края (2002):

1.3. Фактор разнообразия жизненных циклов растений

Данный экосистемный фактор обусловлен определенным долевым (в процентах) соотношением видов растений – многолетников, двулетников и однолетников. В целинах, условно эталонного типа, куда относятся наши ООПТ, многолетники преобладают всегда и играют стабилизирующую роль. По нашим многолетним данным на их долю приходится от 88 до 99 %, двулетников – от 0 до 7 и однолетников – от 0 до 8 %. Эти показатели следует признать оптимальными, обеспечивающими устойчивое функционирование степных экосистем ООПТ. Увеличение численности малолетних видов, как правило сорняков, обусловливает опасность трансформации зонально-раритетного биогеоценоза во вторичное, мало ценное с точки зрения теории и практики, сообщество. Мониторинг ООПТ призван выявить подобные дигрессивные признаки для принятия практических мер их сдерживания и поворота процесса в обратном направлении.

Читать дальше