Одной из составляющих при ландшафтно-экологической оценке территории является анализ экологической (природоохранной) ценности выделенных природных комплексов. Эта оценка может проводиться с разных позиций. А. Г. Исаченко (2001) провел подобную оценку на основе экологического потенциала ландшафтов, под которым понимается их способность обеспечивать потребность во всех необходимых первичных средствах существования (воде, тепле, воздухе, источниках пищи), а также в природных условиях трудовой деятельности, отдыха, лечения, духовного развития. Эта методика достаточно хорошо зарекомендовала себя на мелкомасштабном уровне, при оценке экологического потенциала ландшафтов всей России.

Другой часто используемый подход – выявление экологической ценности ландшафтов через степень их антропогенной трансформации по сравнению с фоновыми, ненарушенными ландшафтами. В этом случае анализируется один или несколько структурно-функциональных параметров, определяющих естественное состояние геосистем (биомасса, продуктивность, биогеохимические особенности живых организмов и др.) и отклонения этих параметров под влиянием деятельности человека. Чем больше площадь естественных и слабоизмененных природных комплексов, тем выше их экологическая ценность.

Еще один часто встречающийся в научных исследованиях биоценотический подход основан на выявлении мест локализации редких и исчезающих видов растений и животных (часто занесенных в Красные книги разных уровней), видов животных, находящихся на верхних уровнях трофической пирамиды, а также природных объектов, играющих ключевую роль в сохранении этих видов и популяций (места массовых скоплений, участки размножения, миграционные коридоры и т. п.). Предполагается, что чем больше число краснокнижных видов встречается в природных комплексах, тем выше их экологическая ценность.

Выбор определяется решаемыми задачами и наличием и/или доступностью источников информации по тем или иным природным объектам, отражающим их экологическую ценность.

В настоящей работе в качестве основы для анализа использованы данные о наличии в пределах ландшафтно-экологических комплексов существующих и перспективных особо охраняемых природных территорий – заказников, имеющих краевой статус. При этом принимается допущение, что площадь ООПТ и жесткость вводимых природоохранных ограничений (зависящая от категории ООПТ) коррелирует с экологической ценностью территории, в частности с ненарушенностью природных комплексов, высоким биоразнообразием и т. п. Необходимо отметить, что данный подход может быть использован лишь в староосвоенных регионах с достаточно развитой сетью существующих и перспективных ООПТ. Ставропольский край, безусловно, входит в число таких регионов. В Ставропольском крае развита сеть природных заказников краевого значения, но большинство из них было организовано без соблюдения основных ландшафтно-географических принципов. Отчасти, именно это стало причиной нарушения их функциональных способностей, а впоследствии привело и к частичной дегрессии.

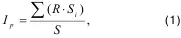

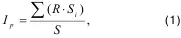

Основными параметрами, которые использовались при оценке, являлись площадь и категория ООПТ в пределах ландшафтно-экологических комплексов. При оценке не учитывалось состояние ООПТ (погрешность методики). Для расчетов использовалась формула 1:

где I p – индекс природоохранной ценности,

R – коэффициент, зависящий от категории ООПТ,

S i – площадь той или иной категории ООПТ внутри ландшафтно-экологического комплекса,

S – общая площадь комплекса.

Для определения коэффициента R использовали международную классификацию ООПТ, содержащую шесть существующих категорий (таблица 1), по которой установили, что искомый коэффициент будет иметь значение – 3, поскольку изучаемые нами ООПТ относятся к управляемым природным резерватам. Все сравниваемые нами заказники носят статус ООПТ краевого значения.

Как видно из формулы 1, для расчета природоохранной ценности ООПТ необходима не только площадь самой охраняемой территории, но и общая площадь природного ландшафтного комплекса.

Данные о площадях ООПТ и природных ландшафтных комплексов, на территории которых они расположены приведены в таблице 2.

Рассчитали индекс экологической (природоохранной) ценности ландшафтно-экологических комплексов в пределах которых находятся изучаемые ООПТ (табл. 2).

Читать дальше