Однако, в нашем понимании и в нашем контексте, в «Капитале» утверждается по сути не об историческом движении человечества, а лишь о доминировании в градации капитализм чистой эндогенной формы производства и воспроизводства жизни как экономического процесса. То есть, именно этой экономической чистой эндогенной форме (ЧЭФ) как процессу и посвящён «Капитал» К. Маркса.

При этом, в теории же исторического развития общества, говоря словами классиков, речь идёт в целом о «производстве и воспроизводстве действительной жизни» как «материалистического понимания истории».

За прошедшие полтора века мир действительной жизни значительно изменился и в своём развитии вышел далеко за рамки теории, основанной на экономическом движении. Современная разрозненная научная рефлексия позволяет лишь локально раскрывать и описывать те или иные стороны исторического целостного процесса общественного производства и воспроизводства действительной жизни. Но по-прежнему остаются актуальными попытки ответа на многочисленные вопросы материалистического понимания истории. В частности, – какое «движение» доминирует в обществе после капитализма, а ещё шире, сейчас и «после», – в целом всего человечества как сообщества различных эндогенно локальных обществ? Какая социальная сила, из множества «перекрещивающихся сил», является главной в каждом типе общества и в человеческом сообществе в целом? Какие «движения» являются определяющими, какие социальные силы и моменты знаменуют собой дальнейшее движение человеческого сообщества в восходящем развитии?

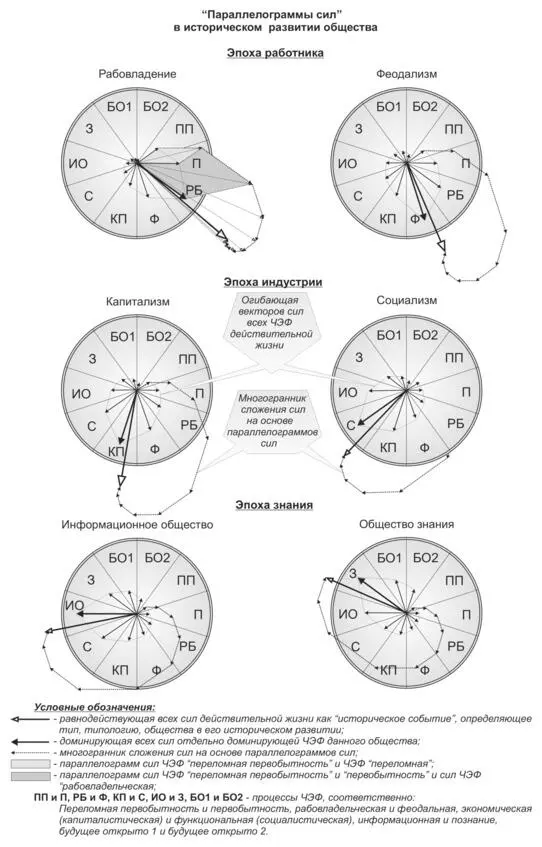

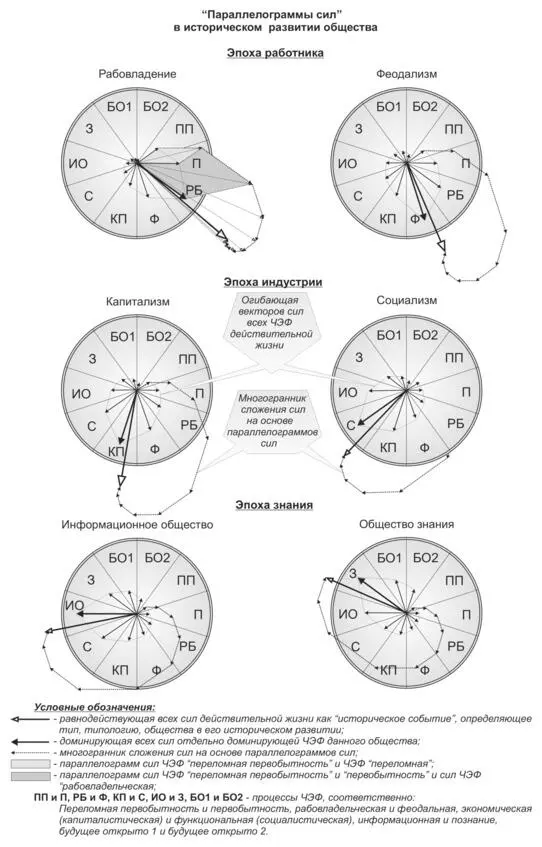

На рисунке 1 условно и схематично, на основе современных полилогических воззрений, для различных этапов внутристранового, эндогенного, развития отдельного локального общества иллюстрируются выше высказанные положения о «параллелограмме сил» в историческом процессе восходящего общественного развития производства и воспроизводства действительной жизни этого общества. При этом в качестве «перекрещивающихся сил» берутся чистые составляющие воспроизводственных процессов (ЧЭФ), которые доминируют в переломной первобытности ( ПП) и первобытности ( П), рабовладении ( РБ) и феодализме ( Ф), капитализме ( КП) и социализме ( С), Информационном обществе ( ИО) и Обществе знания ( З) и т. д.

Рис. 1. «Бесконечная группа параллелограммов сил» эндогенной логики исторического развития производства и воспроизводства действительной жизни отдельного локального общества.

Как видно из представленной схемы, в отличие от энгельского понимания, экономическое движение доминирует и характерно лишь для капитализма.

Кроме того, эта модельная схема рассматривает лишь историческое развитие производства и воспроизводства действительной жизни отдельного локального общества. «Иначе говоря, – как пишет А. С. Шушарин на первых страницах 3-ей книги «Полилогия…», раздел «Сложная логика истории», – если Маркс в одном частном логико-историческом случае «вульгарного капитализма» точно установил, что «формирует конкретных агентов производства» … и «переформировывает» их, то теперь ещё предстоит установить, что «формирует переформировывает конкретные общества во всём мироустроении», да и само это мироустроение. Надо полагать, что что-то посолидней, чем, в частности, классический феод, капитал или «технологический феод» (социализм – ХАТ) » [45, с. 10].

Таким образом возникает потребность в установлении переформатирования всего нынешнего мироустроения, – от множества разрозненных обществ различной типологии к глобальному человечеству как единому обществу. При этом чистые экзогенные составляющие форм глобальных, общечеловеческих, воспроизводственных процессов (ЧЭкзФ), которые доминируют в каждой исторической формации не повторяют градационные формы (устар. – формации) отдельно взятого общества, а имеют свою собственную «массовидную» атрибутику воспроизводственных объектов, процессов, структур, механизмов и пр. Промежуточной формой в этом глобальном историческом движении человечества являются агломераты стран и народов, то есть союзы по типу СССР, ЕС и др.

Однако такая буквальная, практически физическая, трактовка социальных сил и их взаимодействия в обществе не даёт, и не может дать, ответы на поставленные вопросы, ибо весьма удалена от сущностей социально-исторического движения в развитии социума, всей действительной жизни общества.

Читать дальше