Этот закон, заключает Энгельс,

«имеет для истории такое же значение, как закон превращения энергии для естествознания…». 10 10 Там же.

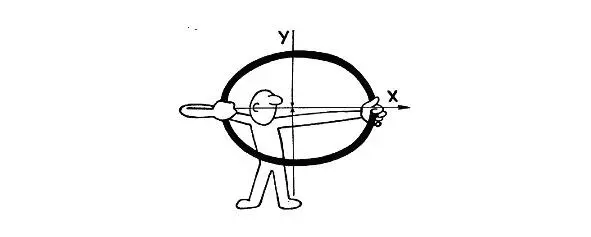

Соглашаясь с выводом Ф. Энгельса по существу, я в то же время вынужден его огорчить, поскольку этот закон впервые осмыслил не К. Маркс, а жившие задолго до него мыслители: Лаоцзы, Гераклит и Пифагор. Не буду о них ничего здесь писать, поскольку в моих книгах и статьях о них и об их открытиях сказано достаточно. Напомню лишь то, что для осмысления мира именно Гераклит и Лаоцзы использовали гармонию лука, связывающую между собой две пары противоположностей – сходящуюся и расходящуюся пары, которые на Схеме 5 обозначены понятиями «Ортогональное 1» Пифагора и «Ортогональное 2» Гераклита. Одна из этих пар расположена по оси Х, тогда как другая пара – по оси У. По мере уничтожения одной пары, возникает другая пара.

Рис. 3. Сходящееся-расходящееся

В физике этому закону подчиняются любые ритмы, колебания, волны и т.п., в которых один вид энергии переходит в другой вид. Например, плюс и минус электрического поля переходит в N и S магнитного поля в электромагнитном колебательном контуре.

Из сказанного следует, что разумная диалектическая логика К. Маркса и Ф. Энгельса в корне отличается от рассудочной диалектической логики Гегеля, поскольку Маркс и Энгельс рассматривают противоположности с сугубо научной точки зрения, а именно, как избыток и недостаток относительно промежуточного, т.е. как разность энергетических потенциалов. А также, они вводят в диалектику отношение, которого нет у Гегеля – это отношение ортогональных тенденций, отражающих отношение двух пар противоположностей, обусловливающих обмен ресурсами. 11 11 Различие между рассудочным и разумным мышлением обусловлено двумя типами языковых средств: классификационными и сравнительными понятиями. При этом сравнительные понятия делятся на конкретно-научные и конкретно-всеобщие, т.е. философские понятия. Гегель пользуется классификационными понятиями, тогда как Маркс и Энгельс – двумя типами понятий.

Удовлетворяя свои потребности, каждый из участников обмена получает то, что ему нужно и отдает то, что он может предложить взамен. Так, от сделки к сделке, накапливаются материальные ресурсы, которые, в конечном счете, и становятся производительными силами.

Это значит, что не производительные силы порождают обмен, а наоборот – производственные отношения приводят к росту производительных сил. Видя эту связь, Маркс выделяет еще одну, третью форму движения, связывающую процессы производства и потребления, т.е. связывает первые две формы движения с процессом накопления капитала. Эту связь Маркс называет «законом соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил».

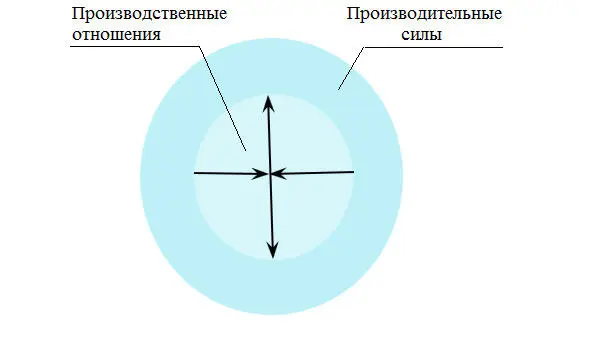

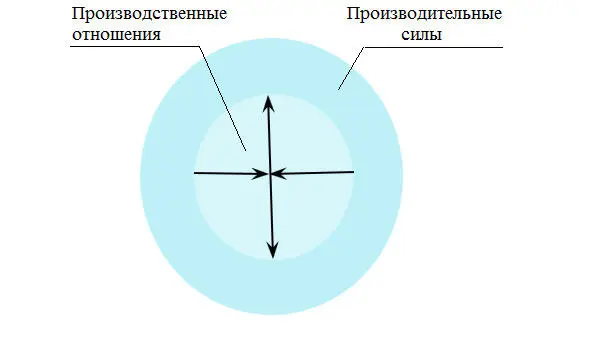

Рис. 4. Производительные силы и производственные отношения

Производительные силы и производственные отношения Рис. 4 всегда выступают в единстве в рамках которого, по Марксу, определяющей стороной выступают производительные силы, в развитии которых заинтересованы все общественные классы. Тогда как в развитии производственных отношений не заинтересованы отживающие классы, которым старые производственные отношения обеспечивают господство над другими классами.

Так по Марксу возникает противоречие (? Ю.Р) между обеими сторонами общественного производства – производительными силами и производственными отношениями, которое разрешается революцией.

Хочу заметить, что производительные силы и производственные отношения – эти две взаимодействующие стороны производства, не являются противоположностями, как об этом мог подумать Маркс. Это более сложное взаимодействие, нежели отношение между противоположными или ортогональными тенденциями. Я называю это отношение «отношением дополнительных тенденций», поскольку в физике существует подобное отношение, которое Н. Бор, значительно позже Маркса, назвал «принципом дополнительности». Значит, помимо понятия «противоположное» Маркс должен был ввести в научный оборот еще два новых философских понятия, одно из которых я называю «ортогональным», а другое – «дополнительным». Однако он этого не сделал.

Читать дальше