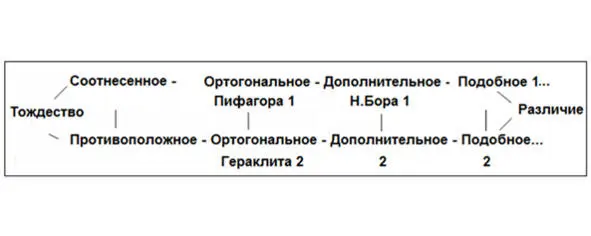

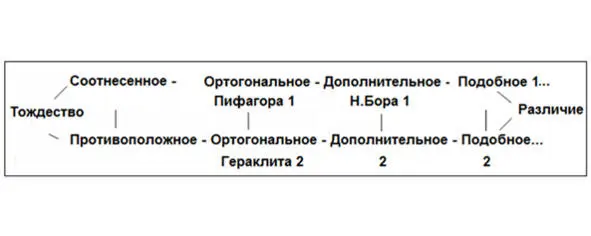

Схема 5. Кумулятивный ряд сравнительных понятий

Подобно множеству чисел в арифметике, выстраиваем сравнительные понятия в два параллельных ряда, и, по мере познания окружающей действительности (форм движения), пополняем их все новыми и новыми понятиями, каждое из которых дает объективную точку зрения на природный и социальный мир. Причем все сравнительные понятия выстраиваем так, что каждое менее сложное понятие представляет собой частный случай (вырожденное состояние) более сложного понятия. При этом точки на схеме обозначают другие, пока что не найденные ни кем, более сложные отношения.

Переходя от тождества к различию, мы поднимаемся от одинаковости вещей к постижению все более далекого их родства, а, значит, – к освоению все более полных теоретических моделей, отражающих процессуальность и разумность мироздания, его единство.

Верхний ряд кумулятивной парадигмы познания через понятие «Соотнесенное» позволяет осмысливать количественное многообразие мира, поскольку для осмысления «большего» мы можем брать «меньшее» в качестве единицы измерения (статика – метафизика). Нижний ряд через понятие «Противоположное» дает возможность осмысливать природные и социальные процессы (динамика – диалектика).

Причем понятия верхнего и нижнего ряда отражают сугубо научное мышление, которое подразумевает два равнозначных его вида: метафизическое разумное мышление и диалектическое разумное мышление.

Формальная логика разводит абстрактные различия А и не-А, не допуская их совмещения в одном и том же отношении: либо А=А, либо А и не-А. Диалектика же, напротив, схватывает конкретные различия в единстве, поскольку одна сторона «соотнесенного» или «противоположного» и других сравнительных понятий не может существовать без другой стороны.

Что же касается выделенных Ф. Энгельсом трех «гегелевских законов», то у Гегеля нет этих «законов». Хотя то, что Энгельс увидел их намеки в работах Гегеля, совершенно не говорит о его произволе, как и не умаляет их прогностической ценности.

По словам Ф. Энгельса, они сводятся к следующим трем законам:

– закон перехода количества в качество и обратно;

– закон взаимного проникновения противоположностей;

– закон отрицания отрицания.

В своем труде «Диалектика природы» Энгельс по этому поводу пишет следующее:

«…История природы и человеческого общества – вот откуда абстрагируются законы диалектики. Они как раз не что иное, как наиболее общие законы обеих этих фаз исторического развития, а также самого мышления». 4 4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 20. С. 384.

И далее Энгельс показывает, какие кусочки гегелевских работ навели его на мысль присоединить эти законы к имени Гегеля:

«Все эти три закона были развиты Гегелем на его идеалистический манер лишь как законы мышления: первый – в первой части «Логики» (труд «Наука логики». – ПРИМ.) – в учении о бытии; второй занимает всю вторую и наиболее значительную часть его «Логики» – учение о сущности; наконец, третий фигурирует в качестве основного закона при построении всей системы.

Ошибка заключается в том, что законы эти он не выводит из природы и истории, а навязывает последним свыше как законы мышления… Если мы перевернем это отношение, то все принимает очень простой вид, и диалектические законы, кажущиеся в идеалистической философии крайне таинственными, немедленно становятся простыми и ясными, как день». 5 5 Там же.

На мой взгляд, обозначенные Энгельсом три закона диалектики, направленные на познание трех разных процессов движения и развития, ненаучны. Однако их названия можно сохранить, при условии конкретно-научного и конкретно-всеобщего понимания противоположностей, а также при отказе от использования в диалектике понятий «диалектическое противоречие» и «диалектическое отрицание», заменив их понятиями «отношение» и «взаимодействие».

В целом же, учение Гегеля представляет интерес для истории философии, но в качестве руководства по диалектике сегодня, оно явно не годиться. И прежде всего, по причине его не научного, рассудочного характера.

4. Новое прочтение К. Маркса

«Истина всеобща, она не принадлежит мне одному, она принадлежит всем…». К. Маркс

Изучая достижения естественных наук, К. Маркс и Ф. Энгельс искали в них то общее знание, которое помогло бы им поднять гуманитарные дисциплины до уровня объективной науки.

Читать дальше