«Для меня, пишет по этому поводу Ф. Энгельс, дело могло идти не о том, чтобы внести диалектические законы в природу извне, а о том, чтобы отыскать их в ней и вывести их из нее». 6 6 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С.12.

Этим научным принципом руководствовался и К. Маркс, который использовал обмен в качестве «клеточки» буржуазного общества, которую он рассматривал не с общепринятых у гуманитариев позиций – как классификационное понятие «обмен», а с точки зрения диалектического мышления, использующего противоположности в качестве одного из сравнительных понятий, отражающего двигательную силу реальности. Поэтому подход Маркса в корне отличается от гегелевского подхода к диалектике, тем более в «перевернутом» 7 7 «перевернутую диалектику» [Т. 23. С. 21—22]

ее виде.

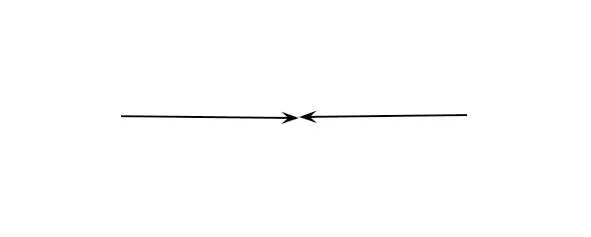

Так, противоположности К. Маркс берет не в смысле гегелевского конкретного тождества, собирающего в одну общую кучу все различия, а рассматривает их однозначно, как одну из конкретно-всеобщих форм движения, т.е. как избыток и недостаток относительно промежуточного. Это явилось первым шагом Маркса к научному пониманию закона единства и борьбы противоположностей.

Рис. 1. Противоположности

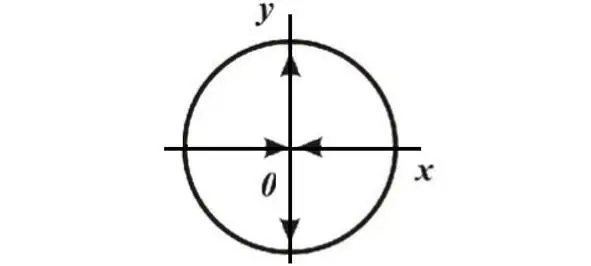

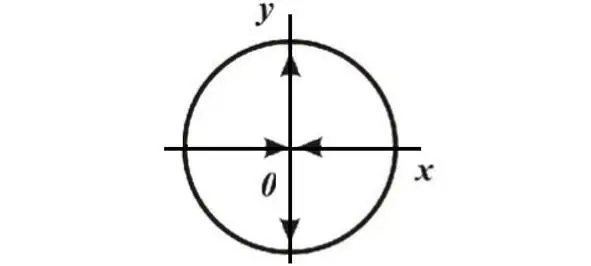

Вторым шагом Маркса был переход от понятия противоположности к более сложной форме движения, отражающей единство и борьбу смещенных на четверть периода двух пар противоположностей – сходящейся и расходящейся пары. Так возникает «клеточка» буржуазного общества, описание которой мы находим у Маркса в 1 томе Капитала, когда он показывает отношение между меновой и потребительной стоимостью товаров.

Рис. 2. «Клеточка»

Не буду останавливаться на этом вопросе, но напомню, что так взаимодействуют противоположности в любых циклических процессах. Например, в суточном ритме – это отношение двух пар противоположностей, когда на смену дню и ночи приходят вечер и утро. Я называю это отношение – отношением ортогональных тенденций, которое для понимания диалектических законов имеет не меньшее значение, чем отношение противоположностей.

Различие между противоположностями и ортогональностями в том, что последние не только отражают более сложную (циклическую) форму движения. Их применение Марксом по сути вытесняет гегелевский закон отрицание отрицания, поскольку с сугубо научных позиций позволяет осмысливать любые ритмы, в том числе, и круговое движение, т.е. «возвращение якобы к исходному пункту». Поэтому Маркс использует эту новую, но не обозначенную им при помощи философского понятия, мыслительную структуру для осмысления не только обмена товаров, не только движения космических тел по своим орбитам, не только отношение бесконечно малых dx и dy, но и для описания борьбы общественных классов.

«Мы видели, – говорит Маркс, – что процесс обмена товаров заключает в себе противоречащие и исключающие друг друга отношения. Развитие товара не снимает этих противоречий, но создает форму для их движения…

Таков и вообще тот метод, при помощи которого разрешаются действительные противоречия. Так, например, в том, что одно тело непрерывно падает на другое и непрерывно же удаляется от последнего, заключается противоречие. Эллипсис есть одна из форм движения , в которой это противоречие одновременно и осуществляется и разрешается». 8 8 Капитал, т. 1, с. 110 – 111.

В этом фрагменте мы отчетливо видим, что Маркс не придает значение тому факту, что и борьбу противоположностей, и борьбу ортогональностей – совершенно разных форм движения, он опрометчиво характеризует одним словом «противоречие». А это недопустимо в науке.

В Предисловии к третьему немецкому изданию работы К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Ф. Энгельс, оценивая открытый Марксом всеобщий процесс движения, пишет:

«Именно Маркс впервые открыл великий закон движения истории, закон, по которому всякая историческая борьба – совершается ли она в политической, религиозной, философской или в какой-либо иной идеологической области – в действительности является только более или менее ясным выражением борьбы общественных классов, а существование этих классов и вместе с тем и их столкновения между собой в свою очередь обусловливаются степенью развития их экономического положения, характером и способом производства и определяемого им обмена». 9 9 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 259.

Читать дальше