Exempli causa, была «разгромлена» и, по сути, объявлена «вне науки» школа В. М. Бехтерева (1857–1927). С 1930 года не только ученики Владимира Михайловича не имели возможности проводить изыскания или публиковаться в СССР, но и на любое переиздание фундаментальных трудов самого Бехтерева был наложен негласный, но четко исполняющийся запрет. Причем речь идет не о спорных текстах времен «заката Бехтерева», а прежде всего о тех работах, что стали основой мировой нейрофизиологии – «Проводящие пути спинного и головного мозга» и «Проводящие пути мозга». Лишь в 1954 году, через двадцать семь лет после смерти В. М. Бехтерева, был выпущен сборник его мелких статей, не имеющих принципиального научного значения, а капитальные, важнейшие труды – стало возможным переиздать лишь в 1994 г. (спустя 70 лет!) Этот пример не единичен: мировая «основа основ» нейрофизиологии, классический труд нобелевского лауреата 1932 года Ч. С. Шеррингтона (1857–1952) «Интегративная деятельность нервной системы» (опубликованный в Англии в 1906 году), смог быть переведен и издан в СССР лишь в 1969 году, когда Иван Петрович был уже давно в могиле, а влияние «павловцев» существенно ослабело. Труды лауреата Нобелевской премии 1906 года Сантьяго Рамон-и-Кахаля (1852–1934), автора нейронной теории, нейрогистолога, чьи разработки считались и считаются в мировой науке основополагающими и строго обязательными при изучении мозга, на русский язык так переведены и не были, и, соответственно, ни в СССР, ни в России вообще никогда не издавались. (Лишь в 1985 году издательством «Медицина» была выпущена минимальным тиражом «Автобиография» С. Р. Кахаля). Павловской школой долго и аккуратно блокировались любые переводы и издания трудов нобелевского лауреата 1963 года нейрофизиолога Джона Кэрью Экклса (1903–1997); лишь в 1971 году на русском появляется сокращенный вариант «Тормозных путей центральной нервной системы». Таких примеров можно привести множество, причем не только в отношении относительно современных авторов, но и по части очевидного запрета переиздания таких классиков нейрологии и физиологии, как Брока, Вернике, Фогт, Вирхов, Мержеевский, Хаксли, Джексон, Магнус и пр.

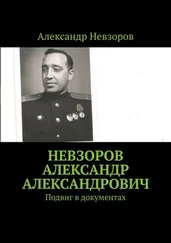

Илл. 11. И. П. Павлов

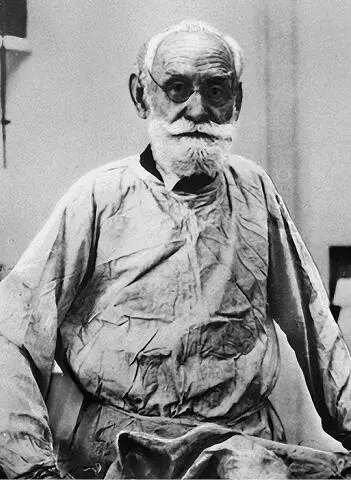

Илл. 12. В. М. Бехтерев

Маршировка, конечно же, дисциплинировала научные коллективы, а тысячи публикаций (развивавшие павловские гипотезы или выстроенные на их основе) создавали иллюзию торжества и расцвета нейронауки.

Но!

Как мы помним, Нобелевская премия была присуждена Ивану Петровичу исключительно за его открытия в области физиологии пищеварения.

Его исследования в области мозга, рефлексов и «второй сигнальной системы» мировая нейрофизиология восприняла более чем скептически.

Н. Клейтман ( Kleitman N. Sleep and Wakefulness, 1939 ), У. Гент ( Gantt W. H. Experimental Basis for Neurotic Behavior, 1944 ), Р. Лоукс ( Loucks R. B. Reflexology and the Psychobiological Approach, 1937; An Appraisal of Pavlov's Systematization of Behavior from the Experimental Standpoint, 1933 ) – были насмешливы, но еще деликатничали, а вот Лиделл и Фултон в своем втором издании «Физиологии нервной системы» вердиктировали следующее:

«Хотя павловская теория была критически дискутирована физиологами (Howell, 1925; Baritoff, 1924), ее влияние на физиологию было почти ничтожным, и в настоящее время она представляет только исторический интерес» (Fulton J. F., Liddell H. S. Physiology of the Nervous System, 1943).

На самом деле вся эта критика (как и любая другая), несмотря на авторитетность, не стоила и ломаного гроша. История науки знает примеры отвержения и непонимания самых гениальных теорий.

Подлинная значимость «павловских рефлексов» и «второй сигнальной системы» прояснилась, скорее, на примере сторонников и последователей Павлова в европейской науке. (Или тех, кто считал себя таковыми). В качестве примера могу напомнить Е. Хилгарда и Д. Маркеса ( Hilgard E. R., Marquis D. G. Conditioning and Learning, 1940 ).

Приняв рефлекторную теорию и имея возможность свободного ее развития и обсуждения, Хилгард и Маркес вынуждены были ее деноминировать. Были удалены всякие упоминания про «учение о высшей нервной деятельности» как претенциозные и ничем не подтвержденные.

Осталась лишь «теория условных рефлексов», которая, в контексте больших нейрофизиологических открытий науки, оказалась достижением весьма скромным и спорным.

Читать дальше